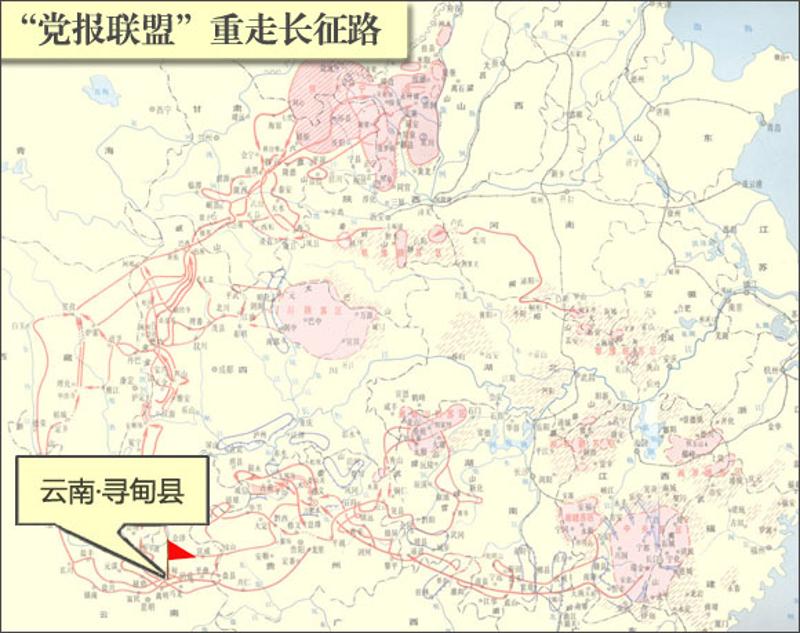

重走长征路㉒|警卫悄拿农户八音钟,毛主席责令物归原主

记者 洪奕宜 罗斌豪

2016-09-24 07:05

记者 洪奕宜 罗斌豪

2016-09-24 07:05

(本期联盟党报:云南日报)

八月的丹桂村,空气中弥漫着淡淡花香。云南寻甸县柯渡红军长征纪念馆就隐身在一大片普通的民居中。

毛泽东居住过的广式楼房的石库门上,写着一副对联“居丹桂运筹帷幄,渡金沙用兵如神”。当年,毛主席和党中央就是在这个小村落里作出部署,随后指挥中央红军从禄劝皎平渡巧渡金沙江,在37名船工的帮助下,3万名红军靠着7条小船奋力摆渡了7天7夜,跳出了敌人的包围圈。

1935年4、5月间,红军长征路经过云南寻甸县,红军总部和党中央机关就驻扎在柯渡坝子里的丹桂村,当晚就在地主家四合院里召开军委会议,对抢渡金沙江作具体的研究和部署。红军到来后,打土豪、分田地,宣传红军的宗旨和民族政策。消息一传开,群众一片欢腾。

在红军长征柯渡纪念馆,讲解员指着一只老旧的八音钟,向我们讲述了一个故事:

毛主席在这里住下后,他的警卫员陈昌奉住在隔壁。夜深人静时,陈昌奉听到叮叮咚咚很好听的声音,起来一看,是杨家郎家的一只精致优美的八音钟在打点。

“陈昌奉想,毛主席经常工作到深夜,用这个提醒他注意休息再好不过,带上它很方便,于是将八音钟悄悄塞进挎包带着上了路。”讲解员说,队伍奔走240里来到皎平渡口,毛主席发现了这只小钟,非常生气,责令陈昌奉将小钟送回去。

当时军情紧急,山高路远,立即送回不太现实。在陈昌奉深刻检讨后,毛主席才同意把小钟存放在金沙江边的一户农户家中,委托他家想办法将八音钟送还原主。

这件珍贵的文物几经辗转,最终被征集到了柯渡纪念馆。“可以说,这个小小八音钟,是红军与老百姓亲如一家最生动的物证。”

红军尊重回民习惯

在柯渡镇回辉村清真寺的墙上,我们看到一幅当年红军留下的标语——“红军绝对保护回家工农群众利益!”标语中的“回家”,指的就是“回族”。

时光如白驹过隙,字迹已不甚清晰,但标语的故事来历作为民族团结教育的“活教材”,在当地早已口口相传。

原来,中央红军长征经来到寻甸,一部分中央红军进驻到柯渡回辉村,回辉村住的全是回民,当时正是做晚饭的时间,炊事员因不了解回族忌讳猪肉的风俗习惯,把打土豪得到的火腿拿到清真寺去搭伙做饭,恰巧被金阿訇看到,非常生气,叫炊事员赶快拿出去。

消息传到了朱德总司令那里,他不顾征途疲劳,赶到清真寺去向回民宣传红军的政治主张和民族政策,并让宣传员在清真寺墙壁上写下上面这条标语,用于警示广大红军指战员。

陈云在《随军西行见闻录》中这样描述:“我等在柯渡经过时,有几十里路都系回民所居。风俗习惯,亦如江浙之回民,有清真教堂。红军之五军团中亦有不少甘肃之回民,故与回民感情极好。红军亦极尊重回民之教堂,红军领袖朱德亲自到清真教堂与其教民首领谈话。次日教堂的回民与红军感情甚好,且排队欢送,并有几十回民加入红军。此辈回民加入红军之后,红军为之单独成立回民队伍,一切风俗习惯饮食起居,悉照回民原有习惯。”

老区新貌

丹桂飘香,“农家乐”旺

走进云南寻甸县柯渡镇丹桂村,黄砖青瓦的长征革命遗址,错落在青石板路两旁,丹桂飘香,沁人心脾。

中国工农红军长征曾两次经过柯渡镇。在丹桂村地主的一户四合院里,毛泽东等中央首长对抢渡金沙江作了具体周密的部署。如今,长征柯渡纪念馆已经成为丹桂村的精神龙头,也是全镇人民的致富“靠山”。

在纪念馆参观结束后,我们在当地镇干部带领下,走了几分钟,便来到了一户特色“农家乐”。老板娘忙着在厨房内做饭烧菜,老板杨廷发则在外迎来送往,陪我们忆古谈今。

20多年前,杨廷发曾有过一段十分短暂的出外打工经历,后回来开了卷粉铺,每年顶多赚个一万来块钱。大概从2005年开始,来这里参观的游客越来越多。杨廷发看到了商机,于是开起了“农家乐”,果真受到欢迎。10年来,除了每桌饭菜中不变的那一碗凉卷粉,杨廷发的生活和丹桂村的村貌一样,发生了翻天覆地的变化。“一到旅游旺季,每天最多要招待40余桌客人。”

杨廷发告诉我们,他年收入有14万左右,比起10年前几乎翻了10番。家里建起了新楼房,买了小轿车,送一双儿女上了大学,日子越过越舒心去年。“我今天的一切,都是沾了红军的光。”这句话是杨廷发的口头禅,也几乎成了他向每一桌客人介绍完以后的结束语,满怀感念之情。

和杨廷发一样因“沾红色旅游光”而发家致富的人在丹桂村里还有不少。土坯房换成了小洋楼,青石板路变成了水泥路,村民们从靠天吃饭慢慢变成了现在的靠产业挣钱。村容村貌焕然一新,回汉村民和谐共处,脱贫致富奔小康的道路越走越宽。

【统筹】洪奕宜 曾妮

【采写】洪奕宜

【摄影】罗斌豪