重走长征路⑪|湘江战役:弹药打光了,他用枪托与敌拼杀

记者 李书龙 金祖臻等

2016-08-30 19:08

记者 李书龙 金祖臻等

2016-08-30 19:08

(本期联盟党报:广西日报)

1934年11月下旬,中央红军在广西东北部打响长征以来的第一场大战役——湘江战役。面对30万敌军的围追堵截,红军将士浴血奋战,以折损过半的惨重代价突破湘江封锁线。这是一场对红军生死攸关的壮烈战役,亦是长征走向伟大转折的历史先声。

7月下旬,采访团重走长征路上的桂地旧址,再寻那段弥漫着血与火的历史。

“不为胜利者,即为失败者”

在广西灌阳县,距离矮山脚中学不远处荒僻山林里的一处墓地,迄今已有80余年历史。1984年,灌阳县党史县志办原主任李彩如在成为矮山脚中学校长时才知道,那是18名参加长征的红军战士的墓。作为校长,他开始组织学校师生每年清明到墓地祭拜,这也成为矮山脚中学延续至今的传统。

1990年,这座红军墓立起了石碑——红三十四师烈士墓。那支在湘江战役中血战到底的英雄部队,在巍巍青山中有了一座供人凭吊的丰碑。

时间回到1934年11月下旬,彼时的中央红军已经连续突破敌人三道封锁线,进抵桂湘边界。与此同时,国民党“中央军”和湘桂粤军阀已集结30万人,在湘江以东布下重兵,筑成形似“铁三角”的第四道封锁线,欲将中央红军“包围全歼于湘江东岸地域”。

湘江战役就在这样的背景下爆发了。突破敌军三角合围,打通湘江生命线,成为中央红军延续革命火种的唯一选择。11月25日,中革军委决定,中央红军分四路纵队西渡湘江。

如今在兴安县湘江战役纪念馆,序厅左边的金色大字格外醒目:“我们不为胜利者,即为失败者。”馆长尹汤怀介绍说,这是1934年12月1日凌晨,中华苏维埃共和国中央革命军事委员会(简称“中革军委”)主席朱德在中革军委发给全军的电报中特地加上的一句警示。

而就在此之前几个小时,率领红一军团掩护中央纵队强渡湘江的林彪、聂荣臻,遇到了长征以来最残酷的战斗,他们给中革军委拍发的火急电报称:“军委须将湘江以东各军,星夜兼程过河……”

强敌环伺、重兵围堵,中央红军到了生死存亡的关头。

“总后卫”未能渡江几近全军覆没

1934年11月27日至12月1日,红军主力在灌阳、兴安、全州分左右两翼阻击追兵,确保中央纵队和后续部队安全渡江。新圩—光华铺—脚山铺,构成了中央红军血战湘江的三大阻击战场。

“那一头是红14团防守的尖背岭,这一头是红15团防守的平头岭,两个阵地互为犄角。”在如今灌阳县的一处山谷地,李彩如指向公路两侧高耸的山峰,当年新圩阻击战的号角仿佛仍在山间回响。

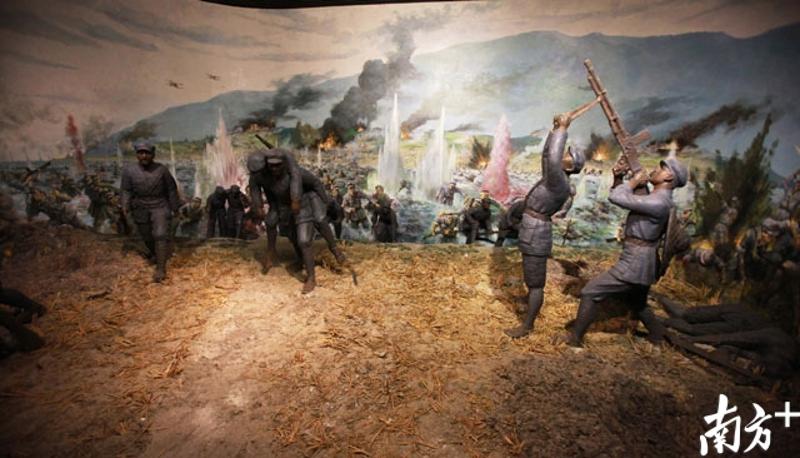

湘江战役的第一场阻击战,在距湘江渡口约60公里的灌阳新圩打响。在湘江战役纪念馆的虚拟场景里,可以看到当时新圩战场的全貌:战场西北面不远处是红军抢渡的枢纽,新圩与往南绵延数公里的丘陵紧紧扼住了贯穿其中的公路。守住新圩,才能保证红军抢渡通道左后翼的安全。

11月30日,红五军团第三十四师在师长陈树湘的率领下,按军委电令前往新圩接防。自中央红军长征以来,红三十四师一直担负着全军总后卫的重任,是一支英勇善战、屡建功勋的部队。

在灌江水车段上架设浮桥渡江时,红三十四师遭到敌机轰炸,牺牲200多人。因部队急需西进,伤亡人员一时难以安置,当地村民便将部分伤员藏了起来,并掩埋了18具牺牲的红军战士遗体,这便是如今水车乡红三十四师烈士墓的由来。

惨烈的激战还在后面。在完成掩护任务后,红三十四师在江东陷于数倍于己的敌人重重围攻之中。根据中革军委的指示,师长陈树湘率部放弃渡江,转向突围到湘南打游击,此后一路遭遇敌军围堵。红三十四师的幸存者、开国中将韩伟曾在回忆录记载:“弹药打光了,红军指战员就用刺刀、枪托与冲上来的敌人拼杀,直杀得敌人尸横遍野。”

时年29岁的陈树湘也在转移途中负伤被俘,他毅然绞断从伤口处露出的肠子,壮烈自殉。5000余人的红三十四师接近全军覆没,成为湘江战役中最惨烈的印迹之一。

长征走向伟大转折的历史先声

如今重走当年湘江战役的战场,山风清朗,乡野静寂,周遭是新绿的水稻田和整齐的民房。而脚下之处,则是80多年前的烈士血染过的土地。历史与现实的重叠之间,旧时岁月的悲壮,在重走者心间愈发凝重。

在新圩镇和睦村,田野之侧的酒海井仍然深不见底。这是一口形似盛酒容器的深井,井口宽约2米,下有暗河相通。

1934年11月,红三军团第五师从新圩撤防时,由于战斗形势紧迫,来不及将临时救护所里的100多名重伤员转移。敌人将这些重伤员拖至酒海井,全部活生生地投入井中。乡民流传,投井几日后,仍可听见伤兵在井底呻吟。100多具烈士尸骨在深井中层层叠埋,数十年后仍有白骨被后人挖出。

如今,酒海井前立有“红军烈士殉难处”石碑,被护栏围住的井口深幽依旧,每有后人凭吊,80余年前的惨烈似乎仍会穿过深井展露于眼前。

在界首镇,湘江之滨的三官堂已矗立百年,见证过红军渡江的石柱黑瓦早已岁月斑驳。推开三官堂的大门,湘江之水静静流淌,百米外的界首大桥人车穿行。而在1934年初冬,此处只有红军战士在战火硝烟中抢建的浮桥,红三军团司令员彭德怀将指挥部设在紧靠一线的三官堂,中央纵队就在距此100米的界首渡口过江。

时任红三军团政治部保卫局侦察部收容队副队长梁思久在回忆录中记载:

“(浮桥)刚修好,工兵们还没来得及上岸,敌机又来轰炸,将浮桥炸成数段。断裂的竹竿、木板等,在汹涌的江水中拥来挤去,混和着倒下的红军战士的遗体,湘江里泛起一缕缕血水!”

血染湘江并非虚言。面对敌人的凶残围堵,红军以顽强信念和决死气概展开拼杀,最终突破了湘江封锁线。此役之后,中央红军从长征出发时的8.6万余人锐减到3万人。

如今回顾这段历史,兴安县红色文化研究会常务副会长陈兴华说,湘江战役是在敌我力量悬殊、“左”倾路线的错误指挥造成红军全盘被动的情况下进行的,但英勇的红军打通了生命线,保存了革命力量。

湘江战役是长征史上最惨烈的战役之一,但也是长征出现伟大转折的先声。中共中央党史研究室原副主任石仲泉曾撰文写道,湘江战役充分暴露了错误路线的错误决策给红军带来的严重恶果,其为召开遵义会议,并确立毛泽东在党中央和红军的领导地位,奠定了最重要的干部思想基础。

1934年12月,中央红军突破湘江后北上湖南通道,并在那里召开了一次生死攸关的重要会议,史称“通道会议”。此后,革命开始向着正确的路线转移,唯留湘江之水悠悠东流。

【策划】洪奕宜 曾妮

【采写】李书龙 金祖臻 见习记者 朱晓枫

【摄影】万稳龙