重走长征路⑩|项英陈毅被围梅山20天,西安事变才解围

2016-08-24 09:48

2016-08-24 09:48

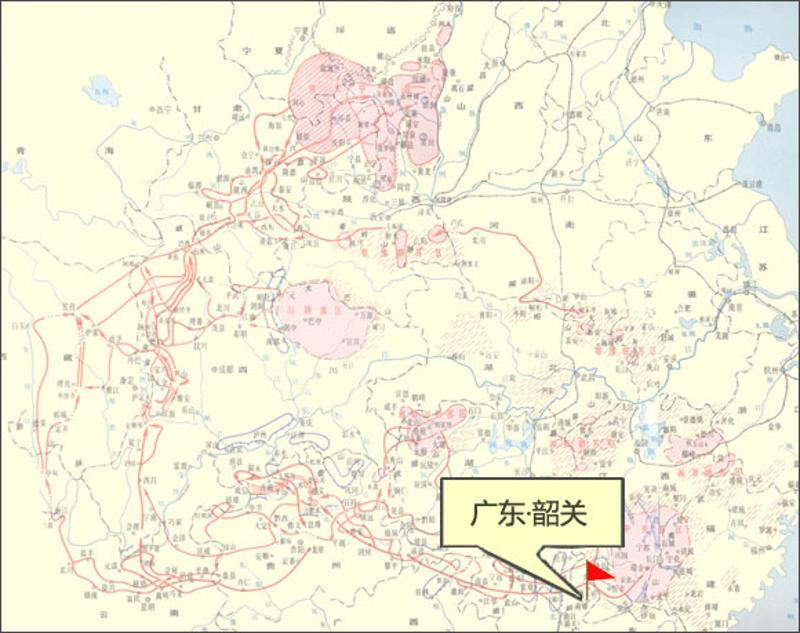

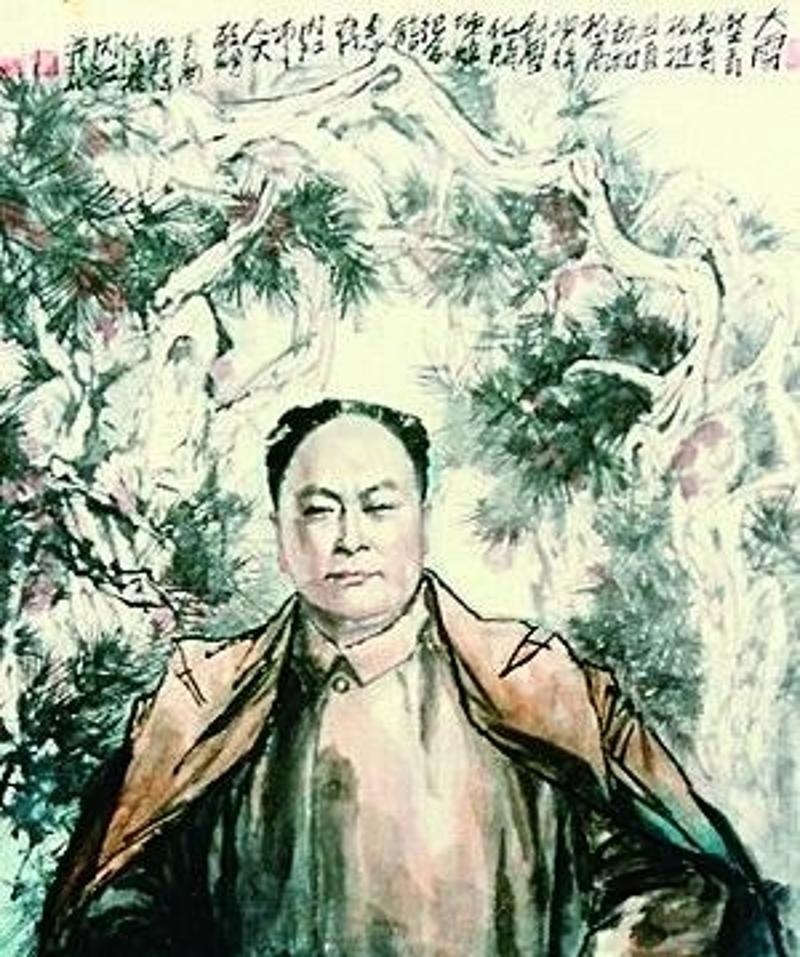

1934年10月,中央红军长征后,突围出来的少数部队会同地方武装与敌人打起了游击战。项英、陈毅于1935年2月来到粤赣边油山地区和梅岭,在失去同党中央的联系并被敌人封锁的极端困难条件下,开展了艰苦卓绝的游击战,钳制和消耗了国民党军队的大量兵力,有力地掩护和策应了红军主力和中央领导机关的战略转移,保存了党的战略支点,守护了革命火种。

群众借砍柴之机送军粮

1935年冬至1936年春,广东军阀部队使出“移民并村”毒计,企图割断当地群众与游击队的联系,把游击队困死、饿死在山里。油山大兰、坪田坳等几十个村的群众被迫搬到山外,留下的房子全部被烧光。

天寒地冻,无处补给。陈毅曾这样描述当时的艰苦环境:“天将午,饥肠响如鼓。粮食封锁已三月,囊中存米清可数。野菜和水煮。”

游击队积极想办法打破敌人的物资封锁。杨尚奎曾回忆,当时陈毅带上自己,一行几人去捉蛇和石鸡。“电筒一亮,蛇就蜷作一团,很好捉。”还有人捣蜂窝,捉马蜂的蛹,拿来炒着吃、烧着吃都很香。

当地群众知道游击队在忍饥挨饿,心急如焚。他们利用每月“开禁”进山砍柴的机会,把大米藏在挑柴的竹杠中,把食盐化水溶进棉袄里,设法丢在山上,等游击队员自己去捡。有的时候群众甚至设法往山里带咸鱼,这更让缺吃少盐的游击队员欣喜不已。

在群众的支持下,游击队以顽强的意志战胜了饥饿和严寒,熬过了难关。陈毅在《赣南游击词》中感叹道:“靠人民,支援永不忘。他是重生亲父母,我是斗争好儿郎。革命强中强。”

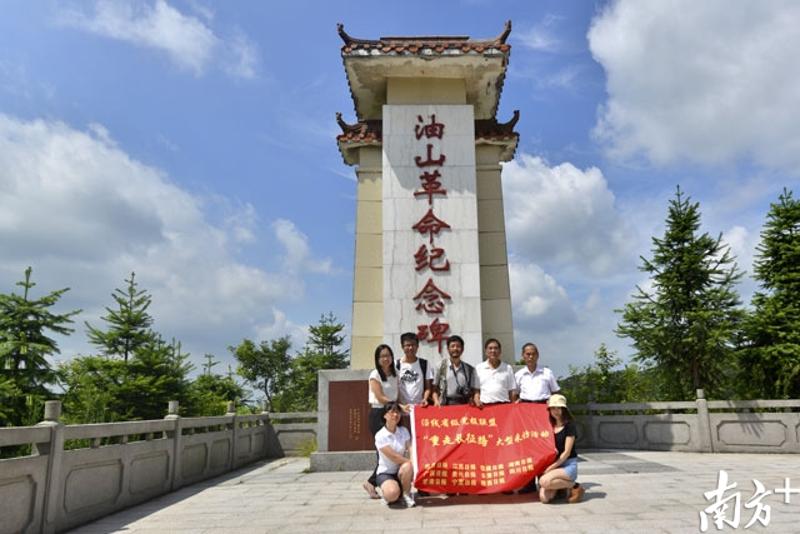

“一句‘革命强中强’,道出了苦难,更饱含着昂扬的革命斗志!”油山革命纪念园入口有一块石碑,刻着《赣南游击词》的全文,林树雄在烈日下对之逐句分析,让我们仿佛又回到那个烽火年代。

被围20天写下绝笔诗

1936年冬天,陈毅在梅关经历了一场生死劫。一天下午,原湘鄂赣省委派到敌军四十六师做兵运工作的陈海(又名陈宏)送个条子上山来,说中央派人带来了重要指示,要负责同志到大余县城去接头。

陈毅抵达大余县城后,才得知陈海已叛变。当他返回梅岭时,陈海已经把告密信送出,项英、陈毅等人的住地———梅山斋坑迅速被敌人包围。敌人以5个营的兵力在梅岭展开搜索。为避搜查,陈毅和特委人员昼伏草丛、夜间转移,在梅山之中与敌人周旋,被困20多天。

曾跟随项英、陈毅等参加南方游击战的陈丕显,在《赣南三年游击战争》一书中记述了当时的情景:连日身处敌军重围之中,忍饥挨饿,有好几次,敌人的脚步就在眼前。蛰伏在草莽中的陈毅,旧伤隐隐作痛,心中异常焦虑。思虑间,突然文思泉涌,把连日来得到的诗句联接成章,在布片上挥笔写下了著名的“绝笔”诗——《梅岭三章》:

断头今日意如何,创业艰难百战多。此去泉台招旧部,旌旗十万斩阎罗。

南国烽烟正十年,此头须向国门悬。后死诸君多努力,捷报飞来当纸钱。

投身革命即为家,血雨腥风应有涯。取义成仁今日事,人间遍种自由花。

奇怪的是,陈毅留下“绝笔”的当天,敌人没有进山搜查。第二天山里也十分平静。陈毅派人下山一打听,才只发生了西安事变,敌军四十六师已急急忙忙从游击区周围撤走。

直到“七七事变”爆发,国民党军队对南方红军游击队的“清剿”才逐渐停止。1937年10月初,南方八省15个地区的红军游击队改编为国民革命军新编第四军,开赴抗日前线。

【统筹】洪奕宜 曾妮

【采写】洪奕宜 房珊珊 毕式明

【摄影】丁铨 万稳龙

相关文章

- 揭秘|长征时红军战士真的用茅台酒洗脚吗?

- 新华社 2016-08-18

- 重走长征路⑨|揭秘:中央红军过粤北为何能18天无战事

- 南方+ 2016-08-15

- 重走长征路⑧|铜鼓岭阻击战:十余战士手拉手堵敌军机枪

- 南方+ 2016-08-12

- 重走长征路|云南寻甸:寻找红色印记,弘扬长征精神

- 今贵州客户端 2016-08-09

- “重走红军长征路”主题书画创作写生活动在南雄启动

- 韶关日报 2016-08-09

- 红军长征:从血与火的历史中汲取力量

- 南方+ 2016-08-09

- 重走长征路⑦|记者手记:那份义无反顾,至今不敢忘

- 南方+ 2016-08-11

- 重走长征路|走进云南威信 沿红军的足迹触摸艰苦卓绝的征途

- 今贵州 2016-08-08

- 重走长征路⑥|老农先后送6子上战场,无一生还

- 南方+ 2016-08-08

- 红军长征前在福建最后一战:近万将士为掩护主力血洒沙场

- 南方+ 2016-08-08