重走长征路⑧|铜鼓岭阻击战:十余战士手拉手堵敌军机枪

记者 房珊珊 丁铨

2016-08-12 10:18

记者 房珊珊 丁铨

2016-08-12 10:18

从1934年10月26日起的十多天时间里,中国工农红军一方面军的第一、九军团大部以及第三、五、八军团部分先后经过粤北韶关南雄仁化和乐昌等地,在不到一个月内,迅速突破了第二、第三道封锁线。

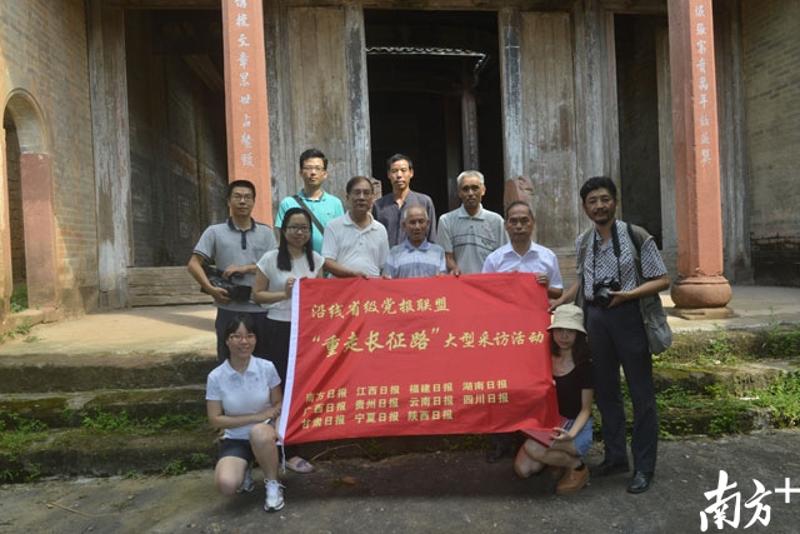

如今,粤北大地依然保存着红军长征的记忆。近日,长征沿线省级党报联盟采访团来到广东韶关,在粤北的险山峻岭中,找寻红军留下的红色足迹。

小雨中行军进入粤境

“十月二十五日,阴、小雨。行程九十里,已进至广东省南雄县境。这里是游击区,上午四架敌机轰炸,三连伤三人,死四人。”在红一军团一师三团总支书记肖锋的日记里,记载着红军长征抵达南雄的时刻。

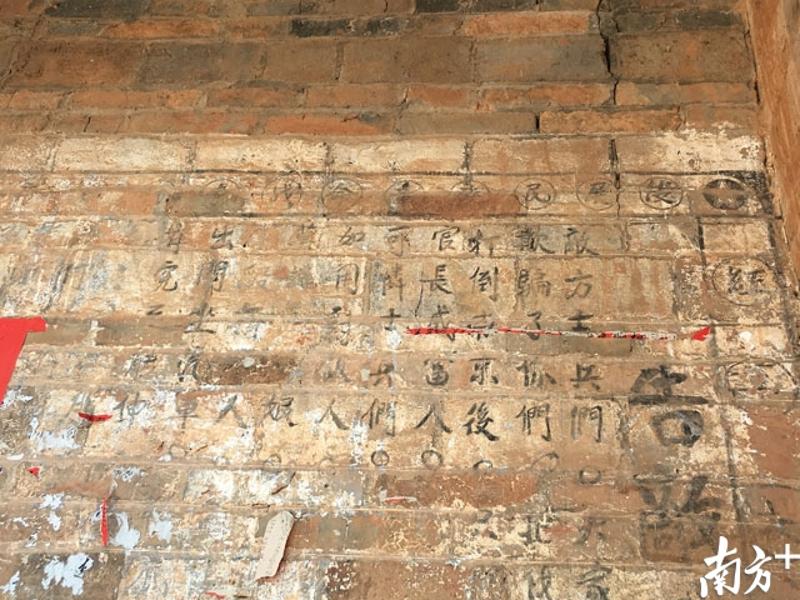

从南雄市区驱车四十多分钟,抵达大山深处的界址村。“界址,意思是‘广东的界限到此为止’。”村里老人话音刚落,“欢迎再次来到广东”的蓝底白字标语便出现在我们眼前。界址村祠堂的外墙上,留下了红军战士手写的《告敌方士兵歌》,历经时光磨损,字迹已不甚清晰。

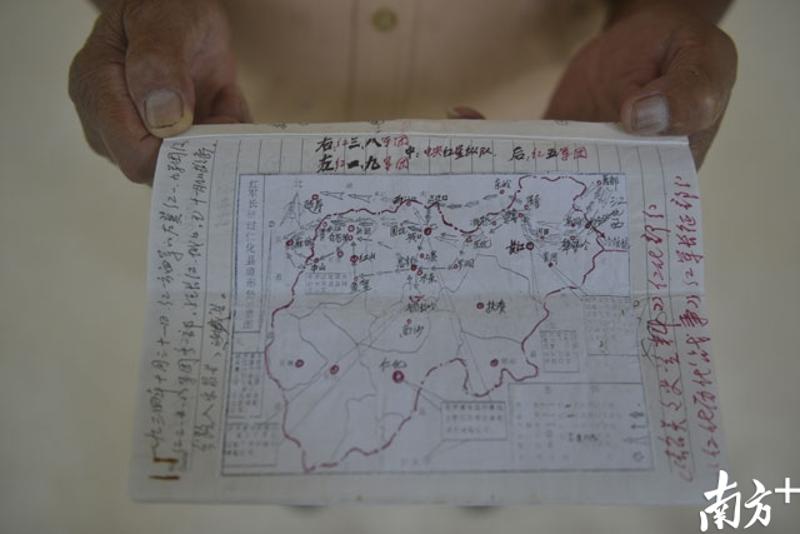

“像界址、大兰,这些都是粤赣湘边界的薄弱防线。”研究革命老区历史十余年的南雄市老年干部促进会副会长林树雄告诉我们,从红军过境粤北的地图可见,红军并不是直路过境,而是选择出入粤赣边、粤湘边等地区。迂回的路线意味着,红军大多数时候面对的是崎岖蜿蜒的山路。

铜鼓岭阻击战牺牲100多名指战员

“十几个伢仔手拉手冲上去堵机枪,刚爬到山一半就倒下了。”83岁的张良胜老人,站在铜鼓岭阻击战的纪念碑下,回忆起自己从爷爷那儿听到的战事。

铜鼓岭阻击战,是红军长征入粤后的一次惨烈战斗。红军遭遇国民党独立警卫旅第三团彭智芳部,战斗持续了两天一夜。最后,红军以牺牲100多名指战员为代价,为红军西进创造了有利条件。

80多年过去了,如今的铜鼓岭草木丰茂,十多米高的植被覆盖着整个山头,“红军烈士纪念碑”几个红色大字,在绿色的草木中特别显眼。一条村公路已把当年整个山头劈开两半。当时敌军躲在纪念碑背后山头出击,而红军则在纪念碑对面的山头奋勇迎战。

“爷爷告诉我,当年打剩下的弹壳,乡民都跑去捡,能捡满满一箩筐呢。”张良胜回忆,“隔壁家的刘永古还曾拾到手枪去打牛和山猪咧。”

遗憾的是,敌军先到,依仗居高临下的有利地势,用轻重机枪、步枪疯狂扫射,红军奋力突围,死伤众多。乡民前去埋葬时,看见了手拉手扑倒在半山腰的年轻红军。

铜鼓岭阻击战

铜鼓岭距离北面的城口镇约15公里。1934年11月2日,红一军团二师六团奇袭占领城口镇。为阻击从广州增援的敌人北上威胁进入湖南的红军,4日,六团一部在从城口南下,在铜鼓岭(位于厚坑村南面)与先期占领铜鼓岭的敌粤军独立警卫旅彭智芳第三团相遇,敌依仗居高临下的有利地势和火力优势,在密集火力掩护下,跨出工事向红军阵地扑杀过来。

红六团沉着应战,待敌人冲至阵前再跃起冲杀,与敌人展开白刃格斗。战斗持续了两天,红军虽然牺牲100多名指战员,但阻击了从广州增援的敌军,保障了军委纵队和主力红军顺利通过城口。

5日,红六团完成了阻击敌人的任务,从午后起分批悄悄地撤出战斗,向主力所在方向转移,迂回到厚坑至恩村之间的岔口分为两路:一路在瑶和塘山腰折向带头村,经官奢村向左坑进军;一路在马岭桥经马奢向新洞进军。

虽然“借道”粤北,没有发生较大规模的战役但红一军团在铜鼓岭还是跟敌粤军独立警卫旅彭智芳遭遇了。“军阀陈济棠不想蒋介石坐收‘渔翁之利’,但陈济棠的部下想立功,才发动了那场死伤百余人的铜鼓岭阻击战。”仁化县政协文史顾问龙兆康说。

【统筹】洪奕宜 曾妮

【记者】房珊珊

【摄影】丁铨

相关文章

- 重走长征路|云南寻甸:寻找红色印记,弘扬长征精神

- 今贵州客户端 2016-08-09

- “重走红军长征路”主题书画创作写生活动在南雄启动

- 韶关日报 2016-08-09

- 重走长征路⑦|记者手记:那份义无反顾,至今不敢忘

- 南方+ 2016-08-11

- 重走长征路|走进云南威信 沿红军的足迹触摸艰苦卓绝的征途

- 今贵州 2016-08-08

- 重走长征路⑥|老农先后送6子上战场,无一生还

- 南方+ 2016-08-08

- 11家省级党报“重走长征路”采访团走进寻甸

- 云南日报报业集团 2016-08-07

- 习近平的长征情结:我们每代人都要走好自己的长征路

- 中国日报网 2016-08-05

- 重走长征路⑤|漫山烈士遗骸,老人带人花两年拾回安葬

- 南方+ 2016-08-05

- 不忘初心,走好新的长征路

- 南方+ 2016-08-03

- 重走长征路④|敌军忽至,农妇假借赶猪通知陈毅转移

- 南方+ 2016-08-03