重走长征路⑦|记者手记:那份义无反顾,至今不敢忘

2016-08-11 15:04

2016-08-11 15:04

文|朱晓枫

烈日当空,炙烤着闽西大地。一路走来,汗水常常顺着脸颊滑落,将刚被烤干的衣服又重新打湿。

走过一间间堆着柴火的农房,突然有一间房子吸引了我的注意。洁白的墙壁明显新刷过,门口虚掩的小门边,有着这样一副对联:“若要红旗飘万代,重在教育下一代”。走进房里,只看到各样的手工展板,展示着和红军相关的文字和照片等。

听到响声,87岁的钟宜龙老人缓缓走出来,细心地向我们介绍他的“收藏”。这个展览,是他自发做起来的。

长汀县南山镇长窠头村的村民都说,钟宜龙就像一本红军历史百科全书,脑子里装着无数的感人故事:有的是红军主力长征后,养母涂从孜在后方坚持游击的往事(点击阅读:哭喊着追上丈夫,不想竟是最后一面);有的是他上山捡红军遗骸时,一边偷偷掉眼泪的故事(点击阅读:漫山烈士遗骸,老人带人花两年拾回安葬);还有的是他领着一帮孩子们,上山给红军纪念碑上香的事……

往事历历在目,只是由于年纪大了,讲到激动处,钟宜龙老人经常还要缓一缓,才能接着往下讲。但话匣子打开后,老人便变得“一发不可收拾”,一字一句、讲得非常细,生怕错过了每一个故事和细节。

我注意到,一个多小时的采访结束,老人手中端着的水,却不曾喝过一口。临走时,当地的年轻人转达:老人希望我们能够写出他表述困难的话,让更多人知道这些故事。

重走长征路走得越远、拜访的老红军、红军后代越多,对红军长征史的认识愈发深刻:80多年前的历史,通过一位位白发苍苍的老人之口,还原成一对对夫妻的生死离别、一个个家庭的默默奉献,最后组成中华民族历史上的伟大一页。

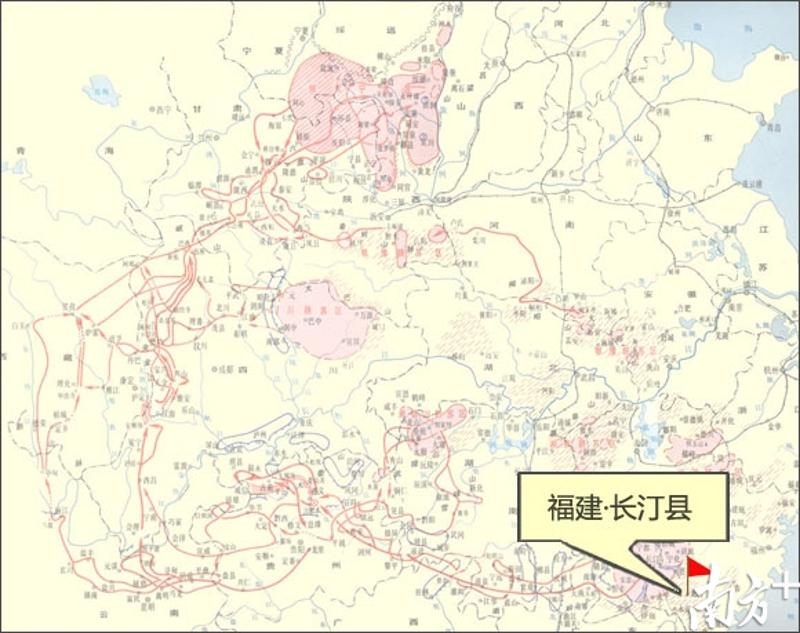

临别福建之际,站在中复村的公祠前,对着闽西红军长征的起点——一块刻有“零公里处”的石碑,我突然陷入沉思——当年在此出发的人,谁知道自己能走多远,何时能归?但他们却仍义无反顾。

这时,耳边突然传来了当年送别的山歌:郎当红军莫念家,专心革命走天涯;十年八载不算久,打倒反动再回来……回头一看,穿着一身红军军装的长汀县南山镇文化站站长赖富家正站在公祠前歌唱,声音如泣如诉,听得催人泪下。

一曲唱毕,全场肃静。我默默地抬起手,向牺牲在这片土地上的烈士庄重敬礼。

延伸阅读

钟宜龙老人至今记得,1951年一场大火过后,眼前看到的一幕令他目瞪口呆:漫山遍野,都是在松毛岭保卫战中牺牲的烈士遗骸!“要让烈士入土为安!”这份信念,让钟宜龙在此后的两年里,带领当地党员干部和村民,将遗落在山间的红军遗骸一块块拾回,安葬了一千多位英烈的遗骸在隘头岽,还立了一座两米多高的无名烈士墓碑作为凭吊之地。【详细】

长汀有一位名叫罗云然的贫苦农民,先后将6个儿子送上了战场。为了支援红军,老人将老大、老二、老三送上了前线,不幸的是,几个儿子先后在几次反‘围剿’战斗中牺牲了。松毛岭保卫战打响后,红军急需补充兵员。罗云然得知后,二话不说,带着剩下的3个儿子来到征兵处:“没有红军、没有苏维埃,就没有我们。我和孩子们商量好了,就是断了香火,也要跟着红军干革命!”【详细】