重走长征路㉑|99岁老红军:没走完长征是我终身的遗憾

记者 洪奕宜 罗斌豪

2016-09-23 07:39

记者 洪奕宜 罗斌豪

2016-09-23 07:39

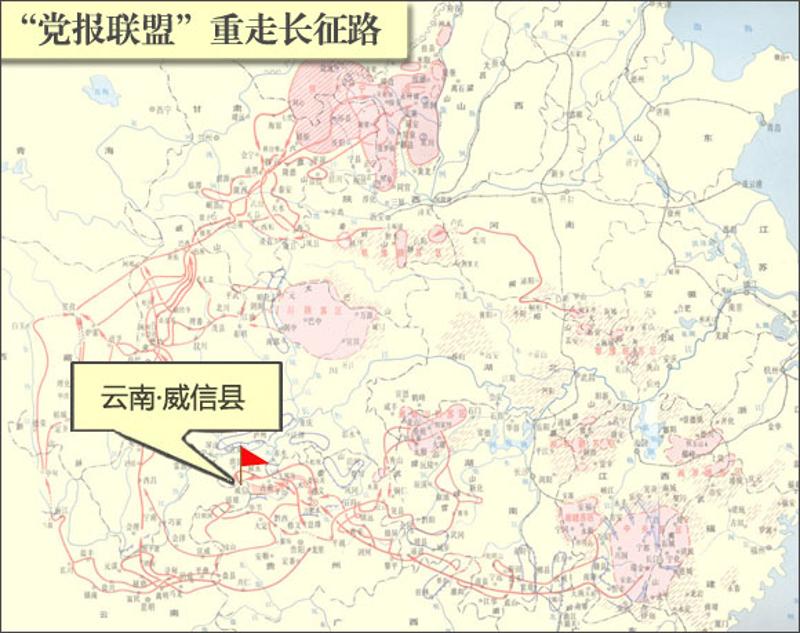

(本期联盟党报:云南日报)

云南威信县党史办主任李朝洪告诉我们:当年参加红军的扎西籍3000名子弟中,还有唯一一位健在的老红军!

刘光荣老人,今年已是99岁高龄,住在扎西镇石坎村。得知我们要前来采访,家里人特地让老人家躺在床上好好休息了几个小时。

岁月无声,年华有痕。刘老已无法行走,坐在轮椅上,面容瘦削,两颊凹陷。话匣子一打开,刘老就有些激动,带着浓浓的乡音,时而冒出一两句有趣的地方俚语,逗乐了围在一旁倾听的乡亲们。

无论如何故作轻松,再忆那段沉重的历史,仍然需要坚强的心智。

1935年春,红军的大部队开进扎西,18岁的刘光荣动员本村几名年轻人一起报名参军。刘光荣被分到了红九军团,他跟着部队从云南威信县打到四川古蔺县,从太平渡渡过了赤水河后,在贵州的仁怀、桐梓跟敌人打仗。后来,一路又打到娄山关、遵义、贵阳。

一路走下来,从家里穿来的鞋子早已跑烂。战士们带的干粮根本不够吃,就到山上找点野果子。宿营地也很随意,有时在街上,有时是屋檐下、桥下。

四渡赤水,刘光荣参加了其中三渡,从云南北部过了金沙江,冒着枪林弹雨过了大渡河,又翻越了雪山、爬过了草地。他对过雪山草地的经历印象极为深刻记得特别清楚,每天都是风雪寒冷、饥饿难耐。“那时候的日子,真的很苦!吃到最后没东西了,就只好啃皮带吃。”

后来在西北,刘光荣和部队失去了联系,无奈之下,一路讨饭,历尽千辛万苦回到了云南威信的扎西老家。“长征没走完,是我终身的遗憾。”

回到老家后,刘光荣一直在扎西石坎村种田,养育了三个儿子一个女儿。刘老的三儿子告诉我们,父亲不仅有几个儿女赡养,政府每月还发给一千多元的红军失散人员补贴。如今过着恬淡平凡的生活。

记者手记

红军凭什么让老百姓心甘情愿入伍?

在两万五千里长征途中,红军一直遭遇十万大军的围追堵截,平均三天就发生一次激烈的大战,减员严重。红一方面军从出发时的8.6万,最后抵达陕北根据地仅为8000人,沿途是无数烈士洒下的热血。无疑,在一路减员的情况下,只有一路扩红,才能保证队伍战斗力。

凭什么打动老百姓,让他们心甘情愿地加入红军队伍?打土豪分田地,让工农阶级扬眉吐气;宣传抗日救亡,引发国民共鸣;严明军队纪律,不拿群众一针一线,损坏东西要赔偿,获得了老百姓的真诚拥护和欢迎。所以,农民获得了利益,心甘情愿跟着共产党走、跟着红军走。

朴素的情感,让老百姓愿意追随红军。于是,便不难理解,为什么云南寻甸“六甲之战”后,当地村民会自发埋葬红二、六军团牺牲的红军烈士;就不难理解,长工竟敢违抗地主之命,将红军留下的标语、宣传画悄悄保护起来;也就可以理解,为何能够在扎西成功扩红3000人。所谓“得民心者得天下”,自当如此。

【统筹】洪奕宜 曾妮

【采写】洪奕宜

【摄影】罗斌豪