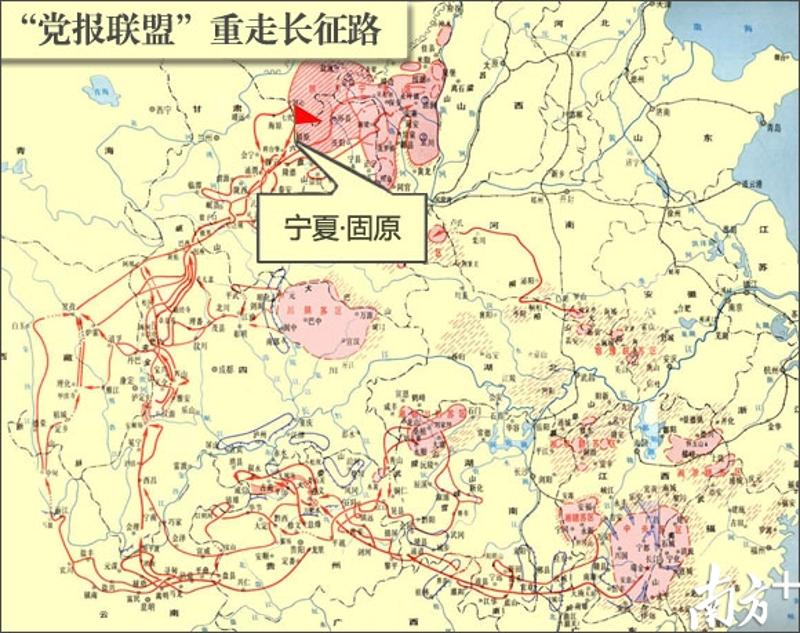

重走长征路㉛|回汉兄弟一家亲,村民卸门板给毛泽东垫炕

记者 汤凯锋 郭智军

2016-10-20 08:05

记者 汤凯锋 郭智军

2016-10-20 08:05

(本期联盟党报:宁夏日报)

宁夏西吉县的单家集,民族团结纪念碑矗立广场上,在夕阳下显得庄严肃穆。不远处,是单家集革命旧址——“单家集陕義堂清真大寺”。

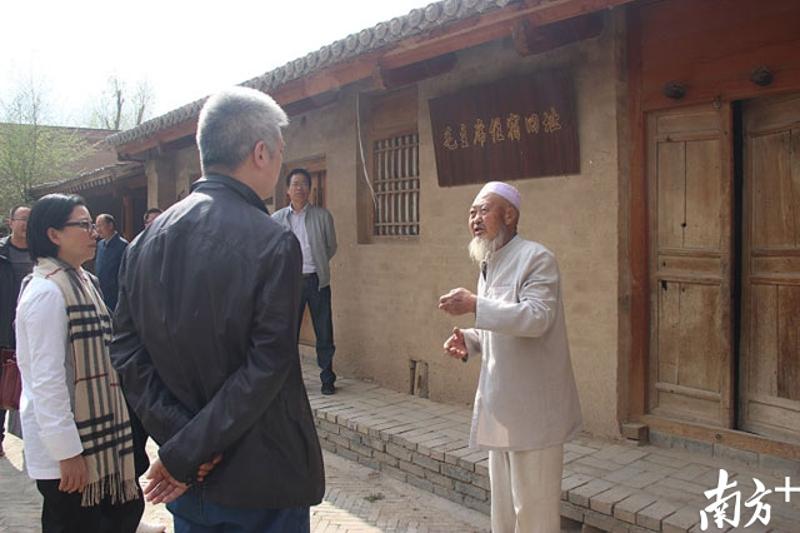

走进陕义堂清真大寺,阿訇拜富贵满面笑容地迎了出来。老人家今年已75岁,胡子花白,他的父亲拜文海当年接待过长征经过的毛主席。如今,拜富贵也成了这段红色历史的义务讲解员。

单家集是红军重要的驻扎地,红军曾三过此地。1935年8月15日,红二十五军程子华、吴焕先、徐海东率领3000多名将士途经单家集,在这里休整了三天。期间,红军坚守“三大禁令”、“四项注意”,露宿村外不扰民,尊重回俗,买卖公平,被回族群众盛赞为“仁义之师”。军领导拜访了清真寺,赠送“回汉兄弟亲如一家”的锦匾。

这为后续到来的红军打下了坚实的群众基础。1935年10月5日,晚秋,天气已然转冷,中央红军陕甘支队走出甘肃境,来到单家集。“你们是红军吗?”“是的,我们是路过的红军。”原本打算在场院露营的红军,受到回民的热情接待,“红军回民是一家人,马上进村住,这地方夜里冷哪!”一位老大爷拉着红军的手,执意不肯让红军睡在外面。

红军一进村就来到清真寺,和阿訇马德海进行了交谈,讲解共产党和红军尊重回族人民的风俗习惯,保护清真寺、主张民族平等政策。阿訇和信教徒群众听闻后十分感动,用回族最为丰盛的“九碗席”招待了毛泽东。

拜富贵带记者进入清真寺,在一个明亮的厢房里,毛主席与阿訇座谈的雕像栩栩如生。那一晚,毛主席和阿訇马德海进行了长谈。毛主席盘腿坐在土炕上,一边喝着盖碗茶,一边向马阿訇宣传党的民族宗教政策。马阿訇翻开《古兰经》向毛泽东介绍回族信仰,两人谈得十分投机,清真寺内不时传出爽朗开怀的笑声。这就是被广为流传的“单家集夜话”的一段佳话。

“当天晚上,毛主席就住在我们回族农民家里。”老人一边说,一边带记者走到了毛主席住过的老厢房,“听说主席睡不惯北方的土炕,我父亲马上就卸下一块门板,给主席垫在炕上。”

清晨红军刚离开,敌人军机轰炸即刻就到

走出老厢房,房门处,20多处弹痕依旧清晰。“这是国民党飞机轰炸残留下来的。”拜富贵说,次日早晨,毛主席改变原定计划,提前离开,前往六盘山。2个小时后,国民党的飞机就对单家集进行狂轰滥炸,古寺厢房门墙,弹痕累累。“好在红军走得快、毛主席走得快,才没有受到伤害。”

单家集是红军的驻扎地,也是红色政权的建立地。1936年红军西征时,红一方面军第三次经过单家集,在清真寺边上驻扎了整整42天,并帮助当地群众建立了苏维埃政府,组建了120多人的游击队,这是西吉县境内建立的第一个红色政权。

20多年来,拜富贵一直留在陕义堂,住在老厢房旁边的卧房里,每天都打扫院子、擦拭桌子,精心守护着毛主席曾经住过一宿的这间房子。在担任清真寺管委会主任的同时,他也从事讲解员的工作,义务为前来的客人讲述当年这段革命故事,传播红色精神。

翻越六盘山跳出包围圈

“天高云淡,望断南飞雁。不到长城非好汉,屈指行程二万。六盘山上高峰,红旗漫卷西风。今日长缨在手,何时缚住苍龙?”

登上六盘山主峰,一首耳熟能详的《清平乐·六盘山》,早已成为这座大山的红色记号,成为当年红军翻山的最好见证。

六盘山,海拔2928米,由此向南,逶迤240余公里,为陕北和陇中西高原界山,渭河和泾河分水岭。旧时山路曲折盘旋,六重始达山顶,故此得名。这是红军长征途中翻越的最后一座大山。

1935年10月7日,红军离开单家集后,敌军部队已包抄而来,企图阻止红军翻越六盘山。毛泽东率领的中央红军陕甘支队面临危险处境。尽快翻越大山,突围跳出敌人的包围,是红军北上的唯一出路。海拔两千多米的六盘山,沟壑纵横,登高眺远,气势雄伟。时值深秋,虽然天气寒冷,但眼看翻过山后,眼看就快到达陕北,红军士气高昂。

在越过一道山梁之后,毛泽东习惯地坐在一块大石头上,摘下帽子,自然地伸开双腿,一边休息,一边眺望着远方,高兴地说:“这里可观三省,快到陕北了!”毛泽东然后慢慢站起来又说:“你们看,现在天高云淡,大雁南飞,景色多好啊!”说着,他注目凝神,在此构思了气壮山河的著名词篇《清平乐·六盘山》。

如今,漫步在六盘山红军长征景区,可通过红军小道、纪念馆、纪念碑、纪念广场、纪念亭、吟诗台六部分展区,细细回味红军二万五千里长征的历程,感受红军“不到长城非好汉”的英雄气概,以及红军翻越六盘山时的喜悦和自信。

在六盘山下,有条自北向南流淌的小河,名叫青石河。红军翻越六盘山当天,敌军已布置好包围圈。红军要东进陕北,必须穿过银平公路。危急关头,毛泽东决定从敌人兵力比较薄弱的青石嘴一带突破包围,穿越平银公路,直插六盘山东边的泾源阳清村。

虽然敌军占据有利地形,但红军趁敌人不备,突袭成功,缴获了100多匹战马及十多车物资,利用缴获的物资装备了一个骑兵侦察连,“青石嘴一战,打破了敌人的包围,红军顺利进入陕北落脚点。”六盘山红军长征纪念馆工作人员介绍说。

【统筹】洪奕宜 曾妮

【记者】汤凯锋

【摄影】郭智军(除署名外)