重走长征路㉚|敌机突击轰炸,14岁红军为救3岁娃遇难

记者 汤凯锋 郭智军

2016-10-19 07:36

记者 汤凯锋 郭智军

2016-10-19 07:36

(本期联盟党报:甘肃日报)

腊子口战役后,红一方面军继续北上,经哈达铺休整、榜罗镇会议后,翻越六盘山,最后达到陕北苏区。而红二、四方面军仍在曲折北上。

1936年夏,为促进抗日民族统一战线的形成,实现全国的抗日战争,中共中央作出红军三大主力会合的伟大战略决策。

“红军会师,中国安宁”

1936年5月中旬,红一方面军主力改编为西方野战军挥师西征,迎接二、四方面军北上;7月初,红二、四方面军在甘孜会师后,在中共中央西北局统一领导指挥下,相继北上,挺进甘肃,向红一方面军西征部队靠拢。

三大主力会师,地点选哪?1936年9月,中共中央在陕北保安(今志丹县)讨论会师地点时,周恩来提出,会宁是陇东重镇和交通枢纽,是中原通向西域的必经之路。二、四方面军北上,必须经过会宁。红军三大主力在会宁会师,既占领了枢纽地区,又掌握了战略主动权。

毛泽东听后兴奋地说:“会宁,好地名,好地名啊。会宁红军会师,中国安宁。这个地名很有含义,仿佛远古先人就是为我们今天红军三大主力部队在此会师起的呐!”

如今,走进会宁,会师纪念馆、会师楼、会师塔、会师联欢会址……随处可见以“会师”命名的地标。80年来,会宁的发展始终凝聚着会师的精神,也以这种方式铭记会师的历史。

进入长征会师纪念馆,壮观的会师纪念塔三塔环抱,矗立苍穹。纪念馆工作人员告诉记者,该塔高33.3米,至第10层合为一塔,第11层收顶。“三塔象征着三个方面军;至第10层合为一塔,象征着当年10月10日的会师;塔高11层代表红军长征经过的11个省。”

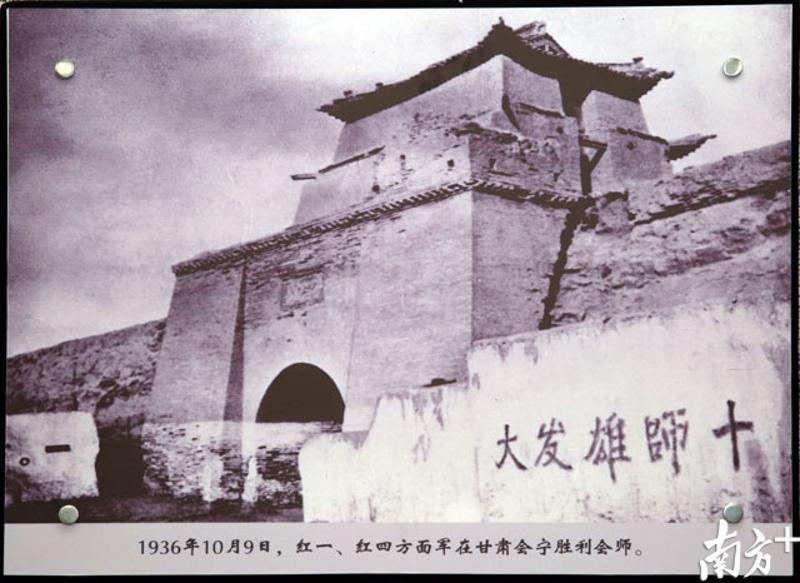

始建于明代的红军会师楼,古貌依旧,红旗招展。登上古城墙眺望,八十年前会师的一幕,仿佛又重现眼前。

1936年10月2日凌晨,由红一方面军十五军团直属骑兵团组成的特别支队攻占会宁城。10月7日,红四方面军先头部队到达会宁县城,与一方面军先头部队会合。10月10日黄昏,红军在文庙大成殿内举行会师联欢会,朱德总司令宣读了中国共产党中央委员会、中华苏维埃中央政府、中央革命军事委员会发来的贺电。

此时,正北进的红二方面军,因连日降雨,突发山洪,渭河猛涨,加上敌胡宗南、毛炳文、王钧部抢时间控制了渭河东岸,延迟了与红一、四方面在会宁县城会师的原定计划。直到18日,红二方面军六军团到达会宁老君坡,才与红一方面军2师5团会师。

至此,三大主力红军在会宁实现了全面会师。“会师是在战争状况下进行的,使会师地点增加了许多不确定因素,在大会师的过程中,形成了以会宁为基点,多处会合的格局。”红军长征纪念馆相关负责人表示。

会宁会师规模大、影响广、意义深远,正如徐向前元帅在《历史的回顾》一书中提到,“三个方面军会宁大会师,胜利结束了长征,在中国革命史上揭开了新的一页。”

14岁小战士为救3岁娃遇难,获救者后代取名“继续长征”

会宁会师前后,国民党为了阻止红军会师,大量调集兵力,企图消灭红军。为掩护主力会师和先头部队西渡黄河,红军在会宁境内同敌人多次进行战斗,其中较大的有6次,共有1800多名指战员献出了宝贵的生命。

在会宁县的会师纪念馆里,一位小红军的故事,不禁让来访者感慨。小红军小名叫做林娃子,当时是一名通讯员,住在当地一个姓魏的人家,家里有个3岁的孩子叫魏煜,14岁的林娃子总带着魏煜一起玩,二人亲如兄弟。

一天上午,乡亲们得到了红军到来的消息,家家户户带着鸡蛋、土豆等,到外面迎接红军。林娃子领着魏煜来到村外,期盼着红军到来。不一会儿,红军的队伍走来,乡亲们热情迎接。

然而,敌人的飞机突然飞来,并展开密集的轰炸,在红军的引导下,老百姓都撤到安全的地方。林娃子正要撤退时,身后传来一阵哭声,他一看,魏煜正蹲在地上,手紧紧的抱着头,身体不停地颤抖,他奋不顾身地扑向魏煜,把魏煜紧紧护在身子下面。

“嘭!”炸弹爆炸了,一阵硝烟过后,魏煜还活着,林娃子却再也没醒过来。闻讯赶来的朱总司令抱起林娃子,忍不住泪水,颤抖着说:“伢子啊,长征你都走过来了,你却牺牲在这儿了。福你还没享呢。”周围的乡亲们都流下伤心的泪水。

为了感激小战士的救命之恩,魏煜的爸爸请求把林娃子的遗体安葬在他家祖坟旁,每当祭奠逝去的亲人时,也纪念林娃子。魏煜长大后,不忘小红军的救命之恩,为了报答红军,他给自己的三个儿子取名魏继征、魏续征、魏长征,连起来就叫“继续长征”。

如今,魏煜已离开人世,家人把他的坟安在林娃子的旁边,这对儿时的玩伴又可以在一起了。

【统筹】洪奕宜 曾妮

【记者】汤凯锋

【摄影】郭智军