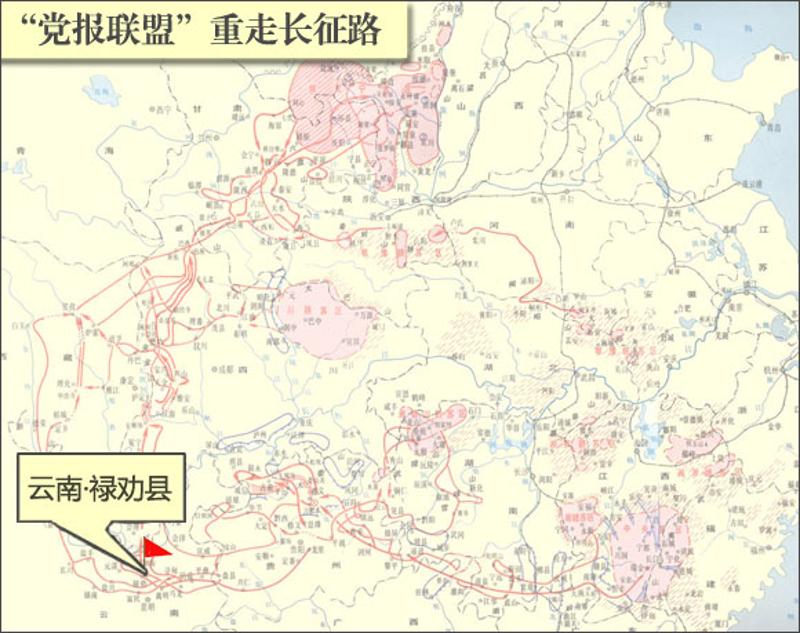

重走长征路㉓|红军巧过金沙江,小船摆渡7天7夜未停歇

记者 洪奕宜 房珊珊等

2016-09-26 09:41

记者 洪奕宜 房珊珊等

2016-09-26 09:41

(本期联盟党报:云南日报)

从云南禄劝县城驱车近三个小时,途中经过三十余公里的下坡山路,便来到了皎平渡。这里是云南禄劝县和四川会理县交界的金沙江河谷地带,属长江上游。站在金沙江边,只见滚滚江水和嶙峋怪石碰撞,翻出层层的波浪,发出沉闷的轰鸣。

红军长征行至金沙江,如果渡江不成,就会被敌人压进深山狭谷,遭致全军覆灭的危险。张震将军的回忆录里曾透露,红军本来在洪门渡架浮桥过河,但一时找不到缆绳,只好买来四五匹布搓成布绳,强渡不够无法过江,后来改到了皎平渡渡桥。

先遣指挥渡江的,是红军总参谋长刘伯承。他们想尽办法,幸运地找到了7条船。“实际上只有6条船,因为有条船是破的。”禄劝县文物管理所工作人员张永兴告诉我们,红军在皎平渡上下游一共找到了37名船工。“每条船大概安排6名船工,他们轮流划,每划10趟就换人休息,但船一直在摆渡,没有停。”整整摆渡了七天七夜,红军三万余人顺利渡过金沙江。两天之后,敌人的追兵才赶到了南岸,但一切都晚了。

巧渡金沙江,“巧”在何处?张爱萍将军回忆说:红军浩浩荡荡直指昆明,蒋介石以为红军要攻打昆明,因为当时敌军主力已经被我们“调”到川黔边境去了,昆明十分空虚,便急忙把部队调转去守昆明,把敌人搞得昏头转向。红军趁机来了个向右转,直插金沙江边夺取渡口……等红军大部队都过了江,蒋介石才知道上了当,连忙派兵追赶,敌军到了江边只能望江兴叹。巧渡金沙江,“巧”就巧在毛主席的伟大战略部署和英明指挥,调动了敌人,甩掉了敌人,从容地渡过金沙江天险,到达会理城郊休整。

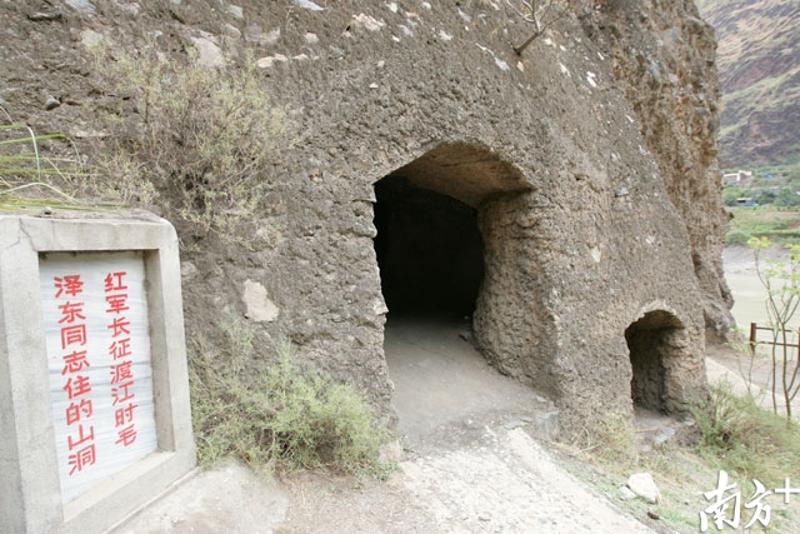

当年毛泽东指挥渡江时住过的山洞犹在,而帮红军渡江的37位船工都已先后辞世,他们的后人,在世的也已近耄耋之年。船工周启龙儿子周庭荣81岁,不急不忙地装烟、点火,把烟袋叼在嘴里,笑起来满脸褶子。尽管耳朵有些背,但回忆起往事,仍能道出不少细节。

老人家说,父亲以摆渡为生,带着三个儿子住在山洞里,家中一贫如洗。“红军对老百姓好,我们什么都没有,光脚的不怕穿鞋的,也不管会不会遭到国民党的报复,就去给红军划船了。”回忆起当年的金沙江,周老记得“当年没建大桥,水势比现在大多了”:“渡江后,红军给了父亲一共21块大洋,后来都被保长抢走了”。

37位船工中,年纪最小的是22岁的张朝满。2006年,94岁高龄的张老在睡梦中安静地离开,从此,再也没有亲历者能为我们讲起当年的这段故事。

如今,皎平渡口已架起了一座斜拉钢索大桥,长达280多米。我们从大桥走过,谷深水急,轰鸣声振得耳朵嗡嗡响。皎平渡北岸的绿树青草间,立着一块石碑,上面铭刻着37名船工的名字,有的船工连名字都没有,只刻着“向二糖匠”、“扬麻子老倌”等绰号。这些可亲的人们,当年他们临危为红军伸出的援手,共和国不会忘记。

【统筹】洪奕宜 曾妮

【记者】洪奕宜 房珊珊 梁文悦

【摄影】罗斌豪(除署名外)