广州仍为一线性价比最高城市,成长空间可观

名记跑会|广深经济“发动机” 如何带我们飞

北上广深,广州、深圳这两大万亿级的一线城市,相隔仅仅百余公里,这在世界城市群发展中独此一家,别无分店。

在这次两会上,省人大代表、代省长马兴瑞给这两座一线城市布置了一道题:广州和深圳是广东经济发展最大的“发动机”,希望两市在粤港澳大湾区建设中,开足马力,进一步释放创新、创造、创业辐射带动能力。

广州、深圳这对经常被放在一起PK的城市,这回怎么带着粤港澳大湾区的“兄弟姐妹”们一起飞,就要看各自出招了。

一.如何当好发动机:两座1.9万亿城市的新命题

广州、深圳“双城记”,两大一线城市的对话和较量一直是广东区域竞合里的一幕大戏。

今年的广州市政府工作报告提到,2016年,广州经济保持较快增长,地区生产总值由2011年的1.24万亿元预计提高到2016年的1.95万亿元,年均增长9.4%。

而深圳的地区生产总值超过1.93万亿元,同比增长9%左右。

从GDP总量看,广州仍然领先深圳半个身位,两者差距200亿元。但是从发展增速看,深圳去年的发展增速又领先广州。

如果保持目前的发展速度,2017年,广州、深圳两座城市将携手迈入两万亿GDP俱乐部。

至此,北上广深四大一线城市的地区生产总值,将全部保持在两万亿以上的水平。

作为深圳的前任市委书记,省人大代表、代省长马兴瑞出了这样一道题:广州、深圳要在粤港澳大湾区建设中,开足马力,进一步释放创新、创造、创业辐射带动能力。

广州、深圳被寄予厚望,这也是目前两座城市的经济量级和发展增速决定的。

在广东,广州、深圳两座城市的发展一骑绝尘。当广深携手冲刺两万亿GDP量级时,佛山、东莞也正在吹响向迈向万亿GDP俱乐部的号角。

目前,全国有12个城市GDP过万亿:北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、武汉、成都、杭州、南京、苏州。

2016年,南京成为江苏第二个(第一个为苏州)经济总量跨入万亿的城市。而拥有两座1.9万亿经济量级城市的广东,还能不能再为全国贡献一座“未来之城”?

接下来,要看广州、深圳如何发力。

从竞合PK到共同带动发展,广州、深圳如何把城市竞争力转化成牵引力,带着周边城市一起飞,是一个新的挑战。

二.从量到质的牵引:粤港澳湾区创新增长轴

从长三角区域发展的角度看,以上海为中心,南京、杭州这两大经济总量过万亿的城市使得两翼的城市群格局基础更加坚实。

而在粤港澳大湾区,广州、深圳两大“发动机”,更大程度上要带动经济发展从量到质的跃升,在创新牵引与实业振兴上有所作为。

这一轮的经济发展,就是以科技创新为主要推动力,这一新的模式就要依靠高端要素,需要高质量的就业岗位和高端人才相互匹配和发挥作用。在行政和市场双方力量的共同作用下,广州、深圳可以发挥更大的作用。

以深圳为例。2014年,深圳GDP增长8.8%;2015年,增长8.9%,2016年增长9%。在经济强劲增长的背后,是深圳向国际科技产业创新中心建设的不断发力。

从2009年起,深圳开始布局一批战略性新兴产业和未来产业,新建各种工程实验室、企业技术中心等创新载体,一批高科技企业成长起来,成为各行各业的“领头羊”。仅2016年,深圳新增国家级高新技术企业2513家,是上年增量的3倍以上。

在两会上,省人大代表、平安银行总行工会主席林娜提出了一个建议。

林娜说,城市群内总存在一或两个核心城市作为增长极核,一般而言经济增长都发端于增长极,然后辐射到整个城市群。这一辐射途径与方式被称为城市群均衡发展的主导路径。在主导路径形成中,点轴贯通是第一步,当经济发展轴线一旦形成,将吸引人口、产业向轴线集聚,并产生新的增长点。

当珠江三角洲的周边地区强烈地感受到中心城市的扩散力度时,城市群网络即经济圈就将形成。

目前,我们需要实现珠三角点轴圈经济能极上的跨越向创新能极上的飞跃转化,需要重新打造广州、深圳与香港对接的创新轴,利用香港在创新问题上的觉醒和高校集群的创新力量,带动香港进入珠三角创新圈,打造深港穗创新增长轴,并对珠三角其它城市进行有效扩散。

广州与香港都拥有非常强大高校院所集群。

深圳拥有非常强大的创新企业集群。

林娜说,目前三大城市创新资源的流动与转化依然是目前存在的最大问题,其中缺乏转化服务平台是重要原因之一,应当鼓励社会团体和民间组织突破地域限制,大力支持社会组织建设联络世界创新性城市或珠三角城市间的创新同盟和社会组织,推进不同城市间的技术开发与产业化进程。

三.被“消灭”的城市边界:粤港澳大湾区经济呼之欲出

在两会上,省人大代表、中山市委书记陈如桂提出这样一个设想:在现有的城际轨道交通服务基础上,把高速地铁和现代高铁结合起来,建设一条串联广州、中山、珠海、澳门核心城区的高速铁路。

这条高速铁路是这样走的:从广州珠江新城出发,经过中山石岐到珠海、澳门市区中心,进一步密切广州与珠海、澳门的联系,有效地解决城市间中心城区的通勤交通问题,实现半小时由广州珠江新城到达中山中心城区、1小时到达澳门,推动粤港澳大湾区城市群加快发展。

另一个值得关注的事情,是珠三角跨城地铁的呼啸而至:

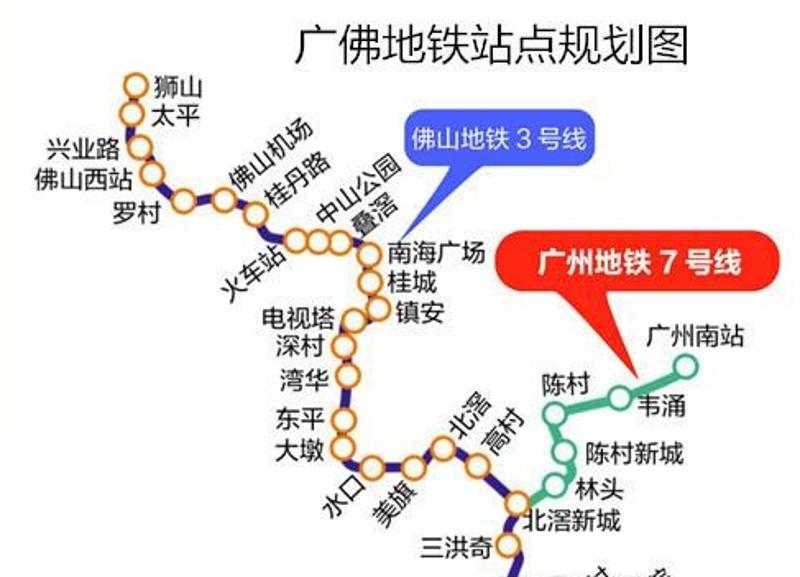

广州地铁18号线延伸至中山市前期规划项目已经获广州市同意,并纳入《2016年度广州与周边城市跨区域重大交通基础设施规划建设工作计划》。

清远在召开城市规划会议时,也提出设想规划建设“广清地铁线”,对接广州地铁3号线北延线。

而东莞地铁1号线的总体设计中,也为广州5号线东延段预留了接驳口。

再加上广佛间已开通的广佛线和即将开通的7号线等线路,珠三角城市间的地铁网络联系越来越紧密,珠三角或将全面迈进“跨城地铁”时代。

跨城地铁的到来,意味着城市之间边界的“消亡”,更意味着整个区域发展的融合。大珠三角区域经济一体化不断升级。

全球开始了第三轮城市化浪潮,主要特点是通过强化大城市与中小城市的交通和网络联系(city-region and net-working),全面提高大城市的国际竞争力。

这个趋势在伦敦、巴黎、柏林、法兰克福、阿姆斯特丹、东京、大阪等城市开始起步,大城市获得更加重要的地位。

通过现代化的交通、通信体系,把一个区域内特大城市和中小城市整合起来,形成城市网络,通过城市间基础设施一体化实现大中小城市的“同城化”。

广州、深圳跑起来,带动的是背后的一张城市网。

当今,世界经济主要是城市经济,城市发展方向是城市集群发展。

在粤港澳大湾区城市群中,深中通道开工建设,深茂铁路继续向东延伸。互联互通快速通达,广州、深圳能不能担当创新龙头,辐射带动珠江东西岸创新发展?这需要拿出实实在在的办法来。

【撰文】郑佳欣 张玮 占文平

【校对】符如瑜

1ebd486c-98ca-4c9c-8b78-5695c1605998_cut.jpg)

99abe673-5559-455a-84cd-a588dcc7245e.jpg)

08da70c1-8424-4990-993a-1d649bfc3cb5.jpg)

57ba4a47-926f-4dda-aafa-b4258e6868d3.png)

be1211ff-9ff4-48bf-9932-1d2a0e0e2e86.jpg)

fe33fe23-13aa-41bb-9b2c-cee66ad2c6d4.jpg)

48499a99-8f3d-4c99-b232-593f44c964fe.jpg)