食在大广州:在穗253天,鲁迅吃过的哪些名馆子?

南都自媒体 2016-10-24 16:27

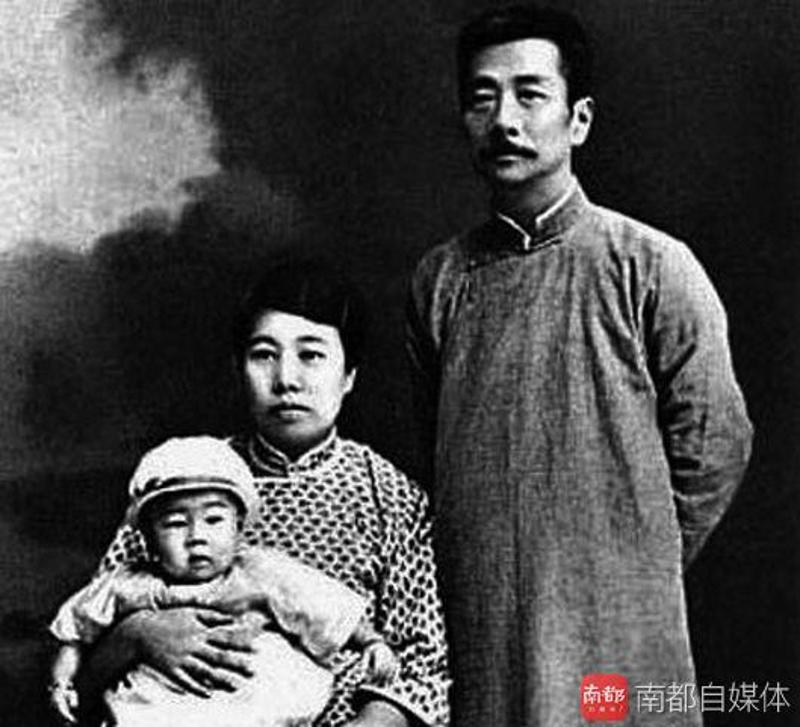

1927年1月,鲁迅自厦门赴广州,应聘为中山大学文学系主任兼教务主任。9月底,鲁迅偕许广平离开广州前往上海定居,他在广州度过了8个月零9天。鲁迅爱下馆子,尤其是与许广平谈吃传情,不亦乐乎:他穿着土布衣、塑胶鞋在广州的街头穿街过巷,吃许广平从高第街娘家带来的食品,跑到越秀山爬山伤了脚,爱喝惠东楼和陆园茶室的茶。

食在广州

吃过陶陶居 保存至今最有名的是太平馆

俗话说,食在广州。鲁迅在广州究竟上哪儿吃了?在鲁迅逝世80周年之际,不少青年根据鲁迅电报文+流水账一样的日记里,梳理出鲁迅在广州253天期间到过的餐厅,重访鲁迅在广州吃过的酒楼、茶楼、茶室、冰室。

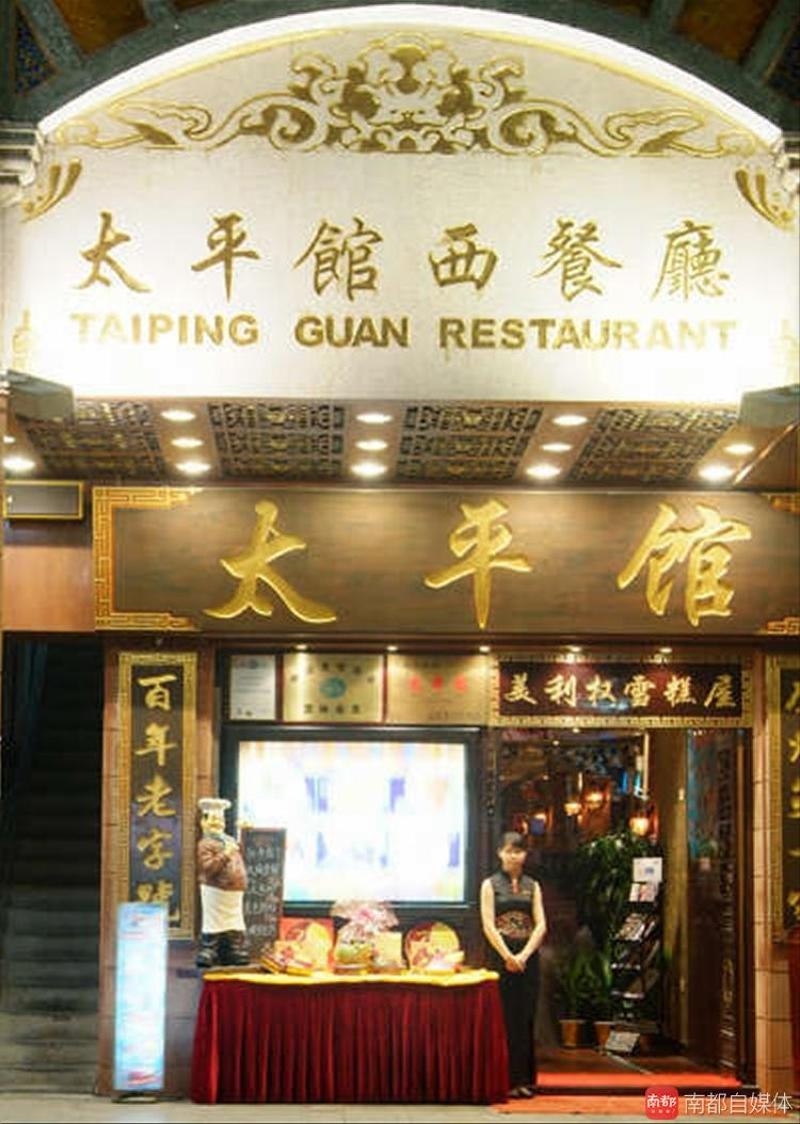

80后“鲁迅迷”陈茉此前早早开始了整理工作,之后得知,鲁迅在广州吃过荟芳园、北园、别有春、陆园茶室、大观园茶室、陶陶居、国民饭店、一景饭店、福来居、松花馆、在山泉茶室等25家。据悉,鲁迅去过又保留至今的西餐厅,最著名的就是太平馆。

此次,她特意空出一天走访广州的大街小巷,探访当年鲁迅与许广平的广州足迹。说起鲁迅,陈茉说,每次读《两地书》就会被鲁迅的“吃货执念”笑开怀。她最喜欢的鲁迅故事内容大致是,鲁迅得了两包柿霜糖,吃了一半。许广平说,这糖可以治嘴角生疮,于是鲁迅便把糖珍藏起来。结果,到了这天晚上,他又觉得“嘴角生疮的时候究竟不是很多,还不如趁现在新鲜吃一点”,于是又偷偷拿出来吃完了。陈茉和记者说起这罢小故事,嘴角上扬。她说自己工作乏力或者宅在家里最喜欢的事情,就是看吃货鲁迅的故事。

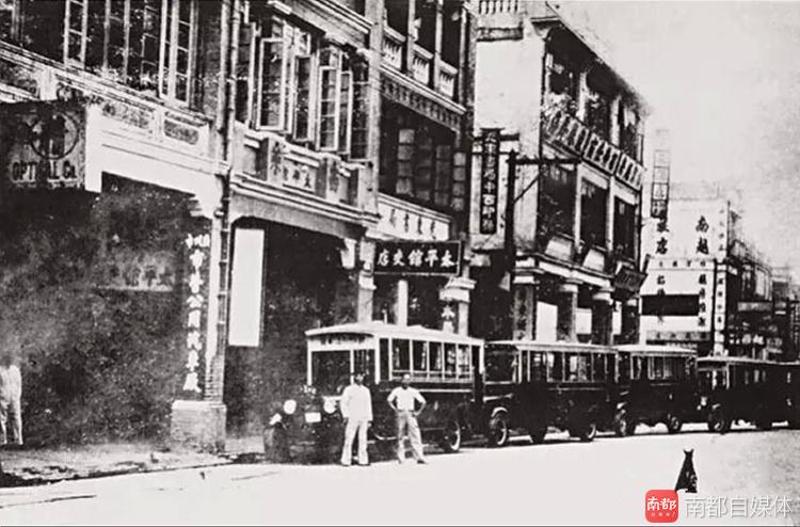

知道太平馆的老广州,第一时间的反应是:这是个吃西餐的地方。没错,太平馆是广州第一间广州人自己开的西餐厅,更因为大众化的消费,开启了广州平民大众都可以优雅地锯扒吃西餐的历史。然而,令人难以想象的是,太平馆的前身就像如今街边“推车仔”的炒粉、烧烤、牛杂档那样,竟然只是一个“走鬼”档。昔日广州人在街头锯扒,恐怕当时的洋人看到也会惊讶。

街坊话

@蒜蓉卤肉饭-:阿嫲退休前系太平馆嘅老员工,佢最自豪就系自己喺广州最威水嘅西餐厅做服务员,1958年亲自招呼嚟视察嘅周总理,总理话“第二次嚟太平馆,感觉一样咁亲切。”而家去太平馆都可以食到“总理套餐”,里面有餐包、忌廉汤、红烧乳鸽、炒饭同咖啡,就算平时工作忙过“总理”,嚟叹番个悠闲西餐放松下都几好。

@猫猫何小猫-:逛完北京路问老窦想食乜,佢好习惯话,“太平馆啦。”老窦中意食西餐,而且对太平馆重情有独钟,招牌乳鸽每次必点。“我几岁嗰阵乳鸽先3蚊一只咋。”“嗰时你得36蚊人工呢,食只鸽髀先啦!”佢后生最中意食美利权冰室嘅红豆雪条同椰子雪糕,真材实料够晒软滑,下午茶叹份红豆冰加菠萝油重好鬼正添!

物价水平

北园饮茶 饱食两餐不过三块多

另一方面,从鲁迅日记及其往来信件中,也大略可以窥测一下当时广州的物价。

上世纪20年代,广州的餐饮业就已经十分繁荣。之前鲁迅在任教于厦门大学期间,先期回到广东的许广平在省立女子师范学校任教,她在给鲁迅的信中不断介绍羊城的“吃”。她说,广州素以善食著称,吃的应有尽有。正式酒宴很贵,一桌翅席,只几样菜,就要二十多元。外加茶水、酒之类,所以平常请七八个客,叫七八样好菜,动不动就是四五十元。广东人请客办酒习惯于这种高大上的筵席,不过寻常的小吃就很便宜了。有一回,许广平和表妹等一道郊游,三个人在北园饮茶吃菜,饱餐两顿只不过花了三块多钱。

平常买一些零嘴之类的食物,一般来说也不贵。鲁迅在7月26日的日记中记下:“午往美利权买食品四种,二元七角。”

鲁迅在中大的薪酬是每月500元,一半现金一半库券。不过这500元月薪,是小洋而非大洋,小洋兑换大洋约八折。而所谓库券,是当时广东国民政府以国库名义发行的一种债券,在一定期限后方可兑换现金。鲁迅在广州期间绝对属于高薪阶层,就算同在中山大学,许寿裳担任预科教授的月薪是240元,而助教级不过100元。至于社会上的普通职员、工人,每月平均大概二三十元而已。

由此可见,广州当时的物价,相对于中下层的家庭来说,无疑压力山大。但对于鲁迅而言,他的收入除了贴补北京的家用之外,仍足够过上衣食无忧的日子。

>>各位想要的菜单推荐来了

北园酒家喝茶 这些菜式不能错过

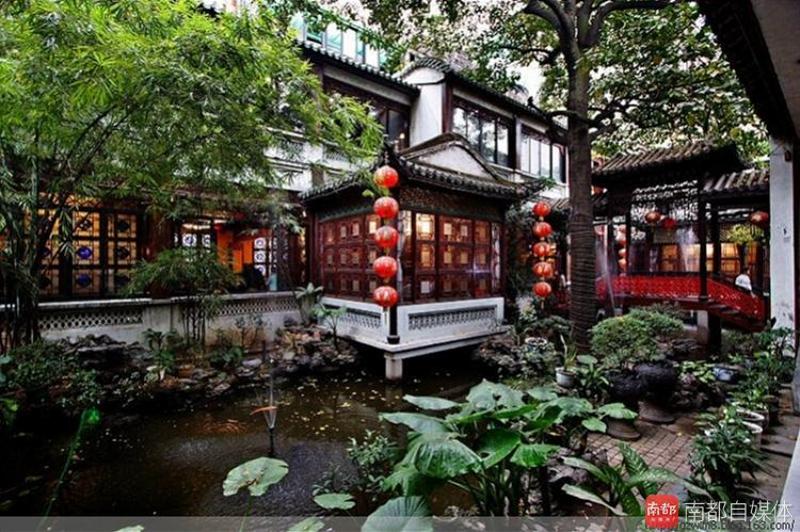

北园酒家创办于20世纪20年代末期,至今已有近80年的历史,其创办人乃陈济棠主粤时期的广州市商会会长邹殿邦。位于小北路,具典型的岭南园林建筑风格。

最值得一提的是,北园拥有雄厚之烹调技术力量,如麦九、邓苏、许衡、何英、黎和、周新、孔泉、廖干等都是酒家烹饪制作的主将。如黎和对传统的“花雕鸡”作了创新的改进。过去用花雕酒烹制,斩件用碟上桌,他改用瓦罉承载,将花雕酒倒入瓦罉煎焗,上桌揭盖便香气四溢,肉鲜嫩滑,美味可口;

烧烤师廖干创制的“桂花香扎”是用咸旦黄、腐皮、瘦肉片、芫茜等卷成圆形,用鸭肠环绕扎紧,置于炉中烧制,粗料精制。色佳、味美、价廉,日本报刊曾把“桂花扎”译为“桂花圈”,加以报道。

北园酒家的精美点心,也是出类拔萃、多姿多彩的。如点心师麦九主制的“琵琶虾扇”、特级点心师陈勋的“鸳鸯千层酥”、“月中丹桂盖”、“玉液叉烧包”等点心已广为人知。“玉液叉烧包”是特级点心师陈勋与罗坤在50多年前共同创制的。此包造型美观,禾谷咀,雀笼型,馅汁特多,故称“玉液”,且包皮松软,入口不粘牙,一经面世便名噪一时。1973年陈勋到北园主持点心部后,别出心裁,以岭南佳果配制点心,创制了数款岭南时果美点:“菠萝雪花杯”、“西瓜奶冻”、“碧绿莲香”、“岭南佳荔”等,更是令人叫绝。这些时果点心,具有浓郁岭南风味,深受食家欢迎。如“岭南佳荔”是先将优质荔枝肉切碎,配以鲜奶、粟粉、白糖铲熟,冷却后切件用蛋糕夹之。食时口感有浓郁的荔枝和奶香味,非常可口。

【顺便八卦时间】

开书店

第一次当“老板”不少青年常来请教

1927年初,鲁迅来到广州。为了向广州青年传播新思想、新文化,培育南方的文学新苗,鲁迅决定开设一间书店,这是鲁迅第一次当老板。由此,广州北新书屋应运而生。不少青年除了常来这里买书之外,也常来这里向鲁迅先生请教。但书店开业不到一个月,“四•一五”事变爆发,革命形势混乱不堪,鲁迅只好决定将北新书屋停业。

虽然开了书店,但买书是鲁迅日常的一大笔开销,他一生购书逾万册,非一般人可比。那时的书籍大多几角钱一本,如3月18日在中原书店买的《文心雕龙补注》一部四本,也就八角钱。然而广州的书籍资源远远不及北京上海丰富,1927年鲁迅全年书账总计近308元,这是历年中较少的。

在广州,鲁迅编辑了旧作《野草》、《朝花夕拾》,续译《小约翰》,创作了《故事新编》中的《铸剑》,编录《唐宋传奇集》等,写了计划中的《中国文学史》自古文字起源至汉司马迁的10篇。写了一批杂文,辑成《而已集》。有研究者言,《而已集》的题词,可以看作是他对自己在广州的小结:“这半年我又看见了许多血和许多泪,然而我只有杂感而已……连‘杂感’也被‘放进了应该去的地方’时,我于是只有‘而已’而已!”

与许广平到广州的第一个地方就是高第街

在此前广东省文联主办的纪念鲁迅诞辰135周年学术研讨会上,来自北京、上海、广东的专家学者及省内各高校、各地市文艺评论和鲁迅研究工作者80人出席了研讨会。

据悉,鲁迅来的第一个地方是高第街。这里是许家聚族而居的地方,许广平属许家的第七房。鲁迅到广州的当晚就冒雨拜访了许母。随后回长堤宾兴旅馆住了一夜,第二天在许广平、孙伏园的帮助下搬到了钟楼。钟楼位于文明路215号,也就是今中山图书馆的院内,曾是中山大学校本部的办公楼。他用两条木凳搁着两块木板搭成一张床,用竹竿撑起一顶麻布蚊帐;一个藤书架和几个书箱用来装书;四方桌、小茶几、衣物箱和许广平带给他的煤气炉,各安其位地布置在房间里。鲁迅一直到3月底都住在这里。他也是这座楼当时仅有的住客。

现在,一尊高3.6米、重达5吨的汉白玉鲁迅半身像立在中山大学中文堂侧。作为中山大学文学系主任兼教务主任,当年鲁迅往往从早上10时忙到晚上11时,有时候忙得一天只吃一顿饭。报名选修他讲授的《中国文学史》、《文艺论》等课程的人数多达200人。社会上许多爱好文学的青年也赶来蹭课。

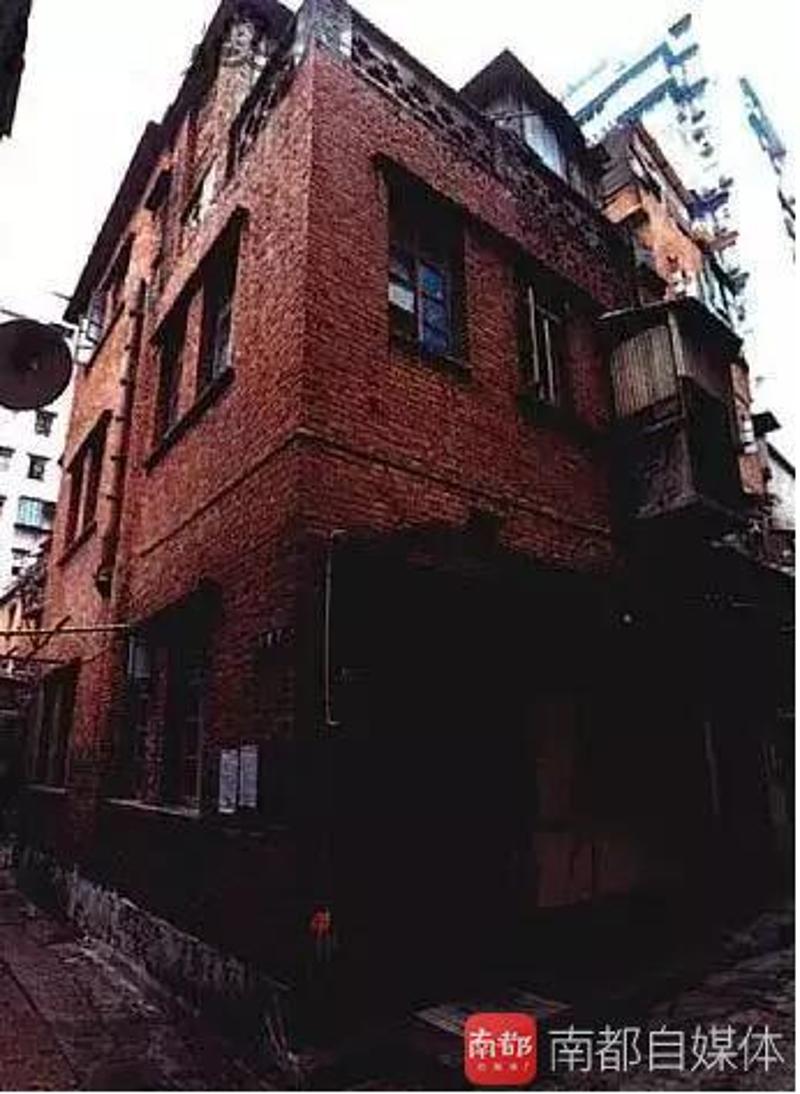

3月29日,鲁迅搬进了珠江东堤上的白云楼。这是一幢建于1924年的三层旧式洋楼,鲁迅与许寿裳、许广平合居三房一厅,“地甚清静,远望青山,前临小港”。他还在知用中学、钟楼小礼堂、中山医学院、黄埔军校等处发表了多次重要的演讲。

【来源】南都自媒体/百姓家谱