全国两会|广东代表团向中外媒体开放,胡春华马兴瑞李玉妹等答记者问

沧海拾珠|套色玻璃刻画:一度失传的岭南“独门绝技”

西关彩玻璃,定格旧光影。

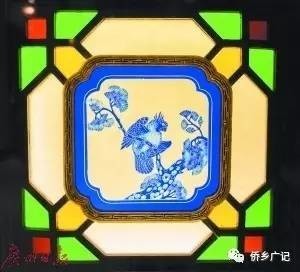

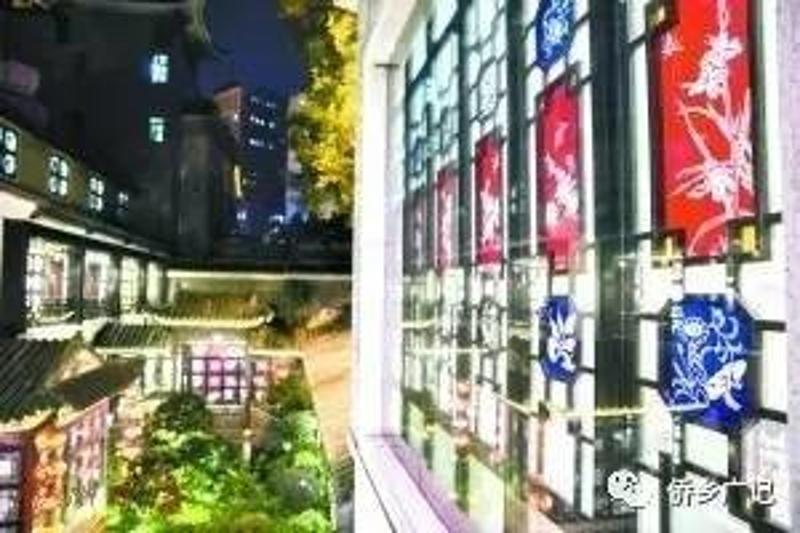

当你在广州酒家、泮溪酒家、南园北园这些百年老店叹早茶时,是否曾留意窗格上那些流光溢彩的图景——蓝色、红色、黄色、绿色的玻璃底子上,刻画着山水、人物、花鸟等中国画画稿,又或者刻画着一些寓意吉祥如意的图案。这就是清末民初最早出现于广州,曾经在西关大屋上焕彩生辉的套色玻璃刻画。

广州大学岭南建筑研究所所长汤国华、广东民间工艺博物馆(陈家祠)馆长黄海妍等专家将一起解密这一中西合璧、唯广州及珠三角地区独有的建筑装饰工艺。

光影迷离曾耀老西关

在上下九路一带长大的汤国华,虽然不住在西关大屋里,但对套色玻璃刻画的光影效果印象深刻。“不同颜色的玻璃会透出不同的光柱,光柱会随着太阳的移动不停走动,看起来斑驳迷离,很美。白天,外面比较亮,要在西关大屋里面看,才能感觉到套色玻璃刻画的美。晚上,屋子里亮起了灯,外面比较黑,套色玻璃窗心的光影落在石板路上,如梦似幻,有霓虹姿色又有文化情调。”

不过,即便到了今天,一些西关古建筑修复要用到套色玻璃,主要仍然依靠进口。

如为泮溪酒家、南园等做过修复工作的邵成村师傅,就多次从德国买回套色玻璃。因为可以在上面进行再创作的套色玻璃,透明度要求非常高,整块玻璃必须看起来很晶莹,颜色也很均匀,且没有小气泡,目前国内挺难做到。

汤国华说,现在用氢氟酸蚀刻的传统工艺几乎失传,改用喷砂蚀刻新工艺,这种产品的图案文字只是无色透明,没有金银光泽,艺术价值降低。

另外,现在也有一些仿古建筑上,会采用一些看起来也是有颜色有图画的玻璃,但有的其实是把颜色画上去以后,放到电炉上“焗”出来的。汤国华表示,这种只能叫做“彩绘玻璃”。还有一些干脆是贴了一层彩纸上去,那就更不能和套色玻璃同日而语了。

材料昂贵终致湮没无闻

据陈家祠馆长黄海妍介绍,套色玻璃蚀刻工艺是1893年由清政府一位姓黄的外交官从美国带到广州来的。他在广州定居后,便用从欧洲进口的套色玻璃做了一批蚀刻工艺品送给朋友,后来又收了一位名叫郭志泉的年轻人为徒,并将套色玻璃刻画工艺传给他。师傅去世后,郭志泉成立了公司,专门从事套色玻璃刻画工艺,又带出了一批徒弟。

由于套色玻璃既能遮阳、隔热,又能起到很好的装饰效果,大受广州市民欢迎,西关大户人家喜欢订做大批套色玻璃刻画装点门窗。到上世纪二三十年代,广州的套色玻璃刻画制作进入鼎盛时期。

然而,随着第二次世界大战的爆发,依赖进口的套色玻璃货源中断,到上世纪40年代末,套色玻璃刻画工艺在广州几乎绝迹。直到1958年,著名园林建筑专家莫伯治把从损毁严重、即将清拆的十三行行商花园如小画舫斋、钟家花园等处找到的一批清末民初套色玻璃刻画,转用到准备恢复经营的泮溪酒家和北园酒家。

此外,上世纪80年代初,广州市红棉雕刻工艺厂曾恢复过套红玻璃刻画制作,但终因进口材料昂贵,工艺技术人员流失,这门岭南地区的“独门绝技”,又长期湮没无闻。

“沧海拾珠”十年 只为接续“绝艺”

虽然套色玻璃刻画工艺有如沧海遗珠,失落多年。但随着大家对传统手工艺品关注热度的提高,一些有心人开始力图重拾这一给岭南建筑锦上添花的独特工艺。其中就有自十年前开始致力于套色玻璃刻画工艺复原研究的吴广标。

吴广标是土生土长的广州人,打小就熟悉套色玻璃刻画,“过去我家在东山区,一些老别墅会用到套色玻璃刻画,我还常到荔枝湾一带走亲戚,西关大屋的套色玻璃刻画就更多了。”

尽管没什么绘画功底,但吴广标清楚,工艺美术跟画画并不完全相同,最重要的还是雕刻技艺。他反复研究前人留下来的套色玻璃刻画精品,不断尝试氢氟酸的配方,还专门跟玉雕师傅学习雕刻技艺。

当然,吴广标不会拒绝辅助性的当代技术,譬如用电脑进行初期设计和打稿,就比过去纯手工勾画大大提高了工作效率。

通过十年的不断努力,目前,吴广标做出来的玻璃套色刻画,无论花鸟、人物作品,都颇为自然生动。

来源|广州日报

文图|江粤军、陈忧子

编辑|黄叙浩

校对|冯志坚

快来抢沙发

快来抢沙发