民国时曾是图书馆,这座端州古八景之一的建筑背后有怎样的故事

这座百年图书馆启蒙了一代新会人,馆藏海量珍贵手稿和善本

江门市新会区商贸繁华的仁寿路步行街旁,隐藏着一栋中西合璧式的民国小洋楼,名为“景堂图书馆”。

△景堂图书馆1922年始建,1925年建成,是一栋西式钢筋混泥土楼房建筑。

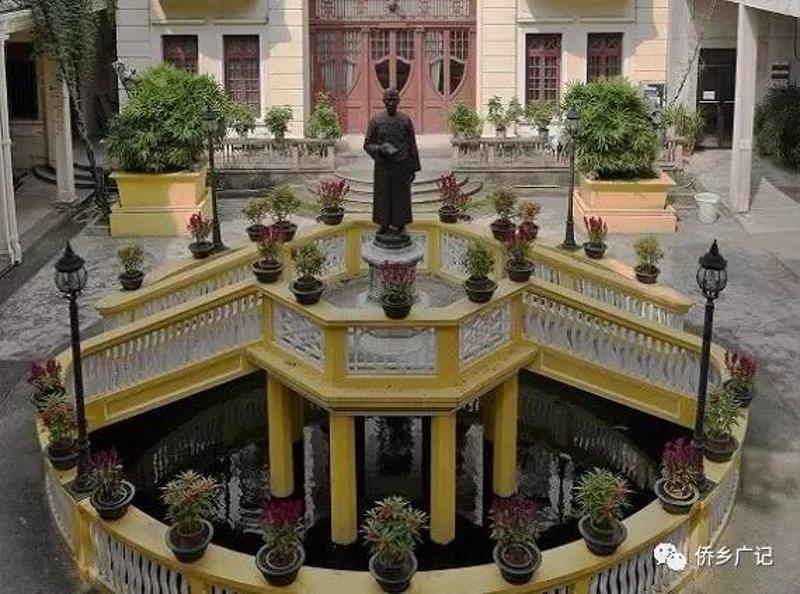

拱门、廊柱、铸铁雕花的阳台护栏以及小桥流水结合得恰到好处,绿树红花掩映下,一座雕像屹立于图书馆大院内,古朴中透着现代,闲适里不乏执著。

△景堂图书馆位于繁华的仁寿路旁,可谓“闹中取静”。

“论影响力,新会走出的梁启超声名在外,但在新会本地,旅港乡贤冯平山在百年前设立的图书馆和学校,则以启蒙之功润泽乡里。”中国华侨历史学会理事、五邑大学广东侨乡文化研究中心副教授梅伟强如是说。

馆藏丰富而珍贵的地方资料

景堂图书馆馆长袁梅梅介绍,与开平市赤坎镇的关族图书馆、司徒氏图书馆不同的是,景堂图书馆虽为冯氏家族创办,但在开放之初就定位为了公共图书馆,后又转变为了公办图书馆,这在五邑侨乡的家族图书馆中是一个非常独特的典型。

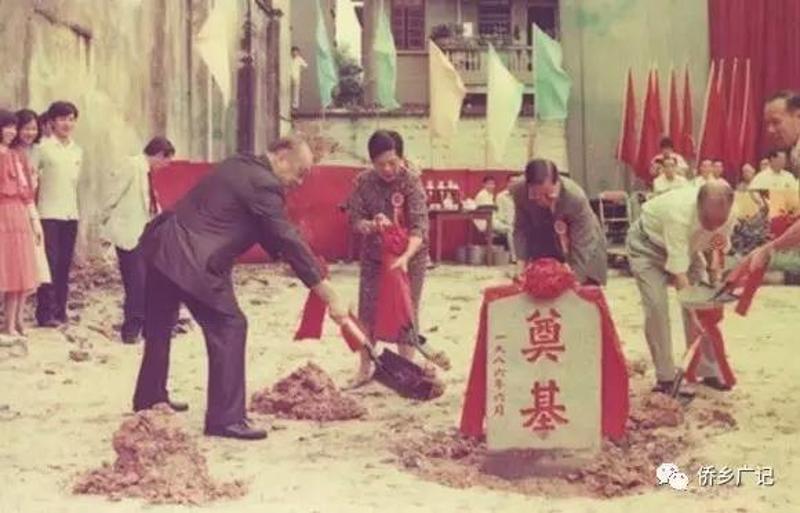

△1986年,冯平山后人冯秉芬、冯秉芹捐资扩建景堂图书馆,新馆于1988年建成。

据悉,新会景堂图书馆由香港爱国同胞冯平山创建于1925年,为纪念其父冯景堂而命名。在兵荒马乱、物质匮乏的年代,景堂图书馆哺育了一代新会人对知识的渴求。到抗日战争前,馆内藏书已达6万册,成为当时颇具地方特色、有相当影响的私立图书馆。1967年,在特殊的历史背景之下,景堂图书馆转变为了公办图书馆,并改名为“新会图书馆”。

1979年,恢复馆名为“景堂图书馆”。同年,冯氏后人冯秉芬受邀返乡,参加景堂图书馆建馆54周年盛典。当看到几经风雨的景堂图书馆面貌如初时,他极其高兴。此后,景堂图书馆数次得到冯氏家族的捐助,包括获捐多媒体阅览室、对馆舍进行翻新改造等。

△景堂图书馆是五邑侨乡历史的一个重要见证。

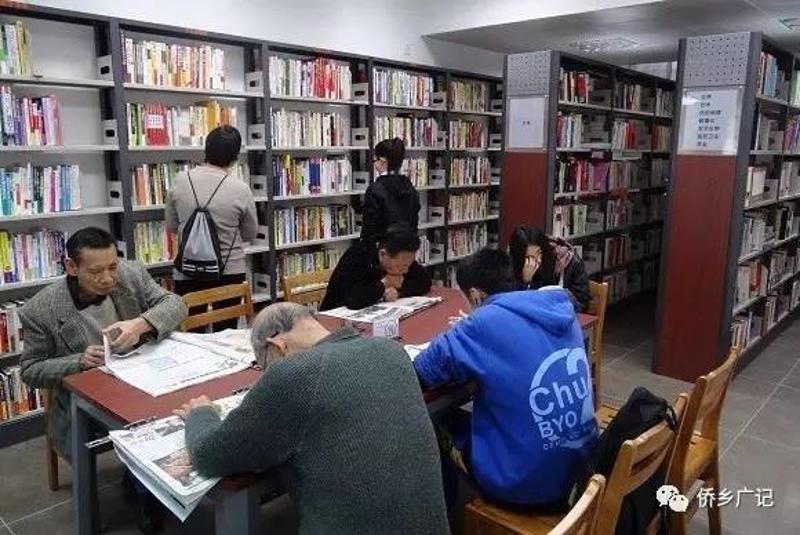

目前,景堂图书馆藏书超过40万册,多次被评为中国国家一级图书馆,已经成为了新会的一张文化名片。

景堂图书馆最有价值的馆藏,要数那些地方文献,馆内陈白沙、梁启超、陈垣等新会籍的名人的著作和研究他们的资料之齐备,是其他图书馆所不及的,其中不乏珍贵的手稿和善本。慕名而来的读者中,有查家谱寻根的,找华侨足迹的,也有研究某个学术命题的。记者采访时,袁梅梅的办公室刚好就有热心读者送来的旧族谱等待复制存档。

图书“云平台”带来发展新机

△景堂图书馆花园里放置了一尊冯景堂纪念铜像。

“我们一直有意保留图书馆的华侨特色,如在图书馆花园里放置冯景堂纪念铜像,在官网首页设置了‘冯景堂家族’专栏等,使得图书馆的华侨文化特征在近一个世纪里不间断地得到传承。”袁梅梅指出,在景堂图书馆转变为公办后,考虑到冯氏家族所做的贡献,保留了图书馆的原貌和文化特征,并在此基础上加大了各方面的建设。

在袁梅梅看来,景堂图书馆如今的兴盛,除了冯氏家族前后90多年几代人的支持之外,另一个重要原因就是它在政府的扶持下走上了公益性发展的道路,能够在吸取五邑经济、文化资源的同时反哺侨乡的发展。近年来,景堂图书馆的公益性服务不断推进,除了免费举办“都市论坛”,通过名家现场讲座,还定期举办“新会大众讲坛本土文化系列”等活动。

△目前,景堂图书馆各种厅室设置比较完善,除了多个阅览室和书库之外,还有各类展览厅、报告厅、少儿室等。

“一个图书馆单靠家族的捐助,是很难维持的。”袁梅梅称,冯氏家族对图书馆的帮助和关心一直没有间断,而在政府的扶持下,景堂图书馆不再单纯地依靠华侨捐助,经费来源有了保障,这使得图书馆很多硬件设施得以更新。

当前,江门市正大力推进五邑联合图书馆项目,以各级公共图书馆(室)和高校图书馆为主体,各行业各系统图书馆加盟,打造统一运作、覆盖城乡、整体协调的“联合体”,五邑大学图书馆、新会景堂图书馆等27家图书馆加入其中。在此基础上,搭建了统一的“文化江门云”特色应用平台,各成员馆通过“云平台”开展业务。

“未来,景堂图书馆的读者如果需要一本外地图书馆的藏书,点击云平台上的‘借阅’按钮,即可生成一条数据。之后,所需图书将被寄送至景堂图书馆,读者即可按正常流程借阅,相关物流费用由政府买单。”江门市文广新局副局长柳超球指出,“云平台”将打破体制和技术障碍,提高各成员馆的服务水平,这为包括景堂图书馆在内的五邑侨乡家族图书馆的发展带来了新的契机。

来源|南方日报记者 龚春辉

编辑|龚春辉 实习生 吉微

校对|冯志坚

快来抢沙发

快来抢沙发

118bde53-96a8-447f-b720-9b38aa639b98.jpg)