看看美国、日本、欧洲的中产,十年后我们更像谁

深圳财经生活频道 2016-10-30 22:34

巴黎歌剧院旁

最著名的购物中心Lafayette

被中国亲切而仰视地译为老佛爷

60年代在老佛爷逛街

最多的是美国人

70、80年代是日本人

90年代是香港和韩国人

2000年以后是俄罗斯人

最近这十年最多的就是中国大陆人

老佛爷商场里面孔的变换

就是全球消费主力变化的

非常生动的流线图

这些新面孔的中国中产

每年赚多少钱?

喜欢把钱花在哪里?

又如何看待贵上天的名牌和奢侈品?

中国

在中国中产的年收入标准

在9万-36万之间

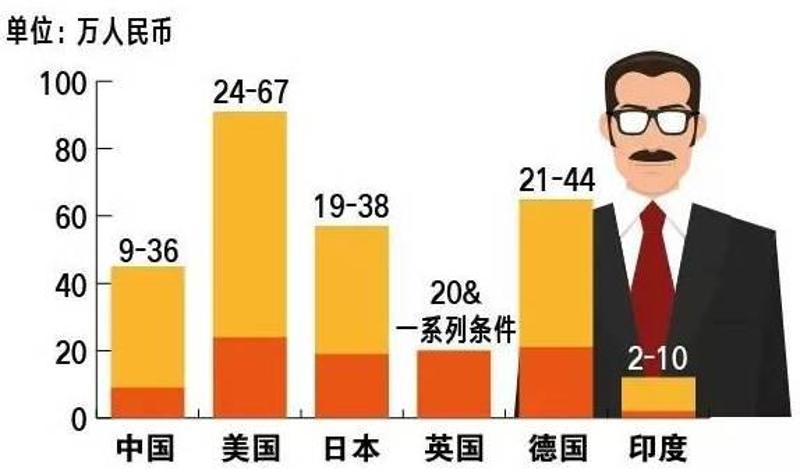

*各国中产收入区间图

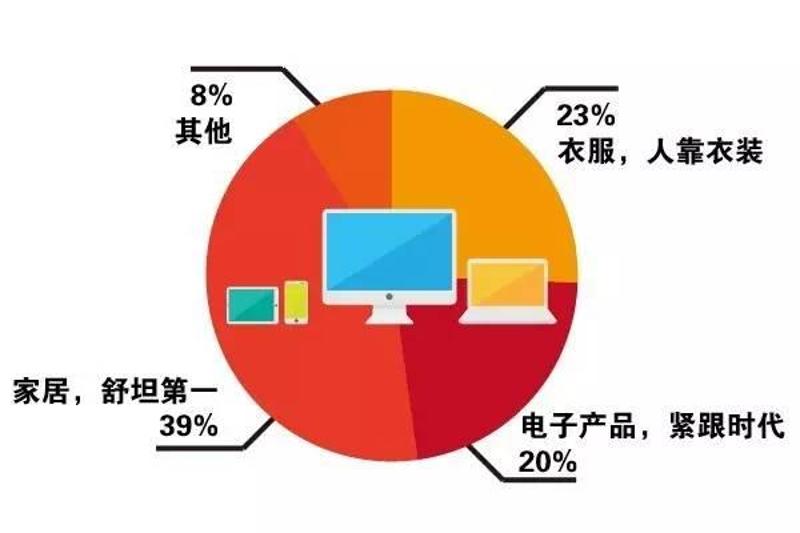

除了房子是最大的投资外

他们注重自己的生活品质

把钱用在——

买10块钱一只的有机西红柿

办星巴克黑卡,看kindle和纸质书

一年至少出国游一次

花本钱学习和购买中产新标配——

手串、红木、国学和仁波切

最爱买的名牌品类是家电、电子产品和衣服

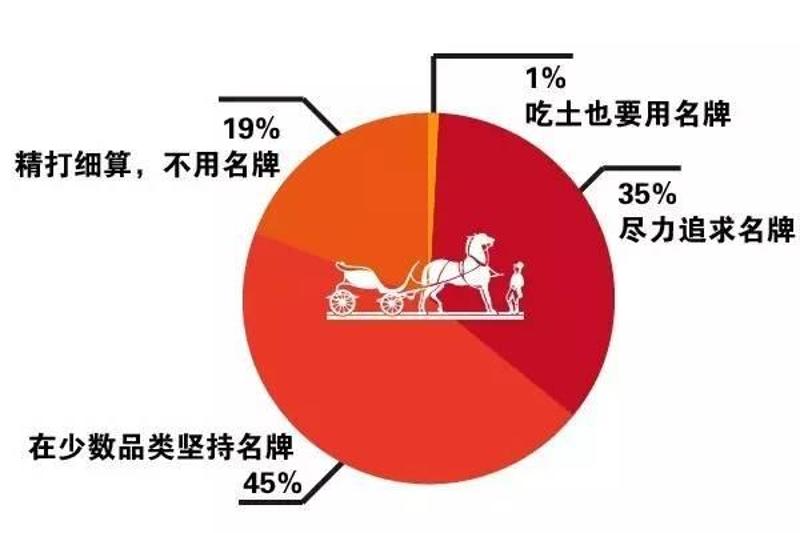

有10%的人天天扫描别人用什么牌子

54%的人愿意为品牌溢价买单

购买名牌的能力和决心

比欧洲和美国的消费者大很多

但喜欢品牌背后的价值观

胜于它们的大logo

那么

美国、日本、英国、德国、印度的中产

收入别人是多少?

都是哪些人?

把钱用在哪里?

如何看待奢侈品?

十年后的中国会更像哪个国家?

会过得更舒心还是更焦虑?

听小巴慢慢说来

美国

至少本科学历

年收入10万美元以上

(合约67万人民币)

下层中产主要是手工艺者

年收入3.5万美元以上

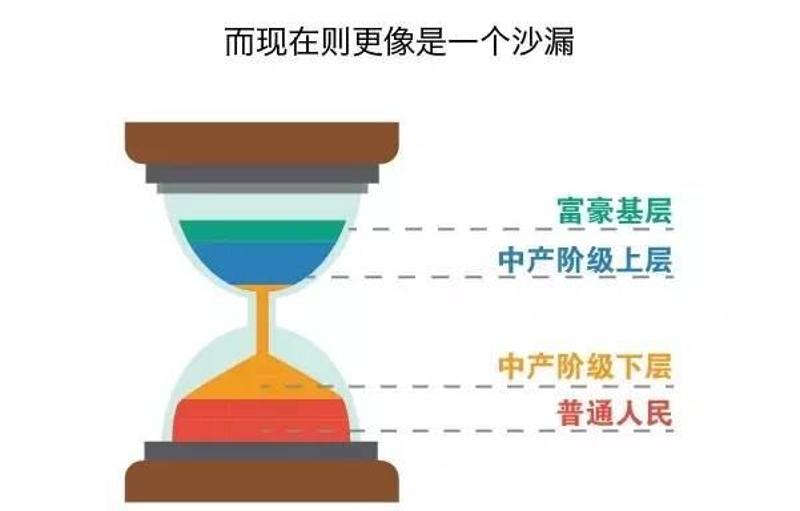

现在经济增长的收益

更多流向了中产阶级的上层

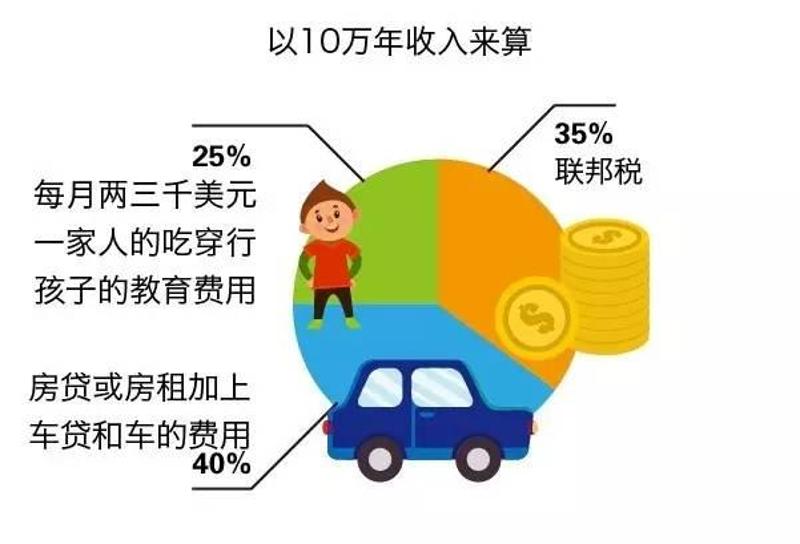

其实10万的收入不低

但消费同样高

所以月光族和负债族屡见不鲜

许多赚了大钱的人纷纷离开原本的社区

搬到新兴富人区

而下层中产人士不得不搬离

另择廉价居所

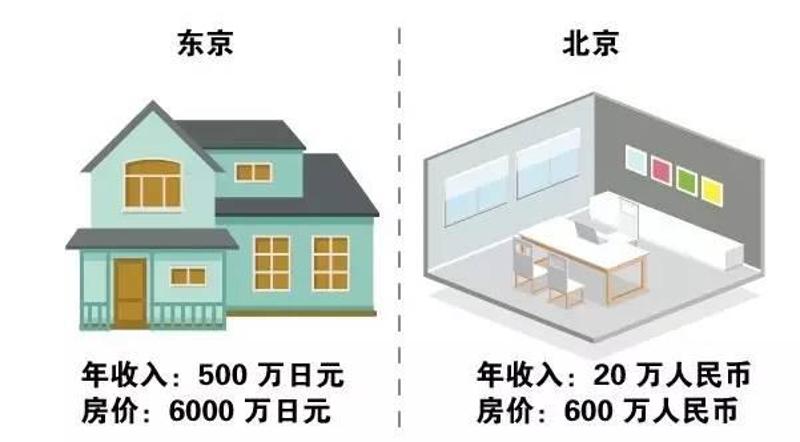

日本

日本中产阶层的年收入

在300万—600万日元之间

(约合19万—38万人民币)

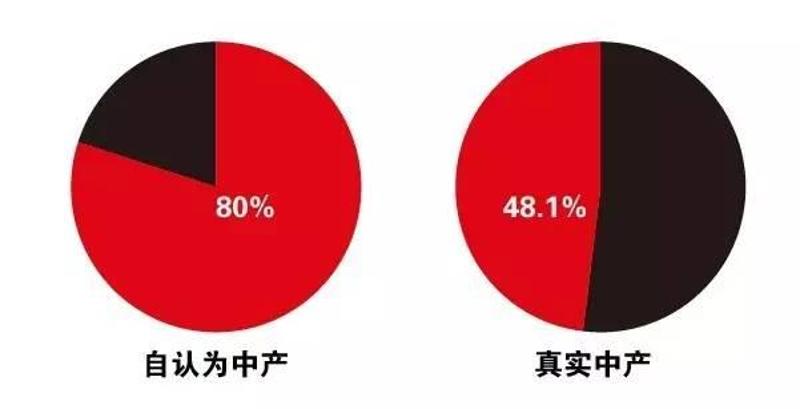

根据这个数据

中产阶层占总人口的48.1%

但依旧有80%的日本人认定自己是中产

大多数日本人

对自己的经济状况感到“底气十足”

只是他们的花钱方式都发生了变化

更多节省了“娱乐费”和“吃喝穿戴费”

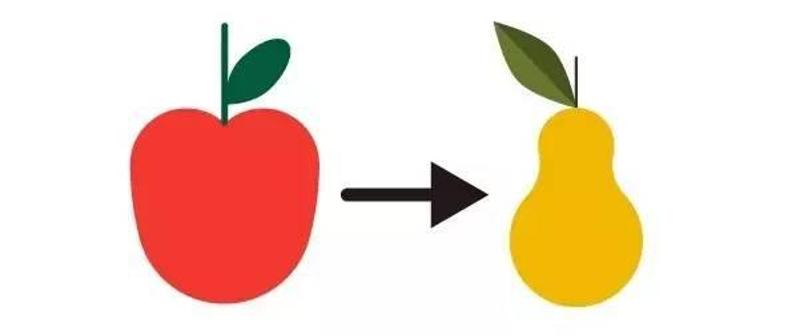

日本社会原本更像一个苹果

基本上大家都是中产阶层

没有太大的区别

但在过去的40多年间

经济由停滞至衰退

人口结构也正在由“苹果”

变成“鸭梨”

在日本,通常只有丈夫一人工作

都加班至很晚

妻子生完两三个孩子后

做起专职家庭主妇

丈夫把钱交给她

安排好一切用度和饮食起居

近年来,经济不景气

丈夫工资缩水

越来越多的妻子

也打打零工补贴家用

一户建的房子除了房价还有土地价格

非市中心100平方左右的小独栋

总价在6000万日元左右

(相当于400万人民币左右)

相对于年收入来讲

压力比中国一线城市小一些

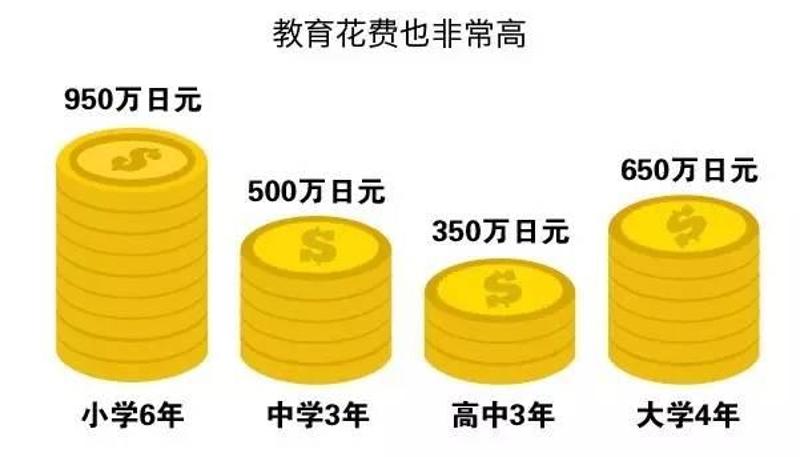

在过去的10年间

日本大学生的平均零花钱

也从每月9万日元降低到了6万日元

教育投资已经把日本的很多家庭

都逼成了慢性“困难户”

在日本,年纪稍大的中产

精打细算,逛着廉价超市

几乎不购买奢侈品

本该引领消费市场的日本年轻人

如今却集体失去了购物兴趣

不再追求房、车、名牌

他们是日媒口中的“低燃料”人群

以及“草食消费者”

这结果不仅仅因为价值观

也是因为经济条件下降

其他地方省下的钱

他们更愿意花作“兴趣费”和“交际费”

收集动漫模型

和朋友频繁聚会

建立自己的小圈子

德国

如果一个德国人的工资水平

在全国平均工资的70%到150%之间

(月收入在2400到5000欧元之间

合约21万—44万人民币)

那就是中产

因为德国是以匠人精神著称的国家

几乎行行可以出状元

所以中产阶层的构成十分复杂

并没有明确的职业界限

德国中产阶层大多不追求名牌消费

却格外看重生活品质

他们基本不买顶级国际品牌服饰

但也看不上低档商品

他们有自己的选择标准——

款式一定要入时

做工一定要精细

要说他们最愿意花钱买奢侈品的

是为了居住环境

几乎没有中产愿意去宜家将就

而家居中,最愿意花钱的是床

他们认为床是每晚伴随自己的必需品

而床垫更是重中之重

不仅一定要买很贵的品牌

而且三四年一定要换

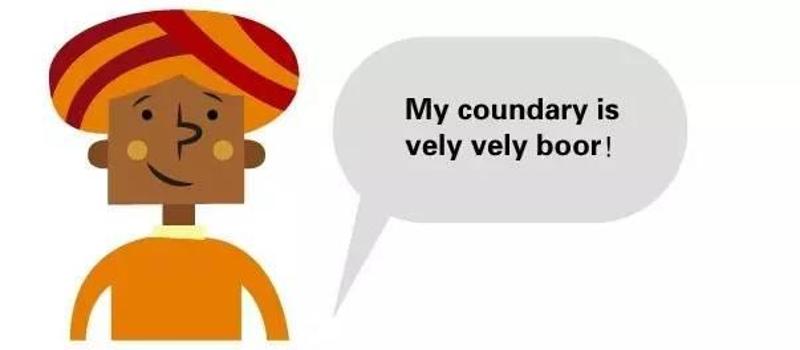

印度

在印度,中产阶层收入比其他国家低很多

家庭年收入在20万—100万卢比

(约合2万—10万元人民币)

且会英文的

就是中产

印度中产阶层来源广泛

既有在大城市依靠房屋买卖

和租金赚取收益的本地人

(得益于印度的高房价)

也有外地来打拼的年轻人

这些年轻人一般都在大公司就职

最常见的职业

是金融从业者和IT工程师

中产阶级怎样才能保持优质的生活,不走向“中惨”呢?良好的资产配置方案必不可少。