广东美丽乡村行|岭南乡村如何留住乡愁?

记者 宋超

2016-10-27 09:49

记者 宋超

2016-10-27 09:49

如何留下记得住的乡愁?独具特色的岭南文化,被给予了很高的期望。

古村落保护是长期性、系统性工程,目前我省古村落活化升级工作还在“摸着石头过河”。古村落如何散发出千年古韵?目前各地的古村活化之路要有什么样的理念?如何避免造成同质化的“千村一面”?

置身古村之间,佛山的一些探索值得关注。从2014年11月开始,佛山开展百村升级行动,明确提出用两年时间完成30个特色古村落的活化升级工作,目前首批13个古村落活化升级项目已于2015年底完成,第二批17个古村落正在有序推进。

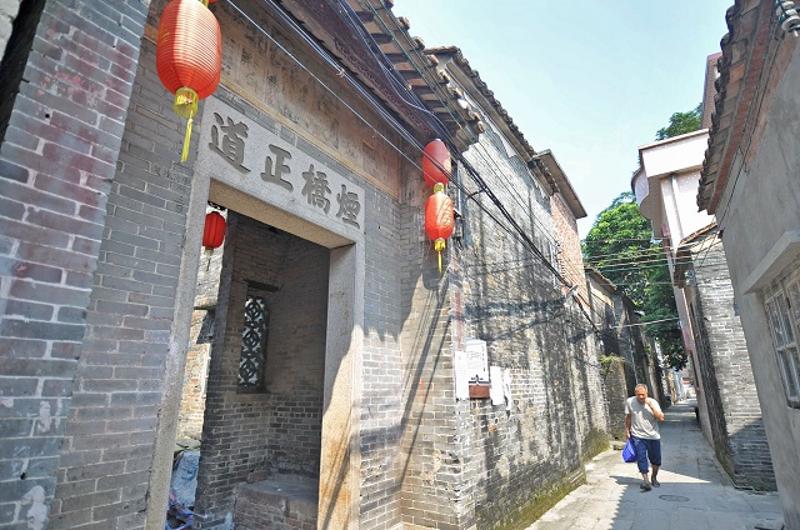

静静流淌的村前河涌,独木成林的大榕树,保存完好的古建筑群,让佛山市南海区九江镇烟桥村散发出独特韵味。从河涌上的百年木桥上摇晃着步入古村,“烟桥”的独特魅力便如国画般缓缓展开。

如何应对城乡开发冲击?

烟波小桥守护古村乡韵

漫步青石深巷,满目皆是古屋老树,随处可见宗祠牌坊,庭院深深。“村内的环境比活化前好多了,现在不仅河涌、池塘变清了,村道也复绿了。村口修建了停车场和公交车站,让游客过来游玩也方便多了。”烟桥村70多岁的老村长何忠鹰说。

烟桥村自明代正统年间建村,至今已有约600年历史,因布局如一展翅飞燕,旧称燕桥村。古村四面环水,进村出村离不开桥,村口长木桥原名“燕桥”,每逢清晨日暮,水汽蒸腾,云烟雾绕,又有“烟桥”之称,久而久之,村子亦改名为“烟桥村”。

然而, 随着珠三角地区城乡开发的加速,“烟桥”走过一段徒有虚名的时期。上世纪90年代,一些人家陆续将自家百年老屋拆掉重建或部分改建为砖混房,由于木桥不便通车,村民一致同意将木桥改建为钢筋水泥结构的公路桥。即便如此,其时由于古村规划严整,肌理尚存,仍保存大量清代古建筑群;村外河涌交错,小桥流水绿树成荫,仍呈现出典型岭南水乡风貌。而村中古迹甚多,其中不乏市级文物保护单位,在城市化进程中,古村落如何保护,这个问题迫在眉睫。

“城市发展和古村保护不是对立的关系,而应探索两者如何共生发展。”佛山市市委宣传部副部长、市文明办主任甘绮霞说,近年来,佛山市大力推进城市升级,城市面貌焕然一新,在顺利完成城市升级三年行动计划的基础上,提出城市升级向乡村延伸的发展思路。

承载乡愁的烟桥村自此迎来转机。从2012年起,烟桥村启动古村保护规划和活化升级,聘请专业机构编制古村保护规划,进行村居环境升级改造,开展古村旅游开发商业策划,推进村内古建筑群修缮保护。当年6月,烟桥村还被列为广东省第三批历史文化名村。

2013年,为保护好百年古村的文化底蕴,有人提出要重修当年的木桥。何忠鹰说,村民听到这个消息很高兴,都自发地把散落的旧木桥的木板重新收集回来建桥,当年9月就在旧址上重建了木桥。如今,前来寻找孩童记忆的人,终于可以重温旧梦,而新一代的年轻人也可以一览旧桥的风采。

古木桥的重修如同划亮古村活化的信号弹。村民无序修建新房得到了遏制,不少村民开始有意识地按“修旧如旧”的原则维修已破败的老房子。2014年底,烟桥村入选广东省第一批传统古村落的名单。从2015年开始,烟桥村全面启动活化升级工程,建设烟桥古牌坊、村史馆、图书馆、乡贤馆等,古化装饰烟桥正道和修缮兰桂坊,组织编写出版《烟桥史话》,修建古村旅游文化设施,举办龙舟赛等一系列活化升级项目。

如何守住岭南水乡文化?

激发群众高度地文化自觉

在佛山,如烟桥村一样的古村有很多。为更好地保护和发展这些古村落,2014年11月,佛山市出台百村升级行动计划建设方案,明确提出利用两年时间完成30个特色古村落的活化升级工作。同时出台《佛山市首批特色古村落一村一品活化升级策划指引》,旨在打造各村特色文化品牌,提炼古村的文化符号,避免同质化的“千村一面”。

位于南海区西樵镇的松塘村,与烟桥村一样入选活化升级名单。松塘村至今已有800年历史,2010年12月成为国家级的历史文化名村。因其数百年来科甲蝉联、儒绅显赫,而被誉为南国“翰林村”。

今年国庆期间,为期三日的翰林文化节在松塘村举办,这是松塘村举办的第四届松塘翰林文化节。10月3日上午9时许,乐声奏鸣,36名身着汉服的孩童在村里跳起了古代六佾舞,拉开孔子诞辰2567周年纪念活动序幕。居民和游客一起参拜儒家大师孔子,登上国学文化翰林门,听榕树底下国学讲堂,穿梭在古街小巷,感受岭南水乡的静谧美。

50多岁的区子广是该村最资深的一名文化志愿者,他总结说,松塘古村活化成绩的取得离不开村民的自觉参与和热情支持,2009年他们村对松塘村历史文化的保护,进行了一次全村性的公投,结果全村村民签名赞成,这为松塘村的保护奠定了坚实的群众基础。

从2010年起,村民自发捐资200多万元,成立“翰林文化基金”,重修孔圣庙,建翰林门、翰林广场,搜集编辑村史,申请非物质文化遗产项目,并恢复文诞武诞拜神舞狮等各种民俗活动;2011年4月,村民们还自发制定并全体表决通过了《松塘历史文化保护的村规民约》,要求村内的有证土地、祠堂、民居等项目的改造,应当保持岭南古村的建筑风格。

区子广说,时间一长,古村的文化传统也自然融入到村民的日常生活中,村民自觉地按照历代先贤的榜样行事为人,例如对祖先的敬重,对后辈教育无私投入,为村庄建设捐钱出力,对邻里关系和谐维系和追求等。

文明是古村魂。如今,当地村民也早把松塘村的文化关键词概括为“翰林古村”,并积极主动寻找各种资源延续、传承,甚至再造村落的这一传统。有来此参观的专家和学者概括松塘村古村活化达到了“高度的地方文化自觉”,认为在剧烈的乡村都市文化变迁中,松塘村开始了重新认识传统及创新地方文化传统的进程。

文化古村如何维系运营发展?

整合区域旅游资源吸引人气

在刚过不久的国庆黄金周,顺德水乡民俗文化节连续第二年在杏坛镇逢简村(以下称“逢简水乡”)上演,期间龙狮表演及巡游、非遗民俗文化展演、五人龙舟赛、民俗文化巡游等多项活动为游客奉上了一场精彩的文化盛宴。

七天国庆假期,逢简水乡吸引了超过20万游客前来游览。2015年,逢简水乡共接待旅客超过80万人次,比2011年30万人次增长了2.6倍。而今年仅上半年,其接待游客数量已经超过去年全年。近年来,逢简水乡在珠三角的知名度不断提升,成为短途游客的新宠。

逢简水乡四面环水,全村河涌总长度达28千米,是典型的小桥流水人家。村内文物古迹遍布,古桥、古庙宇、古祠堂、古屋、古树众多,是典型的岭南水乡,素有“顺德周庄”之称。从2014年起,逢简水乡先后获得“中国最美村镇典范奖”“广东省旅游名村”“中国乡村旅游模范村”,国家AAA级旅游景区等称号。

而这一幅“小桥流水人家”的古村画卷,在古村升级活化中也面临着难题。

逢简水乡相关负责人表示,水乡随着旅游发展,节假日游客井喷,传统的村级管理模式应付不了剧增的游客需求,同时由于硬件服务设施也难以满足日益增加的游客量需求,面临游客停留时间短、消费少、过度集中在周末和节假日、留不住“过夜客”等问题。

杏坛镇宣体办旅游科科长陈杰谊介绍,近年来逢简水乡不断加快景区配套设施建设和增强游客逗留点开发力度,以期留住游客匆匆的脚步。今年6月,水乡引入专业旅游公司来运营,由旅游公司进行统筹规划、管理逢简水乡发展,整合资源进行提升和包装推广等旅游发展方面的工作。为解决逢简水乡半天游的问题,杏坛镇也正着力开发周边村落的旅游资源,实现连片发展,以解决游客到杏坛旅游只能玩半天的情况。

单一零星的古村旅游难以深入吸引游客,难以自我生存运营和发展,这是大部分古村都会面临的问题。为此,佛山市确定了活化升级应遵循与区域旅游资源整合的原则,要求古村落必须与周边的旅游资源整合统筹策划,找准古村落的特点特色,对有条件的古村落自然特色景点、农业生态产业园、乡村农家乐等,建立联合营销、利益共享机制,以延长游客停留天数。

今年8月,佛山市旅游局与各区旅游局联合举办“探寻古村落 领略佛山味”古村游,首次推出8条古村落特色线路,以佛山旅游基础条件较为成熟的松塘村、烟桥村、逢简水乡等8个传统古村落为重点,整合周边优质旅游资源,打造特色旅游线路,力图打响佛山古村落旅游品牌。

官员和专家怎么说?

【佛山市市委宣传部副部长、市文明办主任甘绮霞】

活化古村落不需刻意打造

佛山拥有一大批岭南特色鲜明、历史文化厚重、民俗活动丰富的古村落,是佛山人记住乡愁的依托。我们遵循活化升级与创新发展并重的原则。只有守住了古村落、古民居和古风貌实体空间的“筋骨肉”,才能传承乡村文化灵动飞舞的“精气神”。活化升级首先要将文化遗产保存在所属村落的固有风貌环境中,融合创新发展的思路,在保护与利用之间找到最佳契合点。

要避免建设性破坏,因为古村落本身就是一种天然的旅游资源,不需刻意打造现代的高端大气上档次,破坏村子的固有韵味和格局。市民和游客需要的旅游休闲体验,永远是差异化的自然景观和生活方式,尤其是在我们珠三角都市区。发展旅游并不是活化升级的唯一必然路径,活化后的古村落必须有人继续延续居住才不会空壳化,在古村“大生态”的保护上,既包括了修缮房屋、恢复风貌,也包括了复原农耕文化、还原乡俗生活。

佛山主要探索构建“差异化、大格局、可持续发展”的古村落活化“佛山模式”。首先实施“一村一品”,推动古村落差异化活化升级,凸显各村的鲜明个性,避免同质化的“千村一面”。然后,坚持以点带面,构建古村落活化升级大格局,一改过去“村村有一点、村村一点点”的做法,由原来单个古村的活化转变成连片古村落群整体统筹、整合资源的活化,从点到线,由线到面,实现由古村落“盆景”到古村落群“风景”的转变。

【广州市城市规划勘测设计研究院副总工程师、规划研究中心主任王建军】

古村活化要“近者悦,远者来”

佛山古村活化形成了市、区、镇、村四级联动的良性模式,同时推动30个特色古村落进行整体打包,打造佛山品牌形成合力,能更好推动古村落的保护和发展。在总的原则上,古村活化遵循了“修旧如旧”的原则,同时也有新旧的融合。古村活化不应有僵硬的发展方式和目标,省内其他地市要充分考虑当地产业发展和需求。

当前,古村活化工作的关键,还主要由各级政府在推动引导,大部分古村进行活化的自身动力不足。古村保护全由政府出资不可能,也不具有可持续性。政府应提高古村落的人居环境,增强村民的幸福指数和文化自信,从而调动当地村民保护古村的积极性。出台鼓励民间资本进入的政策,充分调动企业、乡贤及其他社会力量各级参与。事实上,这些百年古村落和文化艺术都很精美,通过开发利用能带来不菲的经济效益,吸引民间资金参与抢救修缮大有可为。总之,古村活化要尽量做到“近者悦,远者来”。

【佛山市城市规划勘测设计研究院院长助理李汉飞】

要促使更广域的村落改善升级

与其它地市进行古村活化不同,佛山将古村落活化纳入城市升级,保障了实施力度。从各村已编制的规划来看,基本避免了常规那种僵硬和标准化的规划手段,多能立足各村实际体现特色。

当然,由于部分古建民居产权复杂及村民利益主体多元,自建房的风格把控困难,对古建筑修复及总体风格维护造成一定破坏。部分古村的后期绿化环境建设过于现代与古建筑风貌不协调。另外,政府和社会的关注点多为具有历史文化价值的较典型的古村落,忽略了大量传统村落与普通乡村之间那些城市边缘区的非典型村庄的整治提升,应考虑如何以点带面,促使更广域的村落改善升级,提升城乡人居环境。

【记者】宋超 发自佛山

【统筹】陈枫 汤凯锋 李书龙