这位百岁老人,研发了全球首个男性避孕药,他是古井三院士之一

1917年11月10日,新会古井镇竹湾乡的一个农民家庭,诞下了一个男孩,取名薛社普。因家境穷苦,9岁那年,薛社普还没开始念书,母亲就因操劳过度离开了人世。

这个命运多舛的男孩,在后来的求学路上,十分刻苦,小学六年全部第一,然后考上了广东省著名中学——广雅中学。

再到后来,战火纷飞中他攻读大学,公费留学,学成后怀抱“科学救国”毅然回国,成为我国细胞生物与生殖生物学学科创始人之一。

新会古井镇出了3位院士,薛社普是其中之一。2017年3月10日,他在北京病逝,享年100岁。同年10月,薛社普两位女儿回到新会,将院士的文献实物捐给家乡开展爱国爱乡和科普教育。

在古井寻根时,女儿们触摸到父亲住过的祖屋,凭记忆找到幼时曾挑过水的水井。漫漫人生路,起点在这里,百岁院士终于魂归故里。

思想富足,生活简朴

2011年4月,位于北京的新会会馆面临拆迁,在京的新会籍人士纷纷表达关注,薛社普院士就是其中一位。因此机缘,本报记者与薛社普面对面,听他讲述与家乡的点滴。

出生在新会古井的薛社普,在北京生活了整整半个世纪。在江门驻京办工作人员带领下,记者穿过繁华喧闹的东单,拐进协和医院的一个院落,赫然看见一座红色的旧式楼房,薛社普院士就住在二层。

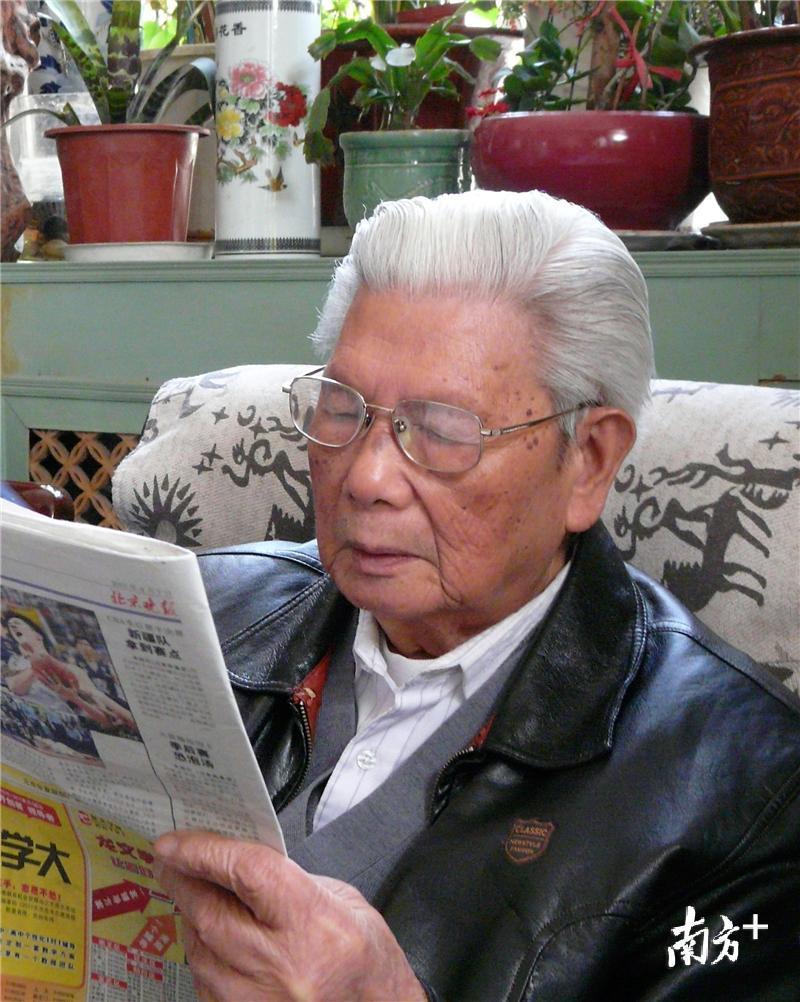

拜访过薛社普院士住所的人,无不惊诧于他思想的富足与生活的简朴之间的强烈反差。

他的住所鲜有装饰,随意拼凑的家具、简陋的陈设,让拜访者产生时光回溯的恍惚感,满屋的书籍又时刻提醒着主人精神境界的无上追求。

书房内的桌上,刚刚完成的是家乡古井新会第四中学新校区的校名题字(经记者与校方核实,新会四中新校区最终采用了梁思礼的题字)。

对于薛老来说,家乡一直是牵挂。那天早上,薛老坐在沙发上,拿起有新会会馆相关报道的报纸仔细阅读,当获悉政府部门已经澄清保留此处时,才舒了一口气。

与吴冷西同窗,成为广雅杰出校友

“因为穷,跟别的同学比好像是矮一截,我就怀着一种改变现状的心情在念书,小学6年我一直是全班第一名,穷苦激发了自己从小要努力。”薛社普的父亲由于生活所迫,和乡里的其他男丁一样,随祖父、伯父去了加拿大做杂工,母亲则领着薛社普三兄弟相依为命。

9岁时,母亲去世,薛社普寄养在二姑家里。二姑出钱安排,让他去离家六七里的文楼乡读书。

值得一提的是,比薛社普年幼两岁的文楼乡吴冷西,同样在村里的私塾上学。2人先后以优异的成绩考入广雅中学。若干年后,薛社普在科学道路上不断攀登高峰,成为这所知名学府日后培育出的7位院士之一。

吴冷西则投身革命,也担任了新华社社长、人民日报总编辑、广东省委书记等职。他们都成了古井镇的骄傲,广雅中学的杰出校友。

广雅中学求学期间,正值抗日战争爆发,薛社普亲眼目睹日本帝国主义对国家的欺凌,深切感受到了国家落后、被动挨打带来的耻辱和痛苦。

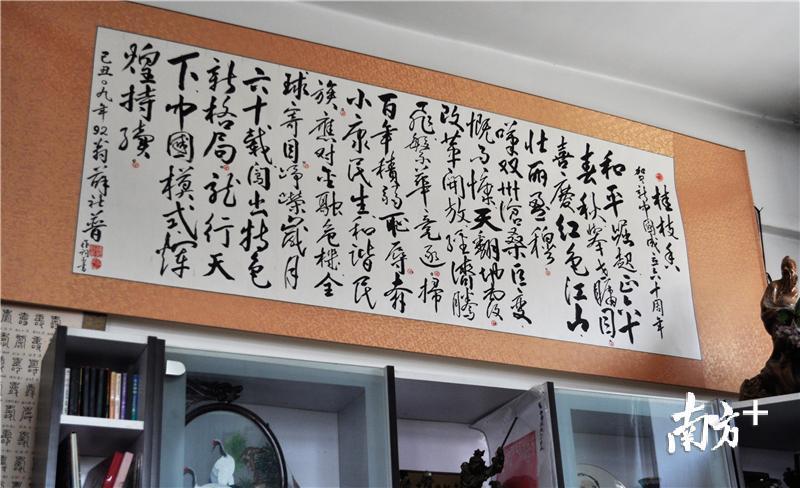

现实的种种激起了少年薛社普的爱国情怀,薛老谈到,“六年的广雅生活,使我受到严格的科学文化、德、智、体教育和爱国主义熏陶,结识了不少胸怀国家兴亡,匹夫有责的挚友。”这为他后来在个人发展道路中的选择埋下了伏笔。

战乱中赴美,师从神经发生学之父

1937年内战爆发,1938年薛社普考取了因战乱迁至重庆的南京中央大学。时局动荡,兵荒马乱,为绕开战场,他只能走海路去上学。

20岁的薛社普先到香港,舅父母出钱给他作路费,他一个人坐船到海南安南,转到越南河内,在进入云南蒙自,经昆明、到贵州安顺,再到四川贵阳,最终到达重庆,整整用了1个多月时间。

1946年,薛社普通过了公费留学考试,成为当时生物学系里唯一通过的学生。经历一年多的艰辛筹集路费,他终于来到美国,辗转到“神经发生学之父”维克多·汉布格(Viktor Hamburger)门下,开始了他颇有兴趣的实验胚胎研究。

薛社普留美求学后,1951年初,怀抱“科学救国”毅然回国。

回国后,薛社普大展才华。尤其是上世纪70年代至80年代,在我国首创的男性节育药棉酚等的研究中,薛社普带领课题组乃至全国协作组,完成了近万例(有统计的数据达8806例)基础研究与临床试用。

棉酚是一种从棉籽中提取出来的酚类化合物。如果能够将棉酚制成男性节育药,对中国乃至世界人口控制都会产生深远影响,尤其是其将成为世界上第一个男性避孕药。

薛社普很快掌握了相关知识,研究过程中,薛社普创造性地将放射自显影术应用其中,用14C标记棉酚喂服大白鼠以便观察,创国内外此类研究之先河。

无限接近世界上第一个男性避孕药

经过十余年的努力,薛社普带领的研究团队最终建立了节育药的动物实验模型,起效评估指标和一整套功能与形态定位、定量、定性的检测技术方法,对男性节育药棉酚,以及其后的雷公藤单体等药物的抗生育作用机理进行了开拓性的系统研究。

他们的这项研究在国内发表论文70多篇,出版专著1本,还有临床试用记录8806份,并于1986年和1987年分别获得卫生部及国家计生委的科技进步二等奖,还引起世界卫生组织(WHO)和美国人口委员会的高度关注,薛社普还受到美国人口委员会的邀请,赴美交流。

可以说,棉酚是薛社普70年科研生涯的辉煌一页。进入21世纪后,对棉酚的研究进一步深入,很多专家认为,棉酚作为一种经过近万例临床试用有效的药品,如果其毒副作用能够设法解决,完全有可能成为国际上第一个男用节育药。

香港的一家企业表示有意投资500万元支持此项研究,并首付50万元人民币。薛社普非常高兴,立即制定了新的研究方案。后来,棉酚研究基本成熟,但其起效周期只能缩短至4周,对方觉得时间过长,担心市场前景,无意继续投资。

“希望我活着的时候能够看到棉酚做成一个药。”我国对棉酚的研究已经开展30多年,薛社普院士对此有着割舍不掉的深情,他与计划生育生殖生物学国家重点实验室等一起,为使生殖健康、计划生育、优生优育的基础研究最终纳入到“973”计划,作出了特殊的贡献。刘以训院士写道,薛社普“为我国计划生育和男性生殖生物学的基础性研究奠定了基础”。

“他虽然远在北京,但总会跟我们说家乡的故事”

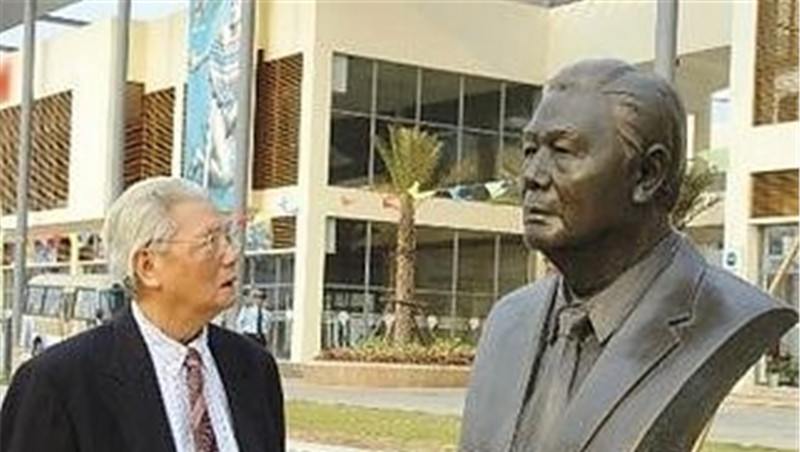

2017年10月26日上午,新会林缉光艺术博物馆举行了薛社普院士文献实物捐赠仪式。

薛社普院士两位女儿薛彦芬女士和薛彦明女士表示,希望通过捐赠,让父亲的文献和藏品回到家乡,激发新会广大青少年以及社会各界人士的科学创新精神。

“在我们心中,我们永远是新会人。”薛彦芬女士是美国纽约州立大学上州医学院妇产科教授,她激动地说:“很高兴能把父亲的文献实物带回家乡,父亲生前一直都非常关注家乡的发展,他虽然远在北京,但总会通过各种渠道了解家乡的情况,跟我们说家乡的故事。”

2017年10月27日上午,薛社普院士两位女儿回到古井竹湾寻根,一行人首先回到父亲到薛社普院士祖屋,大家欢聚在祖屋的院子里畅聊。

说到动情处,薛彦芬女士还回忆起,小时候,她经常去家附近的一处水井挑水,在村干部的带领下,她顺利找到了童年记忆中水井,薛彦芬女士激动地说,就是这儿!

功成名就,根在这里。两位女儿完成了父亲的心愿,百岁院士终于魂归故里。

【记者】杨兴乐

【通讯员】赵学东

扫码进群,与南方日报、南方+记者面对面沟通,第一时间了解江门权威资讯!

快来抢沙发

快来抢沙发