中国近代机械装备制造第一家族,竟出自佛山南海!

他和儿子,为中国第一家机器缫丝厂——继昌隆缫丝厂生产了机器缫丝机,直接推动了中国近代民族资本工业的萌芽;

他的儿子,在广州培养了数千名技术工人,被称为“机器老人”;

他的孙子,设计制造了第一艘由国内民营工厂生产的蒸汽机拖轮“江波号”,打破了当时外国蒸汽机拖轮垄断珠江航运业的局面,被载入广州造船史册;

他的后人,多为机械制造高手,在广州、顺德多地创办机器厂,其中他的侄孙制造出国内第一台柴油机。

这个堪称广东乃至中国近代机械装备制造业的第一家族,就是从佛山市南海区丹灶镇走出的陈澹浦及其后人和徒弟。

父子联手研制中国第一台机器缫丝机

时光回转到清道光十六年(即1872年)。越南华侨富商陈启沅回国考察后,决定对丝织业“人工缫丝”进行改进,在家乡南海简村创办继昌隆缫丝厂。他计划以船用蒸汽机为动力,自己设计了缫丝机的图纸,但是找谁制造呢?他打探到了广州一家名为“陈联泰号”的机器作坊口碑不错,于是就找了过去。

“陈联泰号”由他的南海老乡陈澹浦所创立。陈澹浦生于1815年,丹灶镇良登村村尾坊人,自小对机器很有兴趣,青年时曾在西樵兴办机器手工作坊制作铜纽扣出售,取得一定的成绩。

随后,陈澹浦迁到广州十三行豆栏上街,开办“陈联泰号”机器作坊,继续制作铜纽扣、缝衣针等小五金,并增设了各式机械维修业务。那时停泊在广州的外轮不少,总要维修保养机械,陈澹浦大胆地将各类生意承揽过来,安装蒸汽机、加工各式零件。“陈联泰号”因此在广州小有名气。

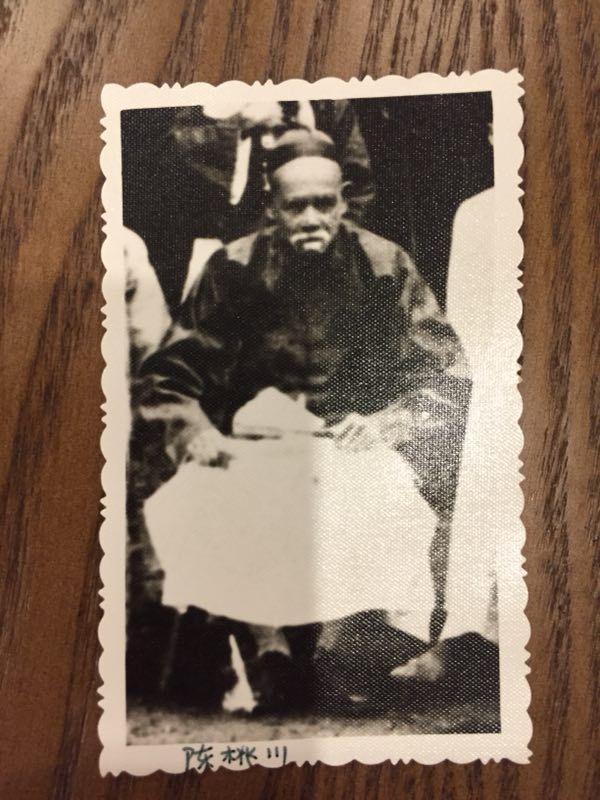

相比以前制作小五金、维修机器,这次制造一台机器,对陈澹浦而言是一个大工程。幸好此时,陈澹浦的第二子陈濂川、第六子陈桃川都是技术好手。

据相关资料记载显示,父子仨对着图纸研究了三天,最终才决定承接制造机器缫丝机。陈澹浦父子三人,经过一年多的摸索改进,最终在1874年研制出中国第一台机器缫丝机,中国第一家机器缫丝厂——继昌隆缫丝厂得以正式投产。

当时中国生丝在国际上的竞争力正处于日渐式微的阶段,陈澹浦父子创造了国内第一台机器缫丝机后,国内沿用了数千年的手工缫丝逐步被机器缫丝取代,使“厂丝”的竞争力远高于“土丝”,从而大大促进了十九世纪后半期至二十世纪初国内种桑养蚕业、机器缫丝业和生丝贸易业的持续发展。

随着陈启沅的继昌隆缫丝厂投产,厂丝逐渐走向内销、出口。可以说,制造了机器缫丝机的陈澹浦父子立下了奇功。因此,继昌隆缫丝厂即使发展壮大后,陈启沅仍然继续将机器缫丝机制作安装工序交给“陈联泰号”负责。由此,“陈联泰号”在广州一时名声大振。

开创民营工厂生产蒸汽机拖轮先河

1876年,陈澹浦病逝。据广州文史馆的相关资料记载,其子陈濂川、陈桃川把“陈联泰号”的作坊迁到广州十八甫(今广州荔湾区西关),从香港购进洋式车床、刨床、钻床,“陈联泰号”从手工作坊升级为机器厂,主要产品是缫丝机等机械设备。

当时珠江三角洲一带机器缫丝厂不断增多,“陈联泰号”遂生意兴隆。该厂亦兼修轮船设备,故接触外国轮船较多。在半殖民半封建的中国,内河航运多被外国轮船公司操控。

陈家敏锐地感觉到造船是新兴行业,有发展前途,遂派陈濂川的第二子子卿到福建马尾船厂和香港的船坞学习造船技术。

1882年,陈子卿学成回厂后,担任造船技师,成立设计部,开始设计轮船。该厂不久后设南栈、东栈两个工场。南栈为铸造工场,在河南(今海珠区)冼涌,工人数十;东栈在天字码头附近江边,是装配轮船下水之地,工人近百人。

经两年努力,第一艘由国内民营工厂生产的蒸汽机拖轮“江波号”下水航行。

由于该轮船适宜在内河航行,租金又比外国拖轮便宜,故航运业商人乐意租用。“陈联泰号”乘机扩展业务,连续造出江汉、江明、江永、江电、江飞、江苏、江利、江天等8艘拖轮,租给航运公司使用,被载入广州造船史册。借此,“陈联泰号”也打破了当时外国蒸汽机拖轮垄断珠江航运业的局面。

1886年(光绪十二年)陈桃川在十三行晋源街创办“均和安”机器厂,主要业务是修理蒸汽机等机械。民国初年,“均和安”迁址珠江南岸大基头附近。自晚清至1937年,陈桃川及“均和安”培养出来的技术工人据说有3000人,故人称陈桃川为“机器老人”。

“均和安”有一些员工后来自行创业,如陈澹浦侄孙陈拔廷于1911年与族人陈沛霖等合股创办“协同和”机器厂(广州柴油机厂前身),于1915年制造出国内第一台柴油机,后来曾为广州最大的机器厂。

后人多从事机械装备制造行业

陈澹浦的后人很多都从事机械装备制造行业:

温子绍,顺德龙江人,陈澹浦首徒,1874年创办广东首家洋务工业广东机器局;

陈伯纯,陈濂川长子,主持修筑广州天字码头工程;

陈淦业(字永江),陈濂川三子,1908年在顺德乐从创办德祥机器厂,制造锅炉等机械;

陈元跃,陈淦业之子,开设“德祥”船务公司,制造过“顺发号”“海发号”等拖轮,兼办航运业;

陈子卿第四子允泗是“均和安”的技工,第五子允流也是机器技工;淦业之孙家钿是“公和祥”机器厂技工,解放后当行政管理干部;

陈子卿之孙家强,18岁到“协同和”机器厂当学徒,1934年元旦取得《协同和机器厂学徒毕业证书》,出师后先后在广东空军机械司、广西矿山的机械厂当技工,解放初回广州港务局任技术人员,上世纪80年代初任港口机械技术工程师,直到退休。

李荫枝,陈桃川高徒,创办广同安机器厂;

何伯敏,陈桃川高徒,1936年创办公和祥机器厂(解放后改为广州动力厂,位于工业大道);

龚财,陈桃川高徒,上世纪30年代末创办和安机器厂。

【记者】盛正挺

快来抢沙发

快来抢沙发