知青回乡画壁画:当年我们曾经在这里种柑桔

(来源:广州日报)

周末(4月20-22日),一批来自广州的老知青又回到当年插队的惠州市博罗县杨村柑桔场,怀念那过去的难忘时光。尽管这次回乡只是数十年来数百次中的一次,尽管重聚的仍是同一帮老友,见的也是差不多的老乡,但意义非同寻常:在他们当年插队的博罗县杨侨镇坪塘村,当年的柑橘场仓库外墙,现在画了100多米长的知青主题壁画,刚刚揭幕启用,仿佛让人回到了知青年代,深深地勾起了人们的回忆。

当年的杨村柑桔场是著名的优质柑桔产地,是二十世纪中国乃至亚洲最大的柑桔生产基地。惠州里发文件,各县区之后会专门列有杨村柑桔场、潼湖华侨农场等单位,显示这不是普通的企事业单位。而坪塘则是柑橘场的一个分场,上世纪六七十年代,大批知青来到这里安营扎寨,挥洒青春,度过了难忘的插队时光,留下了属于他们的芳华。

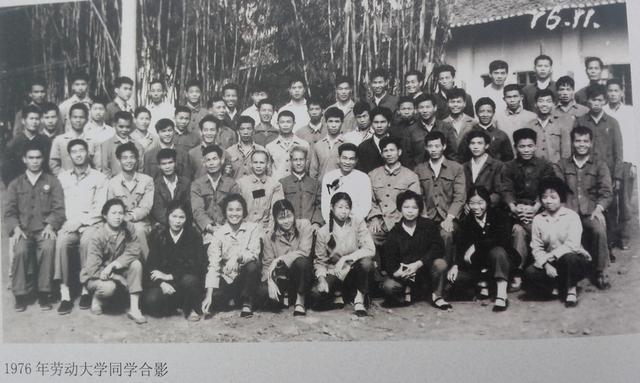

据统计,至1977年,杨村柑桔场先后接收知青5655名,其中坪塘分场所属的12个生产队共接收广州、惠州、潮阳、揭阳等地知青837名,他们建设并见证了杨村柑桔场的辉煌。而今,虽然柑桔场在黄龙病侵袭下慢慢衰落,撤场建镇,知青们也早就纷纷回归原籍。但这些知青心系曾经下乡的地方,专门凑钱在这里建起了知青文化长廊,奏响了有着知青烙印的乡村振兴进行曲。

记者在现在的坪塘办事处楼前广场,正巧遇到了这批来自广州的老知青们,他们正高兴地在广场及舞台上留影:“变化太大了,跟以前印象不一样了,要照相对着看,不然过几年再来就不认得了。”

广场旁边的当年柑橘场的仓库,外墙上就画满了他们一代的青春回忆。老知青马浩回广州后一直做老师,现暂居香港,他告诉记者,这些年来,知青们都经常回来坪塘,每年都会回来数次,甚至十几次,大伙都十分关心坪塘的发展,最近几年更是积极为坪塘发展发挥各自的力量,有的筹资引资,有的介绍项目,在惠民工程建设、关注老年人生活、慰问困难老职工等方面出了不少力。这个知青文化长廊就是大伙积极推动下建成的。

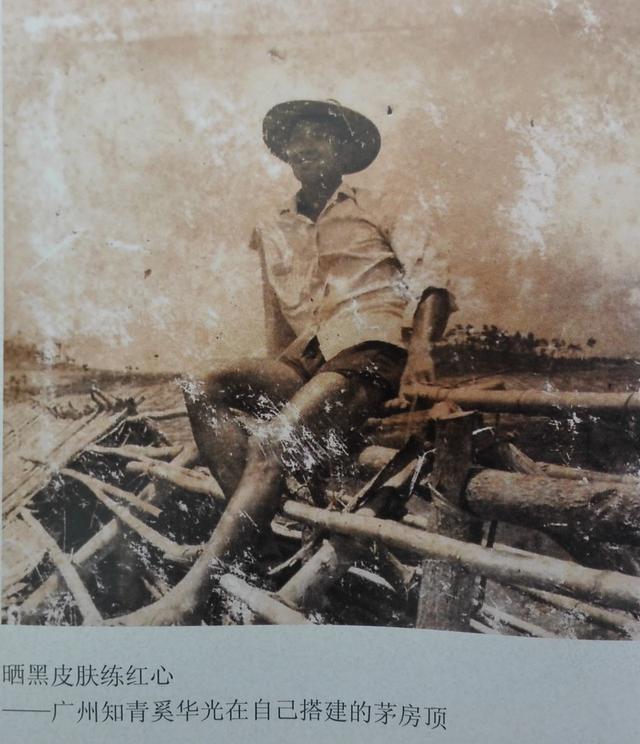

在绿树的映衬下,破旧仓库的外墙已经变身艺术墙,壁画栩栩如生,洋溢着当年知青的生活气息。其中不少画面,就是根据知青们提供的老照片画出来的,几个老知青现场拉来一位同伴站在其中一幅知青坐在柑桔筐前的画面前说:“画中主人翁就是她,看看当年她漂亮的大辫子!”。

(拍摄:博罗电视台记者 黄敬荣)

知青中还有一位媒体同行,广东广播电视台的柳敬东告诉记者,他其实比知青来得更早,他1969年因为有亲戚在坪塘,就来这住了半年,正好后来知青报到了,他跟着大伙在这种了半年多柑桔。所以,也算是知青的一员了。他感受最深的就是老知青对坪塘的乡土情结,离开这里几十年了,却从来都不舍这里的一草一木。不但筹资建了知青公园、种了知青林,还时时与当地镇村干部保持联系,遇到村里有困难,大伙就利用微信群互相发动,凝聚力扛扛的。

记者还见到了当年惟一留下来坚守在坪塘的女知青陈谭香。1969年7月,从惠州一中高中毕业的陈谭香和74位同学来到杨村柑桔场,成为惠州地区第一批到柑桔场下乡的知青。她被分配在坪塘分场东风生产队,跟柑橘场的职工同吃同住同劳动。陈谭香带记者参观了当年的生活场所,指着一排排房子说,柑桔场的知青与其它地方的不一样,不用安排到村民家里同吃同住,大伙都住在这些自己建的集体宿舍里,有饭堂,每个房住四个人,所以生活条件虽然比较艰苦,赶工的时候,一天要劳动10个小时以上,但总的来说,还是挺快乐的。知青与柑桔场的职工在生产劳动中结下了深厚情谊,陈谭香还收获了自己的爱情。后来,不少知青都有回城工作的机会,当时已经在坪塘小学做老师的陈谭香也接到过两次调令,但她考虑这里离惠州也不远,所以最终还是选择了留下来,直到2008年退休。她也就成了知青们回来寻找回忆的焦点,每次知青们回来,都会先告诉她。

2013年,坪塘的知青们搞了一次大聚会,其间众人都将老照片搜出来,做了一本影集:《情系坪塘,欢聚今朝》,“追忆和缅怀我们那逝去已久的青春”。

坪塘办事处书记李永富说,虽然很多知青离开了,但是他们仍然十分关心坪塘的发展,在知青和归侨的支持下,村容村貌发生了可喜的变化。目前,村村通自来水、村村通硬底化基本上都完成了,绿化、亮化完成80%以上。“我们必须留住知青们在坪塘的乡愁。”知青艺术长廊和知青文化广场是起点,接下来,坪塘还将进一步完善文化广场内部的设施建设,设置知青活动室、讲习所等活动场所,进一步丰富村民的精神文化生活。

快来抢沙发

快来抢沙发