水乡南沙 红港村最后的疍民

“乃鱼——用最简单淳朴的方式,汲取大自然对渔民的恩情,包藏着来自大海的深切祝福,红港的蓝天绿水也是一幅美丽杰作,而这都送给你”。

也许,只有20岁的时候,才会写出这样的句子。

2016年11月,广州美院的学生张宏和她的同学们把毕业设计的对象瞄准南沙万顷沙镇的红港村,他们在这个330多人的村庄住上一周,体味南沙千百年来的渔民原初生活。

红港村的故事,是从一片海开始的。

南沙伶仃洋,曾经,番禺渔民在这片海域捕捞为生。

上世纪70年代以来,人们“三年一围”,从十四涌一直到二十一涌,这片围垦区取名新垦镇,如今,它已并入北面的万顷沙镇。

“沧海桑田”,不过50载。

从万顷沙阡陌纵横河道笔直的走向,你不难察觉痕迹清晰的人工印记。

何锦泉就是在上世纪70年代来到红港村扎根的,10岁的他跟着家人从北面的东涌镇来到新垦镇,和他同一时间到来的还有沙湾、潭州的渔民,230人组成了最初的红港村。

日落时分,何锦泉早上撒的网,现在是时间收了。

1973年载满了万顷沙渔民的集体记忆——番禺各镇的渔民来到十三涌、十四涌,组成了“红湖、红洋、红江、红海、红港”五条“红字头”的渔村,这也是南沙目前渔民的主要聚居地。当时,十四涌以南的“新垦镇”是一片汪洋大海,不到3000个渔民来到这个临海的“新大陆”,筑堤,泊位,打渔为生。

写出文章开头句子的张宏和她的3个同学为了做毕业设计,在何锦泉家里住了一周,这个河北姑娘对南沙的记忆,是香蕉绿豆糖水、莲藕炒鸡翅尖、白饭鱼和乃鱼。这里和她家乡衡水深州土地上连片干涸的玉米地棉花田截然不同——南沙的万物都因水而生,傍水滋养。

302条河涌,128个沿河而建的村庄,“水乡”是南沙最原初的样子。因为有了人,她的陆上版图越来越大。

当蕉门河、南沙湾、金洲涌、东涌一带的村庄逐渐从村入城,当初带着海腥味的南沙原初生活方式在版图南面的万顷沙得到延续。

万顷沙十四涌红港村,是五个“红字头”渔村中人数较少的一个。在张宏和同学的毕业设计里,这是一个“我们在茫茫大地感受爱,种下年月和记忆”的地方。

日常:大海的儿女

船只从河涌驶出大海,划出延绵的水波,“突突突”的马达声响起,何锦泉又出海捕鱼了。

2017年3月27日下午5点,朱杰和同学扛着拍摄的“家伙”,跟何锦泉一家上了渔船,从自家码头出发,沿着十四涌西面驶去,穿过牌坊状的小桥,河涌两岸种着整排的红树林,一群白鹭在空中翱翔,沿着洪奇沥口一直向前,他们的目的地是顺德附近的岐澳头。

上船的第一件事,是在船尾做饭,小虾、半肥瘦的猪肉、还有“猪乸菜”做成一锅渔民最常吃的“大盆菜”。

晚上7点左右,天色已黑,到达目的地后,刚刚做好的“大盆菜”被搬到船板中间,大家盘腿席地坐下,吃了起来。吃饭之后睡了一个小时,何锦泉和老婆、儿子蹑手蹑脚换上塑料衣裤和水鞋,把探灯绑在头上,附近有起码10艘渔船也在撒网捕鱼。

三代人在小渔船上的午餐(从右到左:何锦泉、孙子龙仔、儿子)。

这时,“突突突”的马达声由远而近,何锦泉示意儿子后,儿子拿起一个手电筒在空中闪了大概10秒钟——为了避免渔船在黑夜中相撞,这是“传统”的提醒方式。

晚上8点,退水之际,何锦泉和妻儿开始撒网,1个小时后,他们把入网的乃鱼、白虾、黄皮鱼扯上岸。船板上的龙仔睡得正酣,白天的时候,若他跟何锦泉出海捕鱼,爱随手抓起一条鱼,手指卡进鱼腮甩两甩,嘎嘎地笑。

“要活养才能卖好价钱”,何锦泉的老婆和儿子不断把乃鱼归类放在早已准备好自来水的塑料箱里。

凌晨2点,潮水涌来,何锦泉和儿子再度撒网,3点的时候扯鱼,收网。

时光,曾经就这样日复一日。

52岁的何锦泉,祖祖辈辈捕鱼为生。他们心中自有一幅划向海洋的“搵食”地图——打马蹄鱼,要去十六涌、十八涌和二十一涌;黄皮鱼聚集在岐澳头;白饭鱼主要在十九涌东面、旅游码头附近、新龙大桥底下。

孙子龙仔要吃三碗饭,大人吃完饭收拾完桌子他还没吃完。

8岁以前,何锦泉的全部世界就是方寸大小的一块甲板,一家人吃住都在一艘小艇上,五个兄弟姐妹全睡在船仓,揭开船仓木板,就是厨房,做完饭再把锅碗瓢盆盖起来,就是一张“床”。遇到大风大雨天气,划艇回内河涌,避过风雨后又再出海。

1973年,何锦泉跟着家人从东涌来到新垦镇的十四涌时,他们被分到“八尺地”,借着肥沃的新垦土地,他父母和其他渔民在土地上种香蕉、莲藕、和各类瓜果。

更多的时候,出海,才是他们的日常。

半天收获了约二十斤白饭鱼。

何锦泉记得,70年代的十四涌有很多鱼虾,渔民家没有菜吃,孩子放学回来就从家拉着网到码头捕鱼,半公里能捕到十斤虾,“70年代的河水都是咸的”。

海上生活也充满未知, 2010年前后,有次夜晚从大屿山开船回家,一个横浪打过来,整个船仓都进水了,何锦泉当时手握无线对讲机,吓得喊不出话来。最后是另一条渔村把水泵借给他,并且把他的船拉回十九涌,那晚彻夜无眠,他和老婆才把船上的水清理完。

而对于女儿阿花来说,记忆里最美的声音,就是渔船的马达声,那意味着父母亲出海平安归来了。如果他们去龙穴岛打鱼,甚至要等十几二十天才能回一次家。

卖鱼:今不如昔

四箱乃鱼和其他海鲜落网,何锦泉一家满载而归。

在这一潮一汐“两个流水”之间,何锦泉这次收获了500多斤鱼,八成都是正值当季的乃鱼。

凌晨四点,龙仔还在甲板上酣睡,所有人又重新蹑手蹑脚在晨光未露时躺下,只有何锦泉一直醒着,他掌控渔船的方向盘,回家。

“突突突突”,马达的鸣声划过黎明前的黑夜。

凌晨六点,渔船驶达自家码头,何锦泉的儿子把已经分好类的海鲜搬上三轮摩托车,径直驶向新垦海鲜市场“交货”,500多斤的乃鱼、白虾、黄皮鱼交给了4号铺位,一共收获了4000多元。

“交货”,是疍家孩子再熟悉不过的场景。

何锦泉7岁的时候,就帮着父母拿鱼去市场卖了。

1980年之前,红港村没有市集。万顷沙渔民捕捞的海鲜不允许私人销售,当年也没有冰块卖,渔民夜里捕捞到的海鲜,需要赶在清晨全部交给水产站统一收购,由市桥出口公司统一运往香港,大概5毛钱一斤。

当时新垦的海鲜基本都是收去香港,本地鱼1块多1斤,香港的价格比新垦贵一倍,新垦渔民捕捞的麻虾、三泥鱼,长得靓的全部运往香港。

上世纪80年代初,香港流动渔船直接来新垦收鱼。

珠江口内基本是以白饭鱼、狮头鱼(即黄皮鱼)、凤尾鱼、黄鱼、麻虾为主,伶仃洋则多一些正宗的咸水鱼。休鱼期(现在是5-8月)前香港那边鱼多一些,新垦这边的洪水将鱼冲向香港。年尾的时候新垦的鱼多一些,黄花鱼,竹节虾,大虾都是新垦特有的。

赶上退潮,江中的沙洲露出水面,何锦泉的儿子带着孩子下水摸蚬。

何锦泉开始跟着父亲到香港附近海域运送鱼虾,以前的鱼船没有马达,全靠人力划,也就是摇橹。靠把橹柄来回摇动来推动船舶前,需要人力把它提出水面再进行第二次划动。从新垦摇到香港需要5个小时。

到上世纪90年代,越来越多人来做生意,本地鱼价成倍数增加,新垦海鲜不再只有香港一个市场,开始销往珠三角。那时候,红港村的年轻人也分成两拨——一拨“上岸”寻找机会,剩下的继续留在海里求生。

除了打鱼,何锦泉和老婆还在龙穴岛租过200多亩的水塘“耕虾蟹塘”,不过最后亏本,又重新回来打渔。一直到上世纪90年代后,常年住在船上的他们才最终住进了楼房。

而到了何锦泉儿子这一代的年轻人,以捕鱼为主业的已很少,30岁的儿子在南沙港一期码头做货柜集装箱的统计工作,月工资从800元涨到最多2000元,去年他干脆不干,回家跟父母出海捕鱼。 他们的女儿阿花,则已大学毕业并在外工作。

转型:捕鱼还是棹艇?

红港村渔民的工作,不只有打鱼。

“现在有330多人,110多户,一半的村民打渔为生,另一半则分成两类,一类是老人和读书的小孩,另一类就是40岁以下的年轻人,他们基本都出去打工了”,已经在红港村“当家”14年的书记罗树荣说。

事实上,嗅到商机的渔民,早已开始在河涌边经营休闲鱼船,载游客出海捕鱼。从捕鱼转向旅游,从上世纪90年代就开始了。

太阳快要下山,何锦泉一家准备回到船上。

梁木根就是十九涌最早做休闲鱼船的渔民之一。他从香港买些船过来,载客人出海捕鱼,在船上加工海鲜,“那时很多鱼虾,好运时捞到一条龙利鱼整整有80公分长,七八斤重,冰箱都装不下。”万顷沙休闲鱼船开始兴旺,仅十八涌就有两三百艘休闲鱼船,后来成立公司,现在十九涌码头共有27艘。

租船出海的客人大多时珠三角做生意的人,梁木根的鱼船还接待过德国、美国等国家的国际友人。

最近10年来,渔村附近海域都没什么咸水鱼,鱼虾也少了。

“以前鱼多的时候,渔民一天能捞到两三千斤,现在可能只有1/20”,罗树荣说。

“我这代人之后就没人捕鱼了,”何锦泉说,出海捕鱼光是把鱼分拣出来都要好几个小时,忙起来无法休息,容易腰肌劳损。年轻人基本不愿意出海了。何锦泉这一代的渔民也已年过五旬,子女已经独立出来工作,靠捕鱼为生的渔民已经不多。

根据2013年红港村的一份规划数据统计,红港村村民中90%是高中及以下学历,高中学历约占19%,初中学历约占23%,小学及文盲约占48%,当时统计,有28人具备大专及以上学历,大部分人未接受过现代职业技能培训。

在现代化潮流之下,这样的教育结构,对于要转型的村民来说,并不容易。

毕业:外来的学生

张宏和她的同学觉得,对何锦泉一家最深的印象,是“打鱼人的随性和淳朴”。

“村民没有城市人的防备心,和我们聊完天,都会拉我们去他们家吃饭”,这些外来的眼睛带着好奇心进村,播种文艺,收获温暖。

“阿叔是一个温柔细心的男人,晚饭时看到我们初来乍到,怕我们吃不饱,便起身拿来勺子给每个人的碗里都加了鸡翅。他看出我们对出海打渔很感兴趣,虽然那天鱼少他本不打算打渔,还是带着我们开着船,向大海驶去……”

“阿叔和阿姨的感情很好,他们不会吵架,而是互相调侃,阿叔的一句‘靓女’,会让阿姨对着我们害羞的笑。”

“临别前一晚,我们去市场买来虾和蟹想要回报阿叔阿姨,阿叔说他对虾蟹过敏,阿姨也吃得很少。我们都知道,其实他们是想让我们多吃点。”

这些相处的点滴,会一直留在张宏的记忆里,出现频率最高的菜系是“莲藕炒鸡翅尖”和白饭鱼、每天傍晚散步此起彼伏的犬吠声、还有“神奇”的香蕉绿豆糖水。

在张宏和同学做的毕业设计中,就有这道香蕉绿豆糖水——

“你问我智慧是什么?我回答,智慧大概就是就地取材也能做好一碗香蕉糖水,在盛夏的庭院中,令我神清气爽”。

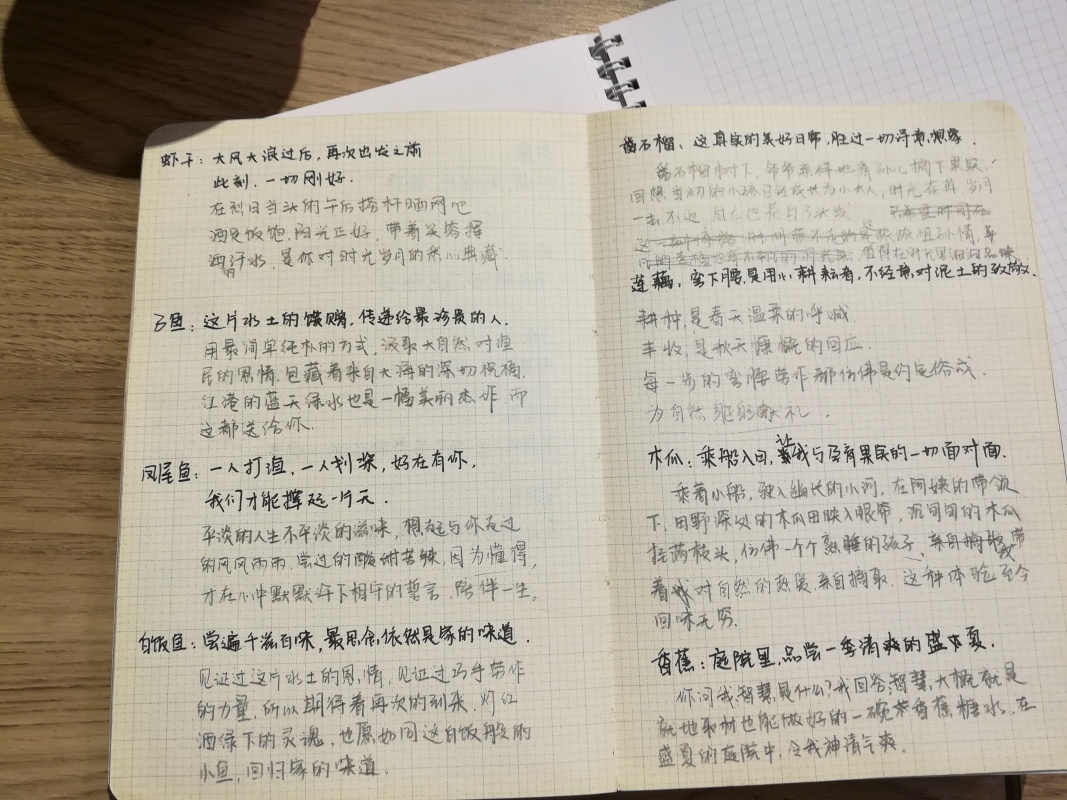

张宏的笔记。

这四名广美学生最后的毕业设计作业,是“水土一方·红港”的农产品品牌,香蕉绿豆糖水、乃鱼干、凤尾鱼干等都列入其中。还有就是记录短片《渔家灯火》,记录了何锦泉和红港村村民出海、打鱼、卖鱼的日常。

“阿叔真的好厉害啊,吃鱼从来不怕骨,一条鱼进去,一条完整鱼骨出来”,朱杰对何锦泉吃鱼的“功力”敬佩不已,“最大的不同是生活方式,他们早早就睡觉,有时候早上起来他们已经出海回来了”。

这些城里的学生走进岭南水乡感受淳朴,而像何锦泉这样的红港村“土著”,也不断和一拨又一拨的外来者相遇相交。

太阳下山后,何锦泉在船上准备晚饭,一家人会在船上继续过一天一夜,然后上岸。未来:10艘“出海游艇”嗷嗷待哺

如今,旅游产业,是注入红港村未来的新鲜血液。

不过,红港村的书记罗树荣颇有雄心,他盼着尽快全面启动红港村的几个项目——10艘“出海游”的游船上岗,20栋民宿开门接客,以及刚刚起步的垂钓、摘瓜果、加工海鲜的休闲农家乐越做越旺。

早在去年五一的时候,6艘河涌游船已经开始在十四涌试业,是一名村干部联合其他的合作方一起运营的。按照现在运营的思路,每艘船配一名船长和一名“渔姐”,“渔姐”会给游客人讲课,14岁的渔民二代陈冠东会客串导游,现场展示怎么下鱼网,保留摇橹让客人体验,亲子团队游客可以体验画渔家帽,戴着渔家帽坐船,而捕回来的鱼,可以即时烹饪。渔村深度游做小众订制,不接散客。

而对“出海游”(十四涌码头至内伶仃洋,一路上有渔民打渔展示,来回共四至五小时),罗树荣盼着,只允许载12个游客的现行规定可以改到他们申请的29个,不然,每艘价值300万元的游船难以回本。

其实,2016年以来,一些渔民已经做起了河涌游、民宿和农家乐,城里的人花上200元,来住上一晚,泛舟河涌,再摘点瓜果回家,尤其是遇上鲈鱼丰盛的季节,爱垂钓的人也会约上渔船出海。

最新版本的《南沙新区美丽乡村建设2016-2020年规划》显示,南沙美丽乡村重点要塑造5种风貌特色——历史文化、岭南水乡、滨海渔村、国际风情、生态产业。而红港村被列为美丽乡村建设“示范作用首位”的12条精品村之一,风貌特色是“水乡渔村”。

除了规划拆迁的8条村,南沙另外120条行政村大致被划分为三大片区——东涌、大岗、榄核都市田园乡村片区,横沥、万顷沙滨海钻石水乡片区,以及黄阁、南沙城市核心片区。2013年以来,南沙已投入7.8亿元打造“美丽乡村”,村均投入1000万元以上。而对位于钻石水乡片区的红港村,目前已投入约1700万元(含区、镇投入)。

按照官方的蓝图,未来,包括红港村、红洋村、红江村、红海村、工程村在内的5条村将构成“万顷沙滨海渔村美丽乡村群”,这是南沙规划的8个“美丽乡村群”之一。

在“精品村特色项目建议表”中,规划列出了这个片区的一些项目——红港码头(出海捕捞游)、农家旅馆、农家乐、十四涌游船、绿道骑行(14涌栈道、机耕路改造)、水上婚礼、咸水歌。

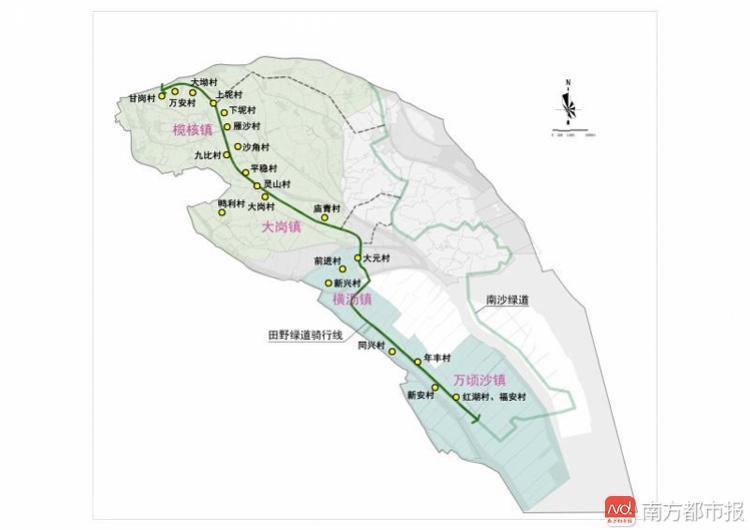

蓝图还规划了3条观赏南沙村庄美景的线路——番禺大道—进港大道—港前大道交通走廊观赏线、市南大道交通观赏线,最值得期待的则是贯通南北的“S111—万环西路田野绿道骑行线”,这条绿道将穿过21个南沙的村庄,跨榄核、大岗、横沥、万顷沙四个镇。

南沙美丽乡村慢行规划图。

广美这4名学生的毕业设计作品中有一个记录何锦泉和红港村的短片《渔家灯火》,这帮年轻人透过他们的视角去讲南沙渔村的故事,他们相信“渔村真实的经历能感染到我,也能感染到其他人”。

走读攻略:

根据南沙美丽乡村的规划,未来将有一条贯通南北的“S111—万环西路田野绿道骑行线”,这条绿道将穿过21个村庄,跨榄核、大岗、横沥、万顷沙四个镇。而如果你想体验渔民的生活和文化,万顷沙镇红港村等五个“红字头”的渔村,以及东涌镇大稳村的河涌游是不错的选择,前者有“原汁原味”的渔民生活方式,后者可以边游船边听阿姨唱随心所欲的“咸水歌”。

统筹:南都记者 张艳芬 梁建忠 张志韬

主笔:南都记者 张艳芬

采写:南都记者 李春花 叶孜文 赵安然 任先博

摄影:南都记者 张志韬 谭庆驹 马强 黎湛均

视频:陈成效 实习生王凯

实习生:周靖婷 李美燕 林晓宁 洪嘉琳 金南汐

编辑:张亚莉

编辑:李湘莹

本文版权归南方都市报社所有,且为未见报内容。欢迎转发分享给朋友。未经许可,禁止转载。如需获得转载授权,请联系南方都市报

快来抢沙发

快来抢沙发