唤醒文化记忆,展现非遗新风|郭沫若曾称梅县“文物由来第一流”

一个民族的文化遗产,承载着这个民族的认同感和自豪感;一个地区的文化遗产,蕴藏着这个地区的文化内涵和风土变迁。每一个民族的文化复兴,都是从总结自己的遗产开始的。

梅县区素有“人文秀区”之称,被授予“全国文化先进县”“中国民间艺术(山歌艺术)之乡”等称号,拥有丰富的非物质文化遗产,今天我们攫取其中精华,通过讲述守望传承、薪火相传的故事,探寻让非遗真正“活”起来的文化密码。

为唤醒文化记忆,展现古韵新风,《梅县视窗》从本期起推出“探寻非遗密码”系列报道,用相机去记录,用文字去追寻,将客家山歌、梅县提线木偶戏、竹板歌、客家娘酒酿造技艺等非遗项目化为图文记录,嵌入客家记忆。以梅县非遗传承故事为媒,进一步挖掘、弘扬梅县优秀传统文化,擦亮“文化之乡”名片。

“哦嘿,依溜呀阿哥诶,有好山歌你就唱出来。”“我们再说下,山歌语音的韵味一定要保持住,尾音不要删掉了,我们再来一遍。”上午10时,梅县山歌剧团演艺中心舞台旁的角落里,抓声乐的廖丽老师正在给剧团新人廖利鑫和余雅琴开“小灶”,纠正她们的曲调发音。而剧团的其他成员已在其他房间进行分组练习,为即将到来的中国乡村复兴论坛•梅县峰会大型非遗民俗歌舞表演舞台作“冲刺”准备。

廖利鑫和余雅琴进剧团的时间分别为近两年和半年,她们都是“95后”,但在剧团里却算不上“年轻”。两位“00后”的到来,再次拉低了梅县山歌剧团的平均年龄,也给“客家山歌”这一古老非遗项目注入新的活力。

近年来,梅县区紧抓非遗项目保护工作,力促非遗走出目录、走向生活。同时,区木偶剧团、山歌剧团吸引了一批年轻人进驻,力求在非遗传承过程中注入新鲜血液,使非遗能够与时俱进、开拓创新,进而实现良性循环。

客家山歌有“国风”“吴歌”余韵

非遗项目,近年来渐渐活跃在人们的视线中。对于它的传承和保护,社会上曾出现过很多声音,但守住文化之根这点是共识。

“由于有所共鸣与传承,人类才不至于过分地迷失和绕圈子走老路。”王蒙的一句话点出了传承的意义,如果非遗失传了,我们损失的不只是某种文化形态,更重要的是失去了寄寓在非遗中宝贵的智慧和精神血脉。

梅县区是文化之乡,文化底蕴深厚,其辖内的文化遗产俯拾皆是,我国现代著名文学家、考古学家、历史学家郭沫若先生曾评价其是“文物由来第一流”。

顺着脉络寻根,自2006年梅县区内非遗普查工作全面开展至今,共挖掘出了社会影响大、文化价值高的非物质文化遗产9类43项。按种类分,有民间文学4项,传统音乐2项,传统舞蹈1项,传统戏剧1项,曲艺1项,传统体育游艺与杂技1项,传统美术2项、传统技艺23项,民俗8项。

这些非遗项目生于民间、繁荣于民间,与当地的人文、自然等环境密切相关,其间暗藏着无数客家先民的生活智慧和客家文化之脉。

以客家山歌为例,它作为民间媒介的时尚广播,传递的是时代的心声。客家山歌深受春秋末年成集的《诗经》中《十五国风》的影响,后随客家人的迁徙,还加入了畲、瑶等土著人的歌谣元素,有“国风”和“吴歌”的余韵。

山歌中以情歌的数量最多、内容最精彩,此外还有劳动歌、劝世歌、行业歌、逞歌、虚玄歌、拉翻歌、谜语歌和猜调、小调、竹板调等,涵盖了客家人生活的方方面面,歌词所载即是当地民众的日常生活,反映了社会历史的进程,以及对真善美的追求,对假丑恶的摒弃。

为保护好传统文化和历史变迁的“活化石”,梅县区委、区政府把非遗保护工作列入了议事日程,将非物质文化遗产的保存、保护工作纳入了国民经济和社会发展规划,经费列入了本级财政预算,同时建立了非物质文化遗产保护协调机制,对非物质文化遗产相关建筑物、场所、遗迹及其附属物划定了保护范围,在城乡规划和建设中采取有效措施予以保护。

让非遗走出目录、走向生活

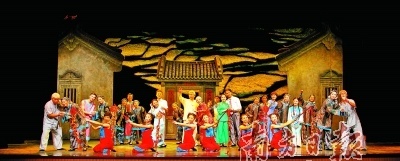

2018年4月16日—19日,中国乡村复兴论坛•梅县峰会将在梅县区举办,借着这股东风,梅县区将推出《乡愁•记忆》大型非遗民俗歌舞表演,让更多人了解梅县非遗,从而提升保护意识。

相关负责人介绍,《乡愁•记忆》这场表演,将以大写意的手法为呈现,以古朴的客家民居为背景,以纵横交错的农田阡陌、广阔的天穹组成山水舞,展现梅县的客侨文化、山歌文化、美丽乡村。用浓浓的乡情、诗意的歌舞引发观众心灵深处的乡愁记忆。

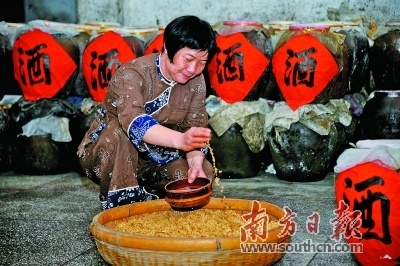

“我们还会在南口的南华又庐建立3个传习点,用图片资料、实物展示、体验制作过程等方式传习非遗文化。”梅县区文化广电新闻出版局局长廖峰松介绍,“客家泥塑将在峰会期间展示,而竹板歌和客家娘酒的展示空间则长期保留,成为固定的传习点。”

廖峰松说,普通群众对非遗的了解还是不够,非遗的保护工作要从提高人们认识开始。“已故的竹板歌省级传承人肖建兰留存的一些资料就在搬家过程中不慎遗失了。”

为提升非遗知名度,自1983年起,梅县区每年在中秋期间都举办中秋山歌节,至今已举行了29届。

此外,梅县区每年不定期在文化馆和各中小学校举办培训班,开展非遗艺术研讨和交流。其中,客家山歌(松口客家山歌)省级第二批传承人卢月英每年利用暑假举办山歌培训班辅导青少年唱山歌,学徒人数达100多人。木偶戏(梅县提线木偶戏)省级第三批传承人巫启胜在演艺实践中传授技艺,目前已有学徒50多人。

梅县区还积极推动非遗项目进校园、进社区、进村镇,力求把非遗文化融入到生活当中。

“我们的山歌进校园活动非常受欢迎。”梅县区客家山歌传承保护中心主任夏丹丹说,“对于非遗的传承和保护,光是文字资料是不够有力的,我们通过介绍、表演和现场体验等形式,极大地提高了大家对非遗的兴趣。”

关于非遗的普及,廖峰松还提出了很多新想法,比如利用网络平台,让非遗上网,提高传播力。建立非遗索引条目,让想了解非遗的人一目了然地了解到非遗所在地、非遗传承人、非遗民俗表演的具体时间等等。

传承不守旧 创新不离根

《三只小猪》《白雪公主》《海族总动员》,看到这些剧目,你会想到什么?故事连环画还是电影?但如果说它和非遗有关系,你能想到吗?

面对非遗成为“少数人”狂欢的窘境,梅县区木偶传习所所长赖瑜明作出决定,在梅县区委、区政府的大力支持下,盯紧“人偶结合”理念,大胆创新,加入卡通元素,带领梅县区木偶剧团接连推出《三只小猪》《白雪公主》《海族总动员》等大型人偶剧,受到观众尤其是低龄观众的热捧。其中,《海族总动员》还获得第十三届广东省艺术节优秀剧目三等奖。

“我们想抓住培养一批年轻观众群体,尤其是小学、幼儿园学生,这对盘活木偶剧意义重大。”赖瑜明说。

非遗不是老古董。为了让梅县优秀非物质文化遗产不仅“活下去”,还能“火起来”,梅县区一些非遗项目迈出创新步伐,在传承与创新之间作了不少尝试。

“我们在山歌中加入了一些现代元素。”夏丹丹说,大型音乐剧《风雨白石龙》就是加入新元素后呈现出的作品,该剧用音乐剧形式表现白石龙“文化名人大营救”历史,以独特音乐元素(客家山歌)作为情感主线,结合前卫的美声、通俗、流行等多种音乐形式和舞蹈、话剧等舞台表现手法,给观众以全新的视听感受和艺术震撼。

夏丹丹认为,这种创新并不会影响传承,现代山歌传承方式已逐渐转变为以舞台艺术形式呈现,这些舞台艺术在最大化地保留传统风俗及唱腔风格的基础上,充分展现客家山歌的魅力,并在不断的表演过程中进行改编与创新,为山歌传承提供了新的发展契机。

■详解

梅县区共有非遗项目9类43项

省级非遗项目:松口客家山歌、梅县提线木偶戏、竹板歌、客家娘酒

据统计,梅县区共有非遗项目9类43项。其中省级4项,省级非遗传承人3人;市级7项,市级非遗传承人2人;区级32项,区级非遗传承人36人。

1、松口客家山歌

松口客家山歌历史悠久,具有广泛的人民性,是中国客家山歌中的典型代表。民间世代相传“自古山歌松(“松”在客家方言中与“从”同音)口出,那有山歌船载来”的富有传奇色彩的民间歌手“刘三妹”的美丽传说,堪与广西“刘三姐”的故事媲美。

松口山歌作为劳动人民的一种口头文学,内容丰富多彩,语言质朴浅白,意境含蓄优美,唱腔多种多样,蕴含浓郁的客家文化和鲜明的地方特色,为海内外客家人所喜欢,是极为宝贵的民间文化艺术遗产。

2、梅县提线木偶戏

梅县木偶表演艺术历史悠久,伴随着客家人的第三次大迁徙,在明万历年间由江浙地区经福建省流传至梅县。

客家人用线从远古将木偶提到当代,经过漫长的历史演变、传承与发展,成为中国稀有提线木偶剧种,是客家文化艺术中的“活化石”。

3、竹板歌

竹板歌,是客家山歌的一种,也是颇受欢迎的民间口头文学。这种歌过去经常由游方歌人(俗称“乞食”)演唱,所以群众也管它叫“乞食歌”。竹板歌的特点是通俗易懂、形象生动。唱腔比较固定简单,表演朴实,历来为群众所喜。

“竹板歌”因说唱者以竹板击节伴奏而得名,又名“五句板”,有典籍记载,前身为赣南曲艺“古文”,于清中叶传入嘉应地区后,逐渐流行于全市。

4、客家娘酒

“娘酒”在客家地方也叫老酒、黄酒,据说已有千年的历史,与绍兴的花雕酒相近。客家原浆娘酒浓得用筷子一粘,可以拉出丝来,其味芬芳甜美,色泽赭赤,尤适健身养颜之益。喝娘酒是客家人的习俗,到了喜庆节日,客家人喜欢拿娘酒来款宴宾朋。

【来源】南方日报

【记者】蓝单

【通讯员】朱日晖

快来抢沙发

快来抢沙发