带你走近中国铁路史上第一条民营铁路——新宁铁路(白沙段)

新宁铁路是中国铁路史上第一条民营铁路。

其开技术之先,“转车盘”、轮渡火车创中国铁路史先河,激荡着著名作家巴金的心,永远地留在了散文《机器的诗》中:“这是新宁铁路上的一段最美丽的工程。这里没有桥,火车驶上了轮船,就停留在船上,让轮船载着它慢慢地渡过江去。”

其开风气之先,把“中国制造”的名声钉在了历史车轮之上,依着“不借洋款、不招洋股、不用洋工”的“三不”办法,由国人独力完成了铁路的筹备、设计、修建、经营及管理,成为民国时期江门五邑社会经济发展的大动脉。

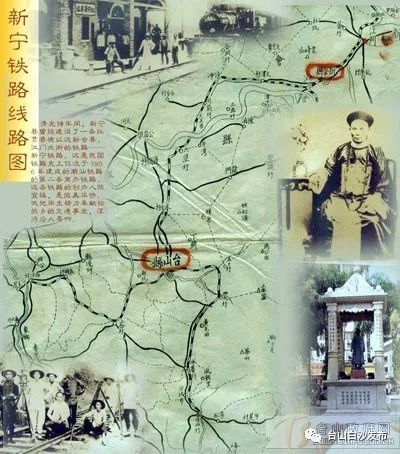

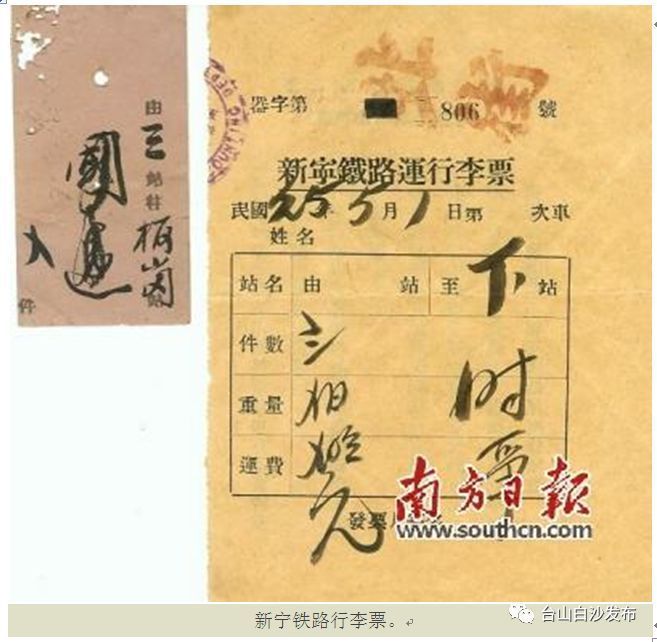

▲新宁铁路线路图

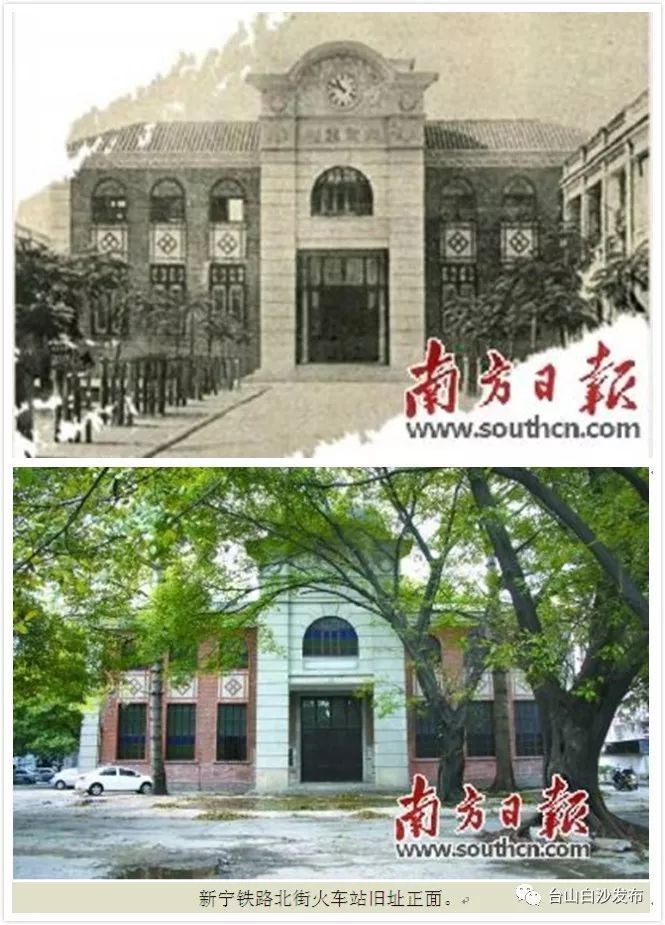

▲1929年与今日的北街车站

南通铜鼓,东接佛山,西连阳江,这是陈宜禧筑路的宏伟规划。新宁铁路公益至北街线通车不久,陈宜禧立即筹议展筑台城至白沙的路线。一来,台城至白沙一线华侨众多,乡村富庶,客运货运需求大;二来,白沙是接开平、恩平,再通往阳江的交通枢纽。通车以促进开平、恩平两地煤矿的开发,便利阳江的粮食、山货、海产、建材的输入,是完成新宁铁路贯穿南北宏愿的关键一环。台城至白沙线于1916年获当局批准修建;1917年正月正式动工;1920年3月竣工通车。这段铁路长26公里,分设11个站:台城、筋坑、水南、官步、三合、黎洞、上马石、东心坑、长江、田坑、白沙。

新宁铁路白沙线经陈坑水库,过东心坑延伸至长江圩、朗北、山朗、南朗、墨林、塘口、双龙、望楼港等地。沿途的村庄大多建于上世纪二三十年代,流落在各个角落的碉楼和洋庐,种种染上尘埃的拱廊凉亭、静寂无声的浮雕壁画、收敛锐气的玻璃窗铁栅栏……无不描绘着当年铁路过境、物阜民丰的芳华,无不吐露出自强不息、敢闯敢拼的华侨品格。

再往前是望楼岗村,村前还保留着新宁铁路的一座双拱涵洞,拱涵跨度约5米、宽约4米,火车就在村门口通过。拱涵前100米左右,有一段约0.7米的水泥墙壁,据附近村民说,这应是火车站水塔的遗址。

▲新宁铁路白沙段(望楼岗)函洞

白沙黄马修路之争

白沙马姓集中住在白沙镇旧圩周围的平原盆地,黄姓则集中在潮境圩附近等地。陈宜禧采取发动沿线村镇乡民,分姓氏宗族进行集股办法修筑铁路,不料竟引起黄马修路之争。

当时,新宁铁路分段通车多年,乡民已体会到铁路带来的好处,认股非常踊跃。以香港太平绅士马叙朝、马持隆为首的马姓认股25万元,黄氏不甘示弱集股12万元。但黄氏宗族对铁路走向不满意,他们选代表上书交通部,认为取消了原定经过潮境的线路,改为过三合直达白沙,是舍繁荣而经偏僻。陈宜禧则认为,潮境圩被群山环绕,不宜工程施工,且延长线路会增多建筑成本,有损铁路的营业利益。

1918年3月,正当铁路修筑至横坑、水寨时,黄族乡民数百人群起反抗、“火烧工棚”。后经新宁铁路公司与黄族代表反复协商、双方同意由长江站修筑一条四公里支线直通潮境圩,这场事端才告一段落。后因资金短缺,潮境支线终未实现。

▲陈宜禧纪念广场

133公里的新宁铁路,兴于开智、毁于战火,目前仅残存几个车站和部分路基。铁路虽灭,但是铁路魂永生于心。

铁路魂是敢为人先的高瞻远瞩

以陈宜禧(1844—1929)先生为代表的华侨先辈,目睹外乡的繁荣与发展,怀揣强国的抱负,以寸心指点江山、激扬文字,以头脑大刀阔斧、推陈出新,在混沌中劈开一份月明,教国人长吐一口豪气。引侨资侨智是我们的脉络、圆改革开放是我们的使命,这与习近平总书记要求“广东的同志们进一步解放思想、改革创新,真抓实干、奋发进取,以新的更大作为开创广东工作新局面”如出一辙。我们沿着先路而来,血液未干,精神未灭,前途光明。

铁路魂是铮铮傲骨的民族大义

修建新宁铁路初心为振兴家乡经济、繁荣家乡发展,以“不招洋股,不借洋贷,工程由本县人自办”的原则开展募股活动,促成美谈。爱国爱乡、自强不息的华侨精神对现今我们推进侨乡经济社会发展还具有无以磨灭的现实意义和启发作用。

铁路魂是咬定青山的工匠精神

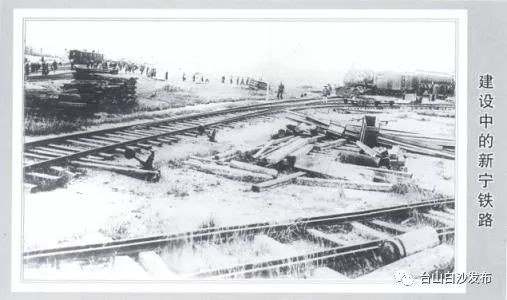

新宁铁路于1906年破土动工,1920年全线建成,总投资800多万元。先后建成公益码头、北街码头、公益机器厂、牛湾船坞等一大批工程。在牛湾,新宁铁路采用轮渡载运列车过江的形式,可以说是“粤海铁路”的雏形。新宁铁路是实现中华民族伟大复兴的中国梦以及精益求精的工匠精神在百多年前的生动阐释。

快来抢沙发

快来抢沙发