时光故事丨民国时期的台山特色婚礼

昔日台山,地处粤西沿海,土地贫瘠,交通落后,向来有“风头水尾”之称。据1913年《新宁杂志》12期载:“在咸丰以前,最为闭塞,是鄙俚之县,盖交通不便,人皆闭关以自守也。”为谋求生计,自清朝末年开始,大批邑人漂洋过海去海外谋生,他们将积赚下来的血汗钱通过银信寄给家乡的亲人。大量的侨汇收入,带来了西方发达资本主义国家的物质和精神文化,也带来台山从物质生活、文化生活、传统习俗和社会制度等多重领域的变迁,加速了侨乡社会的形成和发展,其影响深远。

下面以一封民国初期的回批信讲述民国时期台山华侨家庭婚礼仪式的变化。

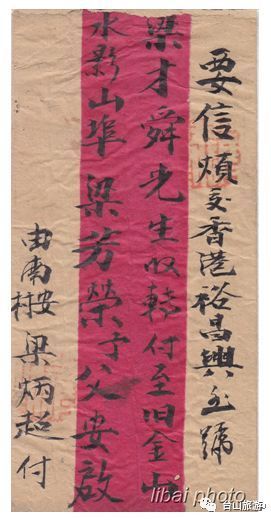

民国八年正月廿六日(1919年2月26日)台山寄美国旧金山的回批信▼

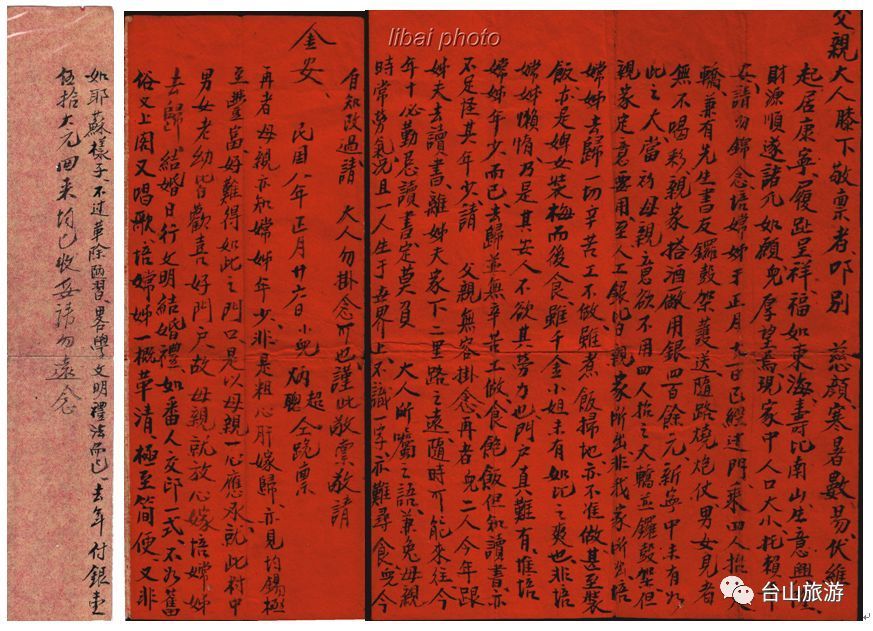

书信的全文如下

父亲大人膝下:

敬禀者,叩别慈颜,寒暑数易,伏维起居康宁,履趾呈祥,福如东海,寿比南山,生意兴隆,财源顺遂,诸凡如愿,儿厚望焉。现家中人口大小,托赖平安,请勿锦念。

培嫦姊于正月十二已经过门,乘四人抬之大轿,兼有先生书友锣鼓架护送,随路烧炮仗,男女见者,无不喝彩。亲家搭酒厂用银四百余元,新宁中未有如此之大。当初母亲意欲不用四人抬之大轿并锣鼓架,但亲家定意要用,至人工银皆亲家所出,非我家所出。培嫦姊去归一切辛苦工不做,虽煮饭扫地亦不准做,甚至装饭亦是婢女装梅而后食,虽千金小姐未有如此之爽也。非培嫦姊懒惰,乃是其安人不欲其劳力也。门户真难有,惟培嫦姊年少而已。去归并无辛苦工做,食饱饭但知读书,亦不足怪其年少,请父亲无容掛念。

再者,儿二人今年跟姊夫去读书,离姊夫有家下二里路之远,随时可能来往,今年十(实)必勤恳读书,定莫负大人所嘱之语,兼免母亲时常劳气。况且一人生于世界,不识一字,亦难寻食,儿今自知改过,请大人勿掛念可也。谨此敬禀,敬请

金安!

民国八年正月廿六日

(1919年2月26日)

小儿:炳超、炳聪跪禀

再者,母亲亦知嫦姊年少,非是粗心肝嫁归,亦见均锡极至丰富,好难得如此之门口,是以母亲一心应承,就此村中男女老幼皆欢喜好门户。故母亲就放心嫁培嫦姊去归。结婚日行文明结婚礼,如番人交印一式,不如旧俗又上阁又唱歌,培嫦姊一概革清,极至简便。又非如耶稣样子,不过革除陋习,略学文明礼法而已。去年付银壹(佰)伍拾大元回来,均已收妥,请勿远念。

清末民初,台山旧式传统婚礼仪式,比较复杂,小时候经常听父辈讲他的婚礼仪式,当时也听得津津有味,但未真正见识过。十数年前,一位台山爱国华侨马炳康先生回乡娶新妇,仿照传统习俗举办了一个旧式婚礼仪式,令我大开眼界。旧式婚嫁仪式大致可以分为匿阁、出阁、迎亲、踢轿、拜堂、抢床果、宴会、闹洞房等过程。台山华侨出国后,买田、起屋、婚姻嫁娶等大事都是肩负的责任。长期生活在海外的华侨,受西方文化的影响,他们回到家乡办婚事,也不免注入西方文化的元素,体现华侨思想的变化。

台城南门南安村金山阿伯梁芳荣于民国八年正月十二日嫁女,娶亲方组织了一个庞大的迎亲队伍到宁城南门外南安村梁家迎亲。新人上轿后,由一位年长的老先生引路,诸位友仔(伴郎)陪伴,簇拥着四位穿着大红马甲的轿夫抬着大红花轿,锣鼓八音乐队随行护送,嫁妆成行,鞭炮鼓乐齐鸣,浩浩荡荡向男家进发;途经新宁县城,城南街巷看热闹者人山人海,所经之处,欢呼声、惊叹声、喝彩声此起彼伏,纷纷称赞这是新宁县难得一见的喜庆大场面。亲家在村中搭建了一间大型的喜宴酒厂,大红喜联工整对帖,大排筵席招待各方来客,平时肚子里油水较少乡民吃得油光嘴滑,个个称赞主家好肴。据亲家说,单搭建喜酒厂的费用已花了400多元,整个结婚的开支更是要费巨额金银。这个婚礼仪式保留了传统婚礼“迎亲、宴会”的全过程,原汁原味,重点是向诸乡邻里炫耀金山阿伯迎亲的豪华气派。而“匿阁、拜堂及其他婚礼程序”注入西方的文化,采用“文明礼法”,“结婚日行文明结婚礼”,好像洋人交印一样的模式,革除了旧习俗中“匿阁”唱女哭歌、“拜堂”三跪九叩等复杂的陋习,非常简单方便,但与西方耶稣信徒的婚礼仪式又有所不同。

在封建思想浓厚的台山家庭,新人过门后多数受到家婆的冷眼旁看,稍有做得不妥之处就会受到责备。而这个新娘“培嫦”过门后,“亲家安人”非常溺爱她,一切辛苦的工作不用做,连煮饭、扫地等轻便的家务也不用动手,每顿饭由俾女装好端上才吃,空余之时间让她读书,多学习一些知识。这里可以看出,这个华侨家庭受西方的思想影响,对待新过门的媳妇不像传统做法那样指指点点,而是将新媳妇当自己的儿女一样平等对待,显示出华侨家庭已经渗入了西方“自由、平等、博爱”的理念。通过这些婚后的生活细节,重点向对方亲家展示华侨家庭的金银满屋、书香满门的豪华气派,给人一种门当户对的感觉。

台山金山阿伯梁芳荣嫁女,亲家也是金山阿伯,正是豪门对豪门。民国初年的侨乡台山,因中西方文化碰撞后产生了中西合璧的侨乡特色婚礼,“炫耀身价、效法西方文明礼法、展现自我”成为邑人的新时尚、新思维,也成为当时侨乡社会的潮流,为台山的发展注入了一股强大的动力,“破除陋习,改革开放”的新思想在侨乡大地广泛传播,加速了侨乡社会的转变。融合中西方各种风格于一身的侨墟、学校、碉楼、洋楼如雨后春笋般在侨乡大地涌现,城乡交通、通信等各项事业建设一日千里,西方的新文化、新潮流渗入千家万户,彻底改变了原来“人皆闭关以自守”的局面,逐步形成了远近闻名的台山特色的侨乡社会。在二十世纪二三十年代,台山城在全国县城中实属佼佼者,享有“小广州”的美誉,并发展成为“中国第一侨乡”。

快来抢沙发

快来抢沙发