广东这位七旬奶奶告诉你什么样的女人才美!

在人们心目中,“非遗大师”或许是一个崇高而遥远的名词。然而,在广东这座低调却充满历史内涵的城市里,“大师”往往隐藏在我们身边。

他们默默传承着祖辈身授口传的精湛技艺,孜孜不倦地探索求新,让非遗穿越时光的烟尘,至今仍然闪烁着不老的光华。

今天,粤姐姐带你追逐大师的足迹,认识广东省三八红旗手标兵(十大南粤女工匠)、中国非物质文化遗产项目潮绣国家传承人康惠芳,她50年只专注于一件事,那就是传承和创新潮绣技艺~

70岁的康惠芳,

出生在中国四大名绣之一“粤绣”的

主要流派潮绣发源地潮州。

读小学开始,

康惠芳就拿起绣花针帮着妈妈

绣一些简单的抽纱被子之类的东西。

正式学潮绣是15岁,

左邻右舍都惊叹于她异于常人的技艺。

1964年,

奔着每个月几块钱的补助,

康惠芳去到潮绣厂当起了学徒。

在潮绣厂的时间里,

康惠芳师从潮绣老艺人林琬英。

“别人10天才能完成的活,我只需要8天。”

很快康惠芳凭借天赋和坚持在学徒中脱颖而出。

1982年,

是康惠芳潮绣人生的一个重要转折点。

练就了一手精湛技艺的她又在众多绣工中脱颖而出,

考入市刺绣研究所。

这段时间,

她参与绣制了潮绣大师林智成设计的名作《九龙屏风》,

这件获得百花奖金奖的作品

让康惠芳产生了前所未有的满足感和自豪感,

她暗暗下决心:“要当一辈子绣娘,绣出最好的作品。”

八十年代后期,经商风气盛行,

研究所随之解散,大家纷纷各奔东西。

康惠芳明白,

潮绣只有走市场经济的道路才能生存下来,

为了让这一民间传统工艺更好地得到传承和发展,

康惠芳成立了个人潮绣工作室。

双面潮绣作品《金龙鱼》

为了将潮绣更好地推向市场,

康惠芳和几个学生开始研究潮绣的双面绣。

2006年,

康惠芳将传统潮绣的钉金龙麟绣法

运用到金龙鱼的鱼麟上面,

鱼鳍和鱼尾采用接针、连针、缠针技法,

创作出第一幅小型的双面潮绣作品《金龙鱼》。

整个刺绣运用金线绒线材料相结合,

绣工精细、犹如水中高贵胜景。

这一技法填补了垫绣技法针法的空白,

开创了中国双面垫高绣法的先河,

并获得第二届国际(深圳)文博会金奖。

双面头发绣作品《梅兰菊竹》

此外,

康惠芳抛弃潮绣使用金线、银线等材料的传统方法,

尝试用头发作为材料。

她将头发分开捆绑,

用布包住,闷到适合刺绣的软度,

再结合潮绣与头发绣的特点,

创作出了极具特色的双面头发绣——《梅兰菊竹》,

2009年,

《梅兰菊竹》获得中国文化遗产“锦绣中华”织绣精品展金奖。

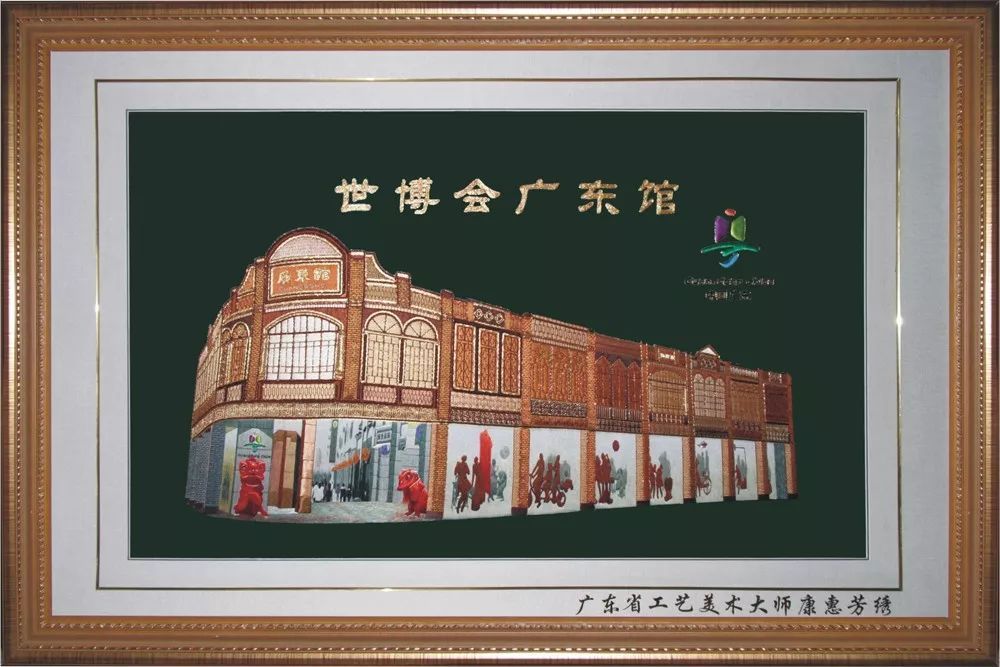

上海世博会刺绣作品《金色骑楼》

2010年,

康惠芳和她的团队接到绣制上海世博会礼品的任务,

并要求5天内完成。

康惠芳几乎一夜没睡,

边绣边想,

如何才能完美呈现骑楼这个题材。

最后,

她创作的刺绣作品《金色骑楼》,

富有层次感和立体感地

展现了广东骑楼、牌坊、醒狮等岭南文化,

吸引了国内外游客关注。

康惠芳的许多作品都曾获得国家、省部级各项大奖,

有的还被国家美术馆、国家妇女儿童博物馆等收藏。

2015年,被联合国授予“文化大使”称号。

“年轻时为了生活而绣,现在这个年龄,停下来也可以过得很好。但是潮绣需要传承,我要把技艺传授给学生,传给后人。同时,希望将潮绣这门技艺运用在婚纱晚礼服上,让更多人感受到潮绣的美!”

来源:广东省妇联

快来抢沙发

快来抢沙发