春耕已至,种子买准了还不行,肥料你也得选对了!

春耕农资打假

前段时间,农财君跟大家分享了如何鉴别“卖种忽悠团”,以防买到假冒伪劣种子。(“好种子”130元/包,以为赚了,其实被骗了!春耕购种,千万不要中了这些套路)

但要想有个好收成,除好种子之外,好化肥也是一个重要因素。

每到春耕备肥旺季,化肥市场的激战便已开始,此时,更是假劣化肥横行的时期。各类假化肥明目张胆地摆放在黑心农资经销店。在坑农害农的同时,对正规厂家的品牌肥市场也造成严重挤压。

如何辨别肥料的真假对于专业人士来讲并不陌生,那么非专业人士要怎样辨别化肥的真假呢?其实为了约束我国化肥生产,国家也出台了一系列的化肥生产标准,有时候只要我们对照这套标准,细心观察产品包装及成分,便能大致辨别产品真伪。

接下来,农财君便与大家介绍一些假化肥和常用骗术案例,农民朋友们千万要记住了,小心上当受骗!

假化肥:

含氮量低于46.0%的尿素

尿素是最常见的氮肥之一,需按照国产尿素执行GB2440-2001标准规范生产,如果执行企业标准或N量达不到国标要求,就是假“尿素”;同时还要注意的是除了缓释尿素和增效氮肥(以尿素为原料),其他任何尿素产品不得添加成分或冠以其他名称,市场上出现的“有机尿素、含硫尿素、优肽尿素”等产品含氮量达不到国标的产品均是假尿素,且有诱导消费者嫌疑,建议一定谨慎购买。

钾肥夸大宣传

钾肥国标:GB20406-2006,粉剂合格品K2O≥45.0%。目前钾肥市场上出现的各种标有“美国、以色列、全营养”等词语,或称内含微量元素,实际上都是夸大宣传。其次钾肥中的磷酸二氢钾执行HG2321-1992标准,只有磷钾两种元素,包装标有“复合型”、“改进型”、“Ⅰ、Ⅱ型”、“稀土型”、“多微”等,或产品呈液体或其他性状,多数可能为假货,种植户要留意。

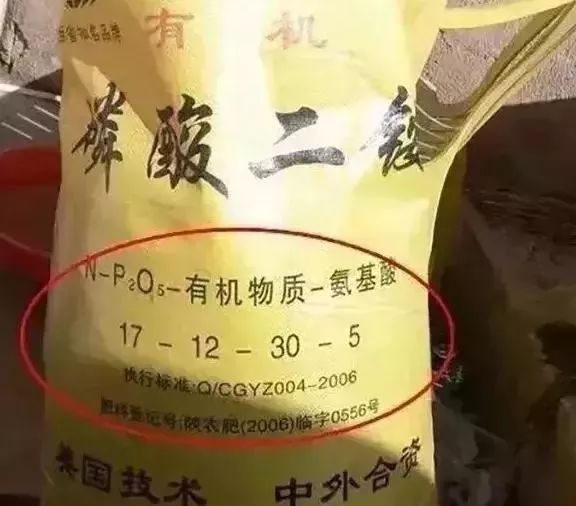

磷酸二铵含磷量低于39.0%

磷酸二铵国家强制性标准为:GB10205-2009,并且严格要求含磷量合格品最低不得低于39.0%,对于不执行国标,且标有“美国技术”等带来误导性字样的产品,皆可能为假货。

有机肥使用工业废弃物为原料

有机肥执行标准为:农业行业标准(NY525-2012),如发现有机肥料包装上将产品名改为“黄腐酸钾”或别的名称,执行标准为企业标准,养分达不到NY525-2012标准;或肥料油光发亮,有浓烈的氨味和酸味,则一定是问题产品。

水溶肥无国家登记证号,夸大功效

目前水溶性肥料存在的问题主要为,标签上无农业部颁发的肥料登记证号,或标注具有植物生长调节剂等农药功效,能起到壮根、膨大、抗病害作用,都为夸大虚假宣传,小心上当受骗。

包治百病的“神仙药”

我们都知道,植物和人一样,生病了都要“对症下药”,如果在肥料包装上看到全元素、多功能、全营养等词语时,基本就是有问题的了。还有类似这种“长效、田地六味地黄丸”等夸张的宣传,一般正规的肥料包装上不会有类似的宣传语。

菌肥:有效活菌数标准只有三个!

目前带菌类肥料的标准只有三个,有效活菌数大于等于0.2亿/g、或大于等于2亿/g、或大于等于1亿/g。如果包装上出现5亿、10亿、12亿等字样,多数是有问题的,购买时需要特别留意。

常用骗术案例

一农资忽悠团

近年来,农村田间地头冒出许多所谓的科学施肥“讲师团”。他们借“讲师”名干“忽悠”事,向农民推销肥料,甚至“热心”帮农民施肥入地。但购买到手的肥料质量和推销样品相去甚远,造成不少农民上当受骗。

案例:江苏省盱眙县旧铺镇某肥料企业组织“忽悠团”,开车到处找种田大户推销。韩某和另外4名村民在推销员推荐下廉价购买了18袋25%含量的复合肥。本以为捡到便宜,可回头查货时才发现上了当。购买的肥料与当时订货看到的样品完全不一样,其中12袋是掺了钾的脲胺,其余都是磷肥。

这些产品且不论质量真伪,即使在当地农资市场直接购买,每袋也要便宜一半价钱。韩某向当地农业执法大队、工商局等部门举报,据了解,这个“忽悠团”假借其他正规肥料厂家之名推销产品,仅盱眙县上当的就有800多人次。

二 “黑”科技

当前,具有差异化特征的新型肥料异军突起,成为市场宠儿。但有部分不法厂家披着新型肥料的外衣,将普通肥料标出“天价”,辅以虚假、“高大上”的“黑”科技宣传,恶意炒作概念,借助花样叠出的营销,引诱农民上当。

案例:2015年,河南省郏县相关部门依法对王某团伙销售劣质肥料进行联合查处。经查,王某等人冒充内乡县某肥料企业人员,通过推销会等形式将号称“智能缓释”的肥料推销给农民,而实际只是普通的氯化铵肥料。氯化铵中氯离子含量较高,不宜在一些作物上施用,也不能在苗期大量施用。

农民对这种所谓“智能缓释”肥料是什么并不了解,导致郏县157户农户错误施用,施肥农作物面积2286亩,受损面积412亩;林果施用面积69.2亩,受损面积68.1亩,农作物枯死导致直接经济损失60多万元。

三 以次充好

有不法分子以价格低廉的化工原料或劣质矿石,生产假劣肥料,以赚取丰厚利润。这种假劣肥料施用到作物上,会给农民造成严重经济损失。

案例:2013年,刘某看到老乡李某在山东某地注册了肥料厂,便找到李某合伙,在未经生产登记、许可以及检验的情况下,私自生产了10吨名为“管一季”的微量元素肥料。这些所谓的微量元素肥料,实际生产过程中加入了大量廉价的硫酸钠、硫酸铵和硫酸镁,而外包装上却毫无警示。

购买了这些肥料的农民在施用过程中,导致土壤局部盐分浓度过高,致使种植的大姜、大葱、芋头等作物减产、绝产,造成经济损失90多万元。

四 挂“洋”头

随着对外开放的深化,国外不少化肥企业进入中国市场,国内“洋”化肥琳琅满目。然而,有农民高价买了某些所谓“洋”化肥后,却大呼上当。原来,是不法厂家在挂“洋”头,卖假肥。

案例:某地执法人员在市场抽查时,发现某品牌复合肥包装上,产地标为意大利,却又标注了国内的生产批号,还有一些肥料包装上标有“×国化肥国际集团有限公司品牌授权”的字样。但当执法人员询问店家是否查证过厂家提供的相关授权文件时,店家却说没有。更有甚者,有些肥料包装上印着中文品牌和英文字母,酷似进口肥料包装,实际上是国产肥料穿上“洋装”,按进口肥料的价格卖,以牟取更大利润。

总结:

纵观这些假化肥的骗术,其实无外乎抓住了大家“图便宜”和“图高效方便”的心理。世界上没有免费的午餐,低于市场价格的东西,一定有它廉价的原因,买农资,还是要上正规的渠道购买。

凡事也都有因果关系,人生什么病吃什么药,不存在包治百病的神仙药,做农业种植也是。

快来抢沙发

快来抢沙发