终于找到了一部替代《舌尖3》的美食片(不是《水果传》)

如果你问一个美国人,最著名的中餐是什么?

他会告诉你,左宗棠鸡和熊猫快餐。

此时的你一定是黑人问号.jpg,这tm都是些什么鬼?

左宗棠能吃?熊猫快餐是竹子吗?

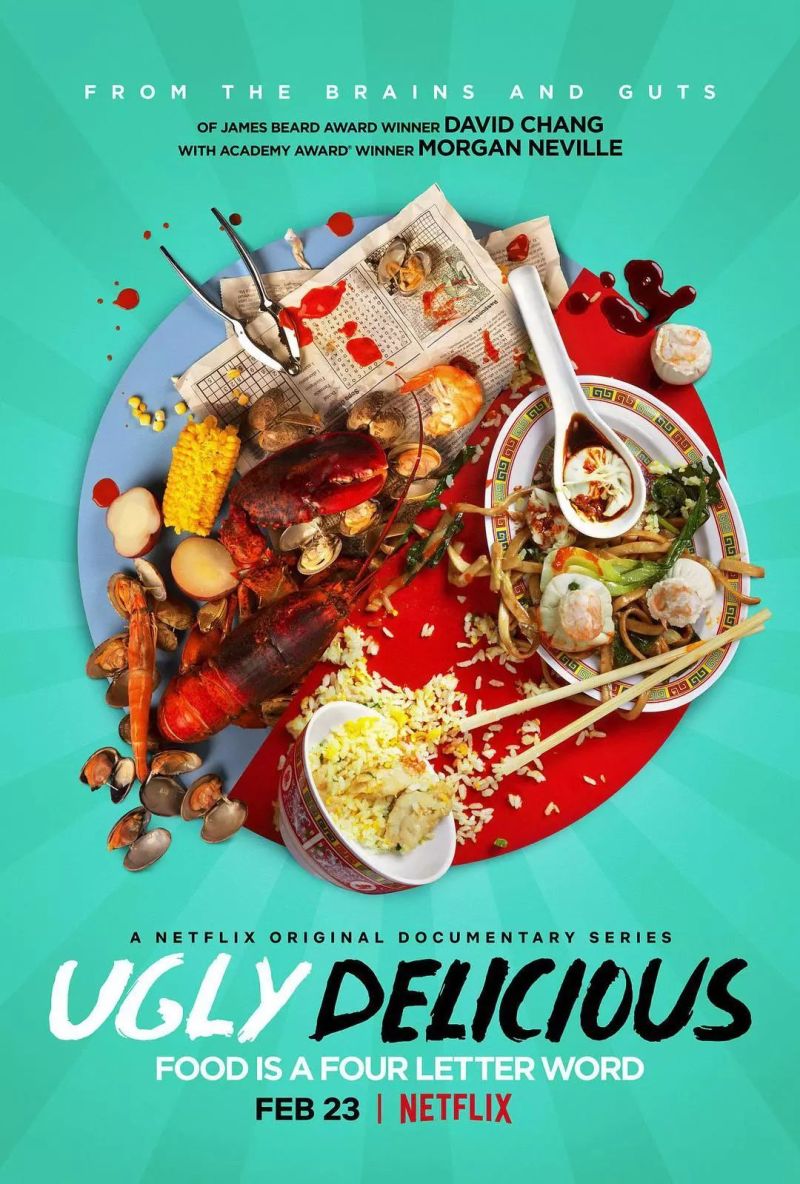

类似这样对中餐的误解在一部由Netflix出品的名为《不中看的美食》的纪录片中随处可见,这部八集纪录片目前在豆瓣上的评分为8.8,直接碾压了《舌尖3》的4.1分。

如果说《舌尖》系列是带领大家寻找最正宗、最家常的味道,那么这部片子则专挑那些不正宗、不精致的食物,比如披萨、饺子、炒饭、炸鸡等。这一点从纪录片的名字中就能看出,这些食物ugly,但却delicious。

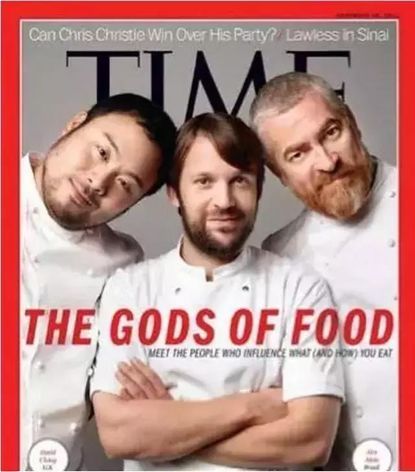

而带领大家寻找这些美食的,是如今凭借一家拉面店引爆美国的韩裔美籍厨师David Chang。

(左一为David Chang)

他最擅长的是在家乡味道(亚洲食物)中掺入欧式、美式等当地流行的做法,如今不仅开了多家餐厅,还登上了《时代》杂志的封面。

每集他都会带着几位朋友一起聊美食,但聊的不是食物怎么做才好吃,而是在美国这个移民大熔炉背景下,食物背后的故事与伴随而来的偏见和争议,其最终目的就是告诉我们:

放下偏见,只专注食物本身的美味。

比如,纪录片中直面的第一个偏见就是正宗。David Chang认为正宗是个被过誉的概念,并且大方地说出:我憎恨一味追求正宗的人。

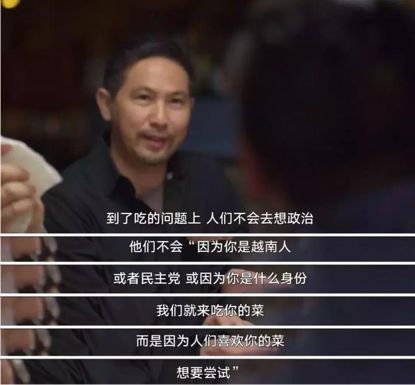

还有关于政治的偏见,在对于美食的问题上,人们不应该因为你是哪国人,哪个党派而改变对它的看法。

对于一直以美食为骄傲的中国人来说,第七集《炒饭》中讲的是中餐歧视。当聊到“中餐会不会像意餐一样逐渐在美国成为主流”时,一位美食评论员说,因为意大利人是白人啊,一语道出隐藏在食物背后的种族歧视。

甚至在美国的某知名网站上,会赫然登出这样的文章:“唐人街的中餐又脏又恶心,但这家餐厅却是最好的中餐馆,因为他的主厨是白人。”

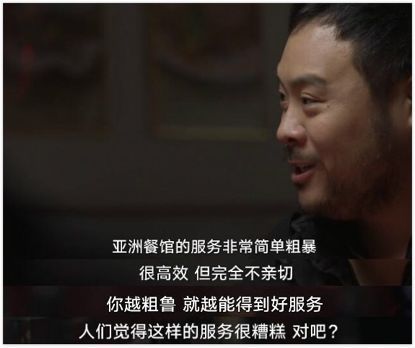

除此之外,廉价、服务简单粗暴也成为了许多外国人对于中餐馆的刻板印象。

更可笑的是,有些外国人拒绝中餐的原因竟然是因为味精。他们认为中餐中放的味精会让自己头痛等各种不适,所以许多人进门第一件事就会问:你们放味精吗?

但David Chang特意做了实验,把带有大量味精的零食分发给被实验者,他们却吃的津津有味。

他当面戳穿所有人:这其实是把种族偏见带进了食物领域里。

这脸打得啪啪响,真的很爽了。

对于中餐的歧视从哪里来?纪录片给了非常充分的介绍。

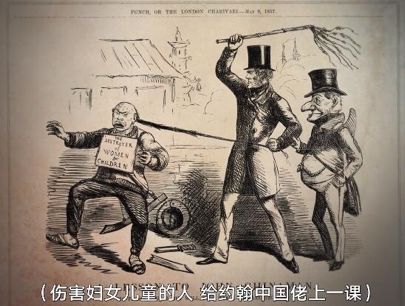

19世纪50年代,大批中国移民来到美国,开启掘金之旅。但美国并不接纳,当时的画报不仅称之为“黄祸”,更滥用私刑,殴打中国人。

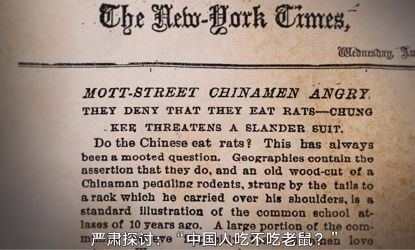

《纽约时报》更是严肃讨论了“中国人到底吃不吃老鼠”这个话题,从那时起,大家对于中餐的刻板成见开始形成。

这也使得真正的中餐在美国的推广尤为艰难,中餐馆老板们只能选择——融合。来自重庆的中餐馆老板吐槽:如果我们做真正的中餐,那就没生意。

而当地的华人为了融入美国,宁愿去学墨西哥烤肉也不会想去了解中餐文化,如此恶性循环,使得“美式中餐”越来越跑偏,真正的中餐不被理解和认识。

难道,就没有人坚持真正的中餐了嘛?当然有,瞧这个做肥肠和红烧狮子头的小哥儿。

亲自挑选食材才是我国大排档的精髓和乐趣所在啊。

David Chang说,自己有时候会羞于说出自己喜爱的某样食物,怕别人会觉得“那是下等文化”,但他也意识到,这样其实是不对的。

除了放下偏见、回顾历史、回归食物本身的故事线,《不中看的美食》也经常穿插一些有趣的环节,比如:教你如何在中餐馆点到“隐藏菜单”里的大菜:

时不时来一场有关于中餐和意餐的辩论:

当然,最重要的还是美食纪录片的灵魂——美食!!比如这个龙虾山:

北京颐和园里的宫廷菜鸳鸯锅:

第三代华裔做出来的牛排炒饭:

哪一个不比左宗棠鸡和熊猫快餐诱人啊,外国朋友们!!

如果说,一般的美食纪录片会让人在看完后了解饮食背后的文化,那这部《不中看的美食》则是让人放下食物的起源和文化、背景,只关注于食物本身。保持无知很容易,弃之不顾更简单,但学会接纳和放下偏见才是真正的勇敢。

(PS:回复“不中看”,你懂的)

快来抢沙发

快来抢沙发