《伯德小姐》:熟悉的家乡没有风景,远方才能出人头地?|五官科

厌恶,只是爱的另一种模样。一旦离开了,你才会了解你的爱有多深。

文 | Louis Hothothot 编辑 | 胡雯雯

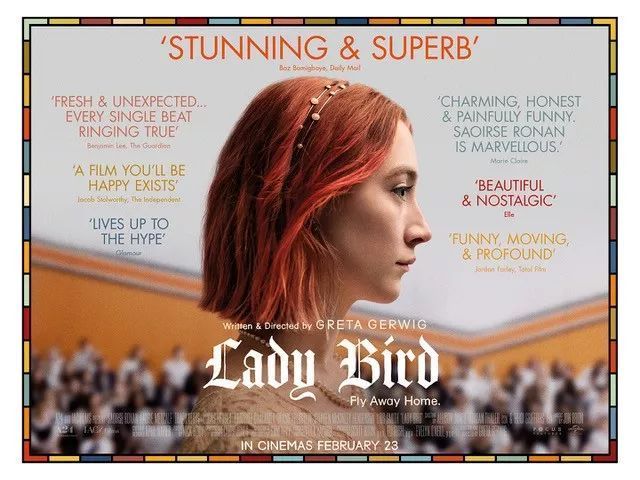

下个月,94年生的西尔莎•罗南(Saoirse Una Ronan)才刚刚进入她人生的第二个年轮。而她已经被奥斯卡提名三次了。这次被提名的电影《伯德小姐》,海报给出了她的侧面肖像照。

这个角度,在肖像史中有着悠久的传统,大概是刻画人物的性格特征的最受欢迎的角度;历史上的第一张邮票——英国女王,也是以这样的角度被印刷的。

不同于英国女王的端庄,满头红发的伯德小姐充满了反叛感。她背后是模糊的人群,右上角有一个同样模糊的十字架。海报的外边缘,是用教堂玻璃的颜色镶嵌出的“画框”。这些视觉元素,清晰地交代了这部电影的元素:宗教、社群、反叛和个人身份的关系。

伯德小姐本名Kristine,这是个有着悠久基督教背景的、颇受欢迎的女性名字。我搜了一下姓名百科,发现全球有22万6千个Kristine。这也难怪,伯德小姐会嫌自己的名字太普通,才改名“Lady Bird”。

其实,改名字的最大的动机还是对家庭的反叛,对出生地的反叛,对宗教气氛的反叛——她向往变成一只bird(鸟),飞向纽约。纽约对她的吸引是文化上的,伯德小姐和无数的青年男女一样认为:熟悉的家乡没有风景,远方才有让自己出人头地的机遇。

然而她出生的小城,对于这样的野心,还是嘲笑的多,支持的小。甚至连老师都在听说她梦想进入耶鲁大学时,憋不住笑出声来,对伯德小姐说:“我的工作是让你认清现实”。

母亲对伯德小姐的勃勃野心更是反对。父亲失业,家庭的经济压力让母亲不得不在两家医院工作,而伯克利大学毕业的哥哥现在只能在超市做收银员。大城市的恐怖袭击(911事件对美国普通家庭的影像可窥一斑)更是让母亲放心不下。于是,母女矛盾就集中在女儿的人生选择上,逐渐被激化,最终闹的势不两立。

汽车,在电影中是一个关键性的隐喻,象征着控制人生的方向。电影一开始,母女两人在车里就争吵的不可开交,争执的话题是女儿没有驾照。后来女儿干脆解开安全带,从副驾位置跳车了。而后,女儿的第一次爱情失败,又是在副驾驶的位置上,扑进母亲的怀里大哭,两人有过短暂的和解。

女儿最终去纽约,母亲开车送行,却不愿原谅女儿;到了机场,又不肯停下车送女儿进安检,借口是“停车费太贵了”;而在女儿起飞之后,她才后悔地把车开回到机场,在机场安检处大哭一场......

后来女儿拿到了驾照,也渐渐地在自己掌控的方向上越走越远,终于远赴纽约。远离故乡之后,人往往才会发现,自己有多爱故乡、多爱家人。

在纽约的一次宿醉之后,伯德小姐被送进了医院,醒来后,她孤零零地坐在陌生的病房里。对面病床上,有一个亚裔男孩,脑袋被包裹得像木乃伊一样,露出来一只眼睛盯着她;而他的身边,有母亲的陪伴。

这样的场景,她不能不触动。随后,她来到了纽约的天主教堂,在唱诗班面前,女儿忍不住泪流满面。她发现,她的萨克拉门托身份的,其实早已刻在她的骨头里。当她孤单,最能安慰她的是什么?不是纽约的文化,而是故乡的乡音;当她受伤的时候,最想依赖的是什么?不是漂亮有魅力的新朋友,而是她以为恩断义绝的父母。

于是她拿起电话,给母亲留了一句言:“是我,Kristine,你给我的名字,是个不错的名字。你第一次在萨克拉门托开车时激动吗?我是激动的,而我想告诉你,虽然当时我们不怎么说话,其实我很想对你说:所有我一生都很熟悉的路线,商店和所有东西.....我想告诉你:我爱你,谢谢你”。

离开了,你才会了解你的爱有多深。我想,所有的离开故乡和家人的人,都有这样的情感体验吧!

尽管在萨克拉门托的时候,伯德小姐很抵触天主教文化,她甚至恶作剧捉弄了她心里最尊重的修女老师,只为了获得一个有钱女孩子的友谊。而实际上,学校教会她的,远比她想象的多。那位修女老师用一句话点醒了她:“关注和爱,是什么关系”?这个问题,直接促使她去思考“爱是什么样子的?”

当她拿到驾照,开着自己一直嫌弃的母亲的低档车——这正是她开始自己掌控自己的人生的时候。她开过熟悉的城市、街道、超市、学校......看到了不同的风景。这些,都不再是她厌恶的样子了!

她心里很想和母亲分享:“我很激动,你第一次开车时呢?”而此时此刻,她想到母亲对自己的苛责,那不正是源自于希望她变得更好吗?

苛责,原来是爱的另一个模样!

而长期以来,她渴望成功,渴望进入上层社会,渴望交到有钱、体面的朋友,渴望像时尚杂志上的模特一样漂亮,渴望摆脱自己的身份。对家庭的反叛、对姓名的更改、对家人的伤害、索取和报复,都是源于对自己的身份的厌恶。有心理学家分析过:很自恋的人,往往痛恨自己的声音和面孔。

厌恶,其实是爱的另一个模样!

▼ ▼ ▼

伯德小姐 Lady Bird (2017)

导演: 格蕾塔•葛韦格

主演: 西尔莎•罗南 / 劳里•梅特卡夫

类型: 剧情/ 家庭

语言: 英语

上映: 2017-09-01

来源|南都周刊

快来抢沙发

快来抢沙发