50年前,江门甘化人用铁锹挖出个防空洞!现在,它将发生惊人蜕变……

在江门有些地方

也许你曾经到过却并未注意

你甚至不知道

也许你的脚下就深埋着一段历史记忆

……

在甘化社区内的一片绿色植被下面

藏着一个鲜为人知的

【人防工程】

或者

咱们换一个名字称呼它

【蛇山防空洞】

大大小小的人防工程

江门并不少

为什么今天我们单单把它拿出来讲?

是因为

它是甘化人一铁锹一铁锹挖出来的

它牵起了我们的甘化情

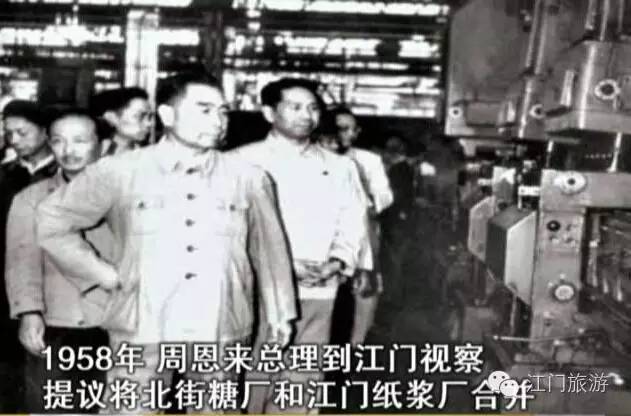

▲由周总理亲笔题字的“江门甘蔗化工厂”。

更因为

如今,它将发生惊人蜕变……

工人用铁锹挖出防空洞

近日,记者在甘化社区工作人员和原甘化厂老员工的带领下,进入位于社区内的蛇山防空洞探访。一进入防空洞,一股清凉感扑面而来,仿佛进入另一个与世隔绝的世界,地面可以见到用碎砖拼成的文字——七三年十一月建成。这几个字,在无声地诉说着几十年岁月的沧桑。

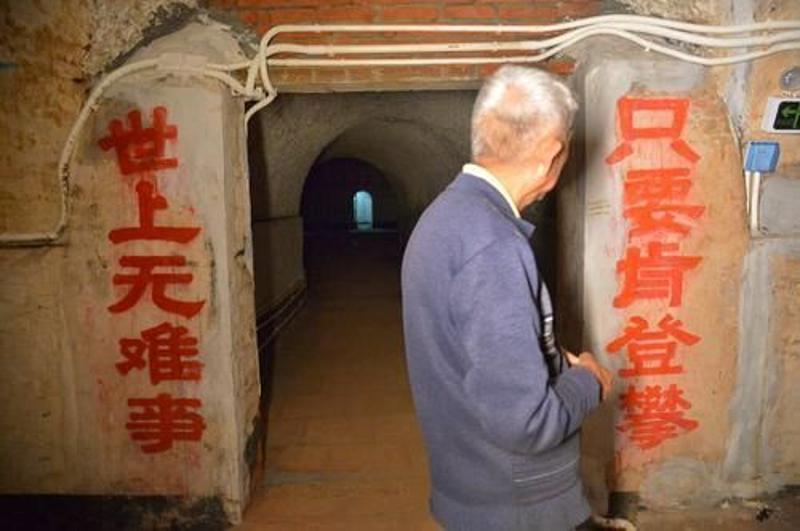

▲甘化厂老员工参观防空洞。

沿着长长的狭窄通道往前走,记者见到沿途安装了照明灯、通风机、摄像头,分岔路口张贴有参观指示牌和地图。

▲防空洞内照明、通风设备已安装完备。

尽管如此,防空洞内四通八达的通道依然让记者摸不着北,如果不在熟悉地形的社区工作人员带领,外人在洞内很容易迷路。在洞内手机没有信号,因为有通风设备,人在洞内并不感到烦闷。

▲防空洞内增设了很多指示牌。

“这里是大厅,这是医院,那边是厨房,厨房的烟囱直通山顶,山顶上有防空的对空射击点。厨房旁边还有一口水井,现在井水依然清澈见底……”陪同参观的原甘化厂老干部肖志坚如数家珍。

▲厨房的烟筒直通山顶。

据他介绍,防空洞是上世纪60年代末70年代初开始建设,当时我国面临着复杂的国际形势,甘化厂为响应毛主席号召,厂党委召开会议,决定在蛇山开始挖防空洞,至今防空洞大厅内仍留有毛主席“深挖洞、广积粮、不称霸”的标语。

▲防空洞大厅依然保留着毛主席的标语。

据介绍,当时甘化厂每个车间都要出工人,轮流投入到建设防空洞中,干部们周六也要参加搬砖、运输泥土等工作,干得热火朝天。因为当时工厂里没有挖掘工具,大家是一铁锹一铁锹挖出来的,进度比较慢,后来才用上冲击钻,一直挖到1974年左右才基本完成。根据原甘化厂厂办主管梁添宝提供的图纸档案显示,1973年12月底,甘化厂共完成防空洞面积855.85平方米,后来这一数字还不断扩大。

将建成红色教育基地

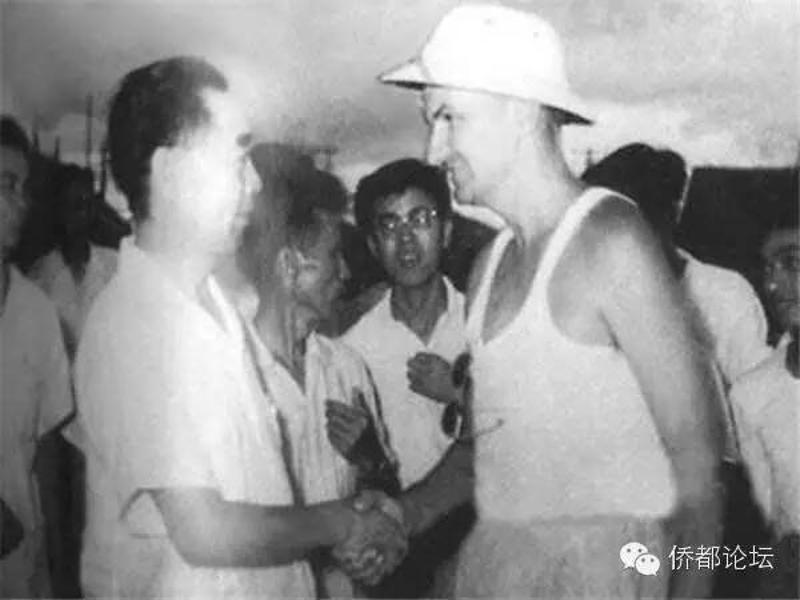

建设完成后的防空洞成了当时甘化厂工人的骄傲,不少前来甘化厂参观访问的外国友人、糖厂同行、领导嘉宾,除了参观当时亚洲最大规模的糖厂生产车间外,另一个保留节目就是参观甘化厂防空洞。至今记者仍然可以在市档案局留存的老照片中,找到不少当时外国友人参观甘化厂防空洞的历史照片。

▲江门日报记者郭永乐翻拍于市档案局资料。

甘化厂对防空洞管理非常重视,制订了详细的管理制度,包括每周两次进入洞内检查,对各个洞口、通风口、工事等进行检查;对铁门和金属设施上除锈油漆;做好人防工程维护设备情况登记等。在甘化厂改制前,一直都有两名工作人员专门管理防空洞。

▲防空洞大厅依然保留着当年的标语。

肖志坚介绍,后来随着社会的发展,防空洞备战、备荒功能不再有了,随后甘化厂在上世纪90年代初对防空洞进行民用改造,成了退休工人活动场所,晚上工人们可以在防空洞大厅内跳舞、唱歌。还曾用于国防教育,组织厂内党员、团员参观。因为洞内比较潮湿,还有人在防空洞内发豆芽、发蘑菇。后来周围地块改造,有人从旁边机械厂的防空洞通道进入,偷走不少洞内设备设施,防空洞就少人光顾了。

2015年,有关部门对防空洞进行改造,安装了照明、通风、监控装置,封堵了一些洞口,增添了参观指示牌。2016年9月18日,恰逢中国人民抗日战争纪念日,市人防部门和甘化社区组织了甘化厂的老员工参观防空洞,看着自己年轻时亲手建设的防空洞重新焕发光彩,不少老员工都激动不已。

▲甘化厂老员工参观防空洞。

甘化社区书记廖玉娇告诉记者,今年是周总理为甘化厂题字60周年,市、区多位领导前来防空洞视察,白沙街道办和甘化社区有意把防空洞打造成红色教育基地,目前防空洞内设施基本安装完毕,下一步可能会增加一些关于甘化厂的资料,向社会宣传甘化厂的红色历史。

▲当年报纸对甘化厂开机的新闻报道

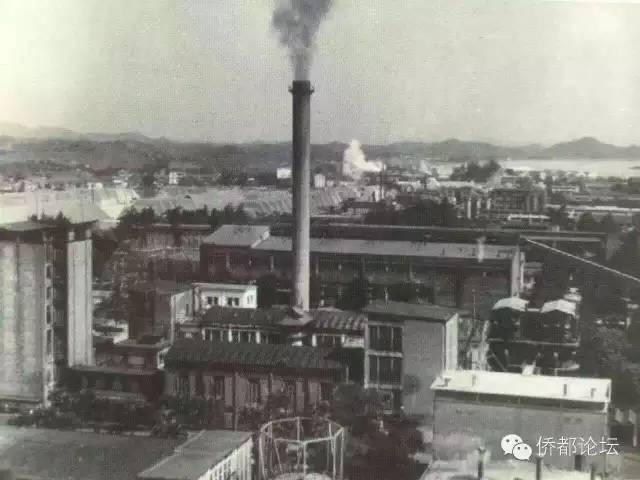

50多年前的甘化厂区

空气中,混合着白玉兰和蔗糖的芳香

它由周恩来总理亲笔提名

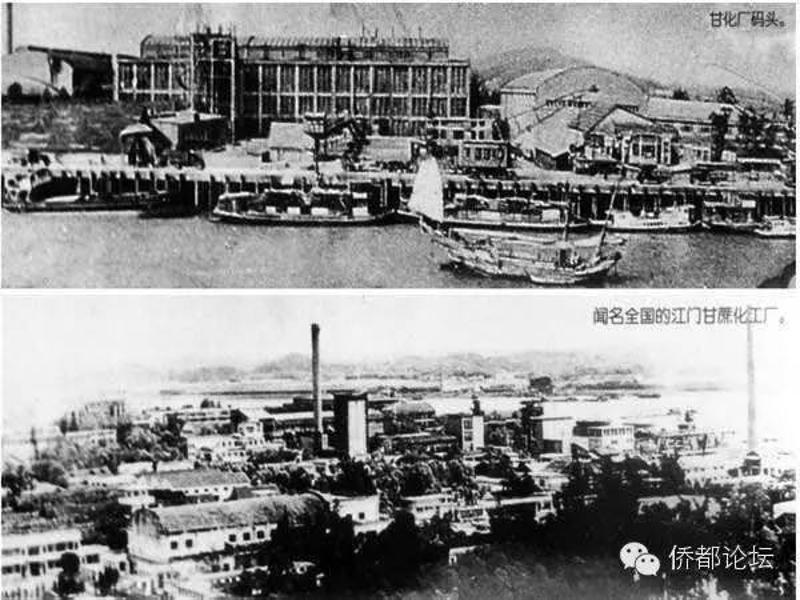

是亚洲最大的糖厂

是江门工业时代的辉煌记忆

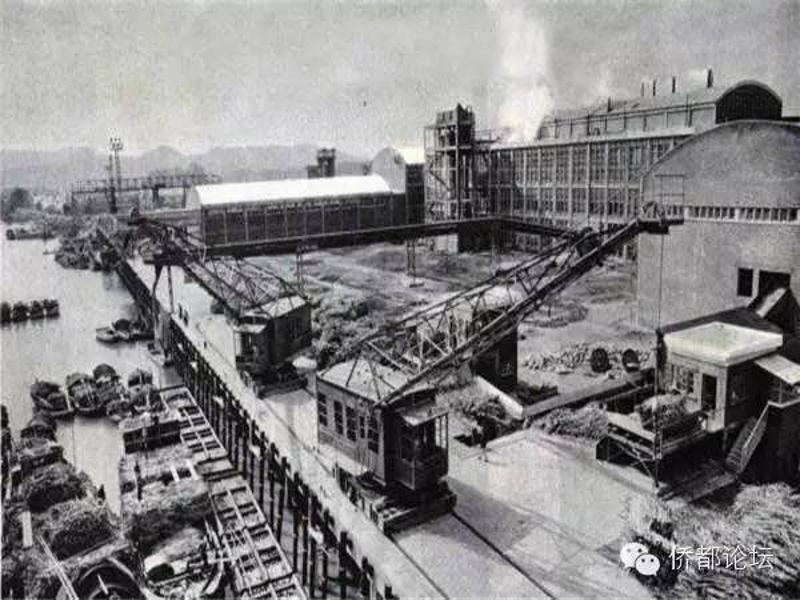

▲制糖车间

它曾两次被用作电影的拍摄基地

1979年

北京电影制片厂

在这里拍摄了《甜蜜的事业》

获1980年第三届电影百花奖最佳导演奖

2000年

《新甜蜜的事业》又再次在这拍摄

甘化厂

承载着老江门人的芳华

50多年后的甘化厂区

时光斑驳,静默无声

但,每当提及它时

每个江门人的内心

依旧澎湃着当年的情

那是我们共同的,甜蜜记忆……

文 | 彭剑宗

甘化朋友如相问,一片冰心在玉壶!

【序幕篇】

日薄古猿州,月上蛇山巅,西江不夜城,甜蜜入万家!这就是西江河畔的明珠,曾经亚洲最大的糖城一江门甘蔗化工厂的历史瞬间。

岁月蹉跎,流水无情,昔日的辉煌已化为今天的回忆,在寂静斑驳的宿舍楼与繁华喧闹医院之间的围墙走过,叹息着以前声如鼎沸的人们,仿佛都去了隔壁,制糖业与医疗业的落差竟如此此消彼长。抚摸着厂区的颓垣败瓦,人高的萋萋荒草仿佛争问我客从何来⋯⋯

五十年前,我们就诞生在这个甜蜜之城,每每回到这片亲切的土地,看到熟悉的地方,伴着熟悉的人,仿佛一下子回到童年,这里记录岁月的痕迹,见证我们一起成长。

回首过往,才发现弹指一挥间这个词真的很贴切,眨眼五十个春秋,多少成败尽皆过去,但儿时成長的记忆却如影随形,挥之不去。

每一天,清晨的空气混合着白玉兰和蔗糖的芳香,五七大队阿姨的扫街声划破了工人新村大街小巷的宁静。

6点正甘化广播站的东方红准时响起,晨跑的甘化人已经绕化机厂跑了几圈。7点满街蓝色牛仔装的自行车潮,川流不息地进出周总理题词的厂门,奔赴几十个综合利用车间,夜以继日地生产全国名牌"莲花牌"白砂糖,酒精水泥白纸等衍生产品,每天运作着伟大的甜蜜事业,欣欣向荣!

【甘小篇】

甘化厂小学大门两边,刻有毛主席"好好学习,天天向上"红底黄字的牌匾,张开怀抱,热情拥吻每一位蹦蹦跳跳来到的早上八、九点钟的太阳。

清晨,开课铃声,早操声,读书声,夹杂着李伯的醒狮锣鼓声此起彼伏。课室四周贴满"团结紧张,严肃活泼"的横幅,墙上掛满了雷锋,黄继光和邱少云等的英雄海报,壮怀激烈的爱国情操油然而生。

课文《谁是最可爱的人》激励男同学都将自己的志愿写为:解放军。

操场上,"锻练身体、提高警惕,保卫祖国"的喊声响彻云霄。德、智、体全面发展,乒乓球、篮球,爬竿、跳远,我们时刻准备着,闪闪的红星伴我去战斗。

【生活篇】

双职工家庭的小学生们,一下课飞奔回家升炉煮饭,共用厨房内充满欢笑;互相分享美食,邻里间守望相助亲密无间。偶尔饭堂打饭,美味的6分饼和4分捞面至今齿颊留香。午后雪条佬吆喝声:男一行,女一行!可惜每次排到我总是刚卖完,真懊恼雪条佬是否重女轻男?

下午,冒着水泥厂的扬尘与滤泥池的恶臭,奔跑在足球场上,却乐此不疲。

黄昏日落,泳池大门人山人海。无耐性,舍不得花几分钱的门票,便将爬墙逃票的好本领发挥到畅快淋漓。晚上,蹓冰场的盛会连市区的小伙伴也远道而来。

周末经典的北街市场鱼档,用砖头、木板排队,只盼卖鱼佬给你超出鱼票价的份额。当兴高彩烈地拎着草绳扎的鱼蹦跳着回家时,冷不防半路杀出恶犬,鱼掉了落荒而逃,回到宿舍楼,又是甘化式教仔,黃鳝炆猪肉 。

【社区篇】

甘化生活区配套完善,充分体现社会主义初级阶段的成功实践--招待所旁人工湖,保健站旁消防队,欧式俱乐部旁标准泳池,足球场旁篮球场,滑冰场旁饮冰室(红豆冰棍,红豆多到无冰影),桌球室、乒乓球室,图书馆。还有工人夜校培养出不少社会栋梁。二层的榴花餐厅成为婚礼喜庆场所,价兼物美,养猪场边遍布鱼塘,招待所旁是市场,汽水厂旁水井房,生活设施应有尽有,配套成龙令人羡慕不已。争嫁甘化仔蔚然成风,单身宿舍变婚房。按需分配,人人平等,真正做到老有所依幼有所养。

【童趣篇】

课后节目丰富,蛇山烩番薯捉竹象,自制报纸风筝在猪场上空盘旋,自制火柴枪橡根枪打田鸡,赌铜铁拼烟纸角,爬墙偷海关后园的芒果和农场的鱼菜。每晚在俱乐部前厅前,看全厂唯一的两部九寸黑白电视,憋着尿看完《南征北战》,生怕去厕所后挤不进人群。

当年戏票7分钱一座,可自带木板搁扶手坐两兄弟,从《地道战》到《地雷战》,从《十五贯》到《红灯记》,如数家珍,不亦乐乎。

【名人篇】

还记得跑场走片的三轮摩托车帅哥司徒叔叔、仁心仁术的铁打医生娥姑,免费施医赠草药,回报的只有油角棕子,和无数感恩的心,我是其中之一。保健站的梁医生和护士们,随传随到24小时服务。国际标准游泳池,英伟的救生员施金炳和欧国瑞随时准备下水救人,还记得欧叔勇救技校溺水少年。英姿飒爽的民兵连长汤珠漾、派出所的梁所长、工会三结合的九叔娇伯、甘化女篮射手哨牙妹(请人肉此女神),屡获省轻工联赛冠军堪比NBA。原料场的冲天火灾,来自佛山地区的十几辆消防车,指挥判断有方,奋战三天灭火无一伤亡,用推土机截断火路成为经典教材。美术老师志威哥和帅哥甫记,育出甘二代小画家遍布全球。工人们个个能工巧匠,DlY鱼骨天线,装家用电线,建鸡舍,自制煤饼机。

还有考上北大的甘化儿女黄宝华、陈永康等等英雄辈出,群英荟萃难以细数,是你们为甘化人赢得了荣耀,向英雄联盟致敬!

【北街篇】

北街医院的木棉,海关山的青松,与雄伟的江新联围遥遥呼应;水文站的潮莲渡轮,载我们横渡壮阔的西江。

一年一度的渡江泳在这里展开,万里西江横渡,极目“粵”天舒。壮实的驳艇大妈,风雨无阻地划送我们上江心的广州红星轮。

河边的船篷掩护着偷甘蔗的节奏,洪水泛滥时全城齐心抗洪抢险 。

【节日篇】

小城故事多,高沙港钓清明虾摸蚬捉田鸡,端午节用厂农场的蕉叶包碱水粽。重阳爬蛇山防空洞,过年的爆谷声此起彼伏。几角红包全部买晒炮竹炸牛屎。中秋节提花灯拖花车,穿街过巷食月饼。家家建鸡笼,引来剦鸡佬磨刀佬补镬佬轮番叫阵:“铲刀磨绞剪,吾利吾收钱”。

春天行军去东湖看花展,夏天在路边公共水井管道下直饮避暑,秋天家家户户晒腊肉菜干,冬天入工厂冲热水凉焗桑拿,构成一幅甘化式的清明上河图。快乐无忧的童话式生活,四季如春的世外桃源!

【和谐篇】

当年我们无iPad &TV但有广播站和篮球赛夜场;无豪宅但有三世同堂天伦之乐;无电话但有大嗓门楼上楼下高声唱和;无煤气但有全家上阵自制煤饼;无铅笔刀和胶垫但有北街医院同学送上旧手术刀和胸片;无轮椅但有学雷锋小组背残疾同学返学校;无空调但有露天竹席安享凉夜;无亲人的军烈属有我们的八一节慰问;俨然充满人情味的甜蜜之城,夜不闭户路不拾遗的太平盛世。

【展望篇】

往事已矣恍如昨天历历在目,甘化情已融入血液,同学情也化为身体的一部分,我们从幼儿园小学中学,甚至大学工作,形影不离亲如兄弟姐妹代代相传,也成就了无数的美好姻缘。今天甘化厂虽然没落在时代的变迁里,消失在迁拆的尘埃中,但甘化的团结互助精神,何时何地常在我心,浩气长存曲终人不散。

今天的甘化人,不论你在哪里生活,有着怎样的际遇; 不论你流连在时代广场,或者徜徉在金门桥上;不论你眺望在悉尼桥下,或者驻足在剑桥河边;都怀揣甘化精神“团结紧张,严肃活泼”,脸上挂着甘化式甜蜜的笑脸。路漫漫其修远兮,甘化情,伴我此生。

假如时光可以倒流,让我再躺在水银灯下的露天竹席,蚊香萦绕葵扇轻拂,繁星闪烁流萤飞舞,呼吸着甜蜜的空气,发着甜蜜的美梦:我欲乘风归去,甜蜜洒满人间!

衷心感谢协助我写此文的朋友们,你的共鸣我的欣慰!甘化朋友如相问,一片冰心在玉壶!

完

沧桑风雨后,甘化依旧在

就让我们耐心等待

它的下一次惊艳转身

……

来源:江门发布综合整理自江门日报(记者/郭永乐)、侨都论坛(文/彭剑宗)

责任编辑:邓艳琴

快来抢沙发

快来抢沙发