发现惠城之美 | 那些赋予这座城深厚底蕴的文化书院,你知道几个?

历史上的惠州

曾被视作“南蛮之地”和“放逐之所”

为何近乎蛮荒之地的惠州却人才辈出?

答案之一是其书院文化

惠州历来是书香要地

可谓书院林立、学宫遍布

被列为广东四大著名书院之一的丰湖书院

在惠州乃至广东教育史上均占有重要地位

受书院文化的浸润

惠州“城以人兴,人以城荣”

这座具有深厚人文底蕴的千年古城

历来是文人墨客、名吏重臣荟萃之地

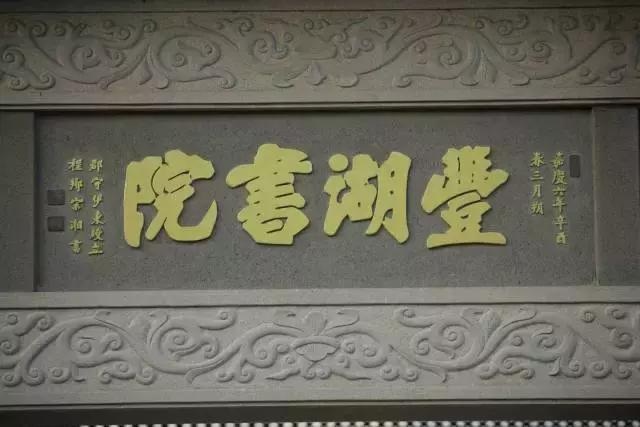

丰湖书院:一缕书香系千年

书院是我国自唐代至清代重要的教育机构,是培养人才的摇篮。惠州受苏轼等文人影响,文教开发亦较早,其中以丰湖书院最有名气,规模最大。

丰湖书院始建于南宋淳祐四年(1244年),时任惠州太守赵汝驭在惠州银岗岭创建“聚贤堂”。十年后,惠州太守刘克纲将聚贤堂改为书院,并命名为“丰湖书院”。后废于洪武十七年(1384年)。清康熙三十三年(1694年),惠州知府王瑛鉴于惠州各地教育事业凋零,购黄塘叶氏“泌园”等地作为讲学习诵之所,复名丰湖书院,废于雍正初年。嘉庆五年(1800年),惠州知府伊秉绶大规模修建丰湖书院,次年落成,聘名士宋湘为山长。

1901年,丰湖书院改为惠州府中学堂,结束了传统书院历程。1913年,改名广东省第三中学。1936年更名为广东省立惠州中学。1938年日军侵惠,校址(书院)损毁过半。1946年3月,粤秀中学迁驻惠州丰湖书院办学,同年6月奉省令改办省立惠州师范学校。与此同时,原本的惠州中学改在县城的归善学宫复校。至“文革”期间,惠州师范校址(书院)又改为惠阳地区招待所。1978年复为惠阳师范,1993年,改为惠州大学,2000年改为惠州学院。2008年丰湖书院景点逐渐恢复,惠州学院全部迁往金山湖新校区。

历史上,丰湖书院曾两度繁荣。自明洪武年间起书院荒废了三百多年,直到王瑛出守惠州,重视文教,在丰湖边重建丰湖书院。自书院重建后,“士之读书奋起,以得科名者,不乏其人。而远近亲朋,相与扁舟湖上,一唱一酬。篇什流传,颇极一时之盛。”王煐也被惠州人称为“贤太守”。此后丰湖书院再度荒废,直至110多年后,惠州又来了一位“风流贤太守”伊秉绶。伊秉绶是当时中国文坛星光耀眼的人物,又聘岭南才子宋湘为书院山长,二人以丰湖书院作舞台共举一方崇文兴教事业,使得沉寂多年的丰湖书院及惠州文化重现生机。至十九世纪,丰湖书院己是岭南的著名书院。梁鼎芬到书院做主讲时期,令藏书量多达10万册,是当时拥有全国最齐的地方志的书院。可惜的是,民国时期战乱频发,书藏损失严重。1931年,剩余藏书迁入由当时地方名士筹建的惠州私立丰湖图书馆,即今惠州市图书馆前身。

丰湖半岛三面环水,新建的丰湖书院就坐落在绿树丛中,穿过“丰湖书院”牌楼,前面是一座仿古官式建筑,粉墙黛瓦,古朴素雅。里面修建园林景观,四周回廊衔接,环境幽雅清静,亭台榭阁俱有。与前厅隔院相对的是两层高的藏书楼,二楼则摆放着整齐的书籍。藏书楼左右两侧分别是“致知苑”、“格物斋”。

丰湖书院作为宋湘所言的“人文古邹鲁,山水小蓬瀛”,紧紧维系着惠州千年一缕书香与丝丝文脉,只是如今古朴幽雅的新书院里,终究是缺少了朗朗书声与幽幽书香。

梌山书院旧址,书香曾绕梌山阳

荟萃惠州,聚宝梌山。作为千年府治所在地的梌山,自古就有“此山曾住玉堂仙”的美誉,梌山书院便是梌山丰富的历史文化遗存之一。

与历史源远流长的丰湖书院不同,梌山书院为私立梌山中学,是惠州知名教育家黄植桢协同热心教育的人士于1929年2月所创办,其原址位于今中山北路66号院内(即中山公园旁原城区政府大楼旧址,现为惠城区老人活动中心)。

1938年,日军侵犯惠州,学校被迫迁至惠东多祝,后因日军侵犯多祝,学校又迁至惠东安墩办学一年多后,再次迁回多祝。直至1945年惠州光复,才重新回迁惠州,并于原址设分教处,为惠州市第一中学前身之一。

今惠州市第一中学是“文革”后原惠阳地区唯一的省重点中学,前身是惠州联合中学。而联合中学又是由解放前的惠阳县立第一中学、私立持平中学、私立梌山中学和私立文明中学于1949年10月合并而成的。解放后,学校名字又几经更改,先后称惠阳县立第一中学、惠阳第一中学、惠阳第一初级中学和惠州中学,1965年至现今,称惠州市第一中学。

梌山书院旧址因年久失修,已成危楼,据照片资料显示,是一座中西合璧的洋楼,楼前斑驳的石阶,爬满岁月的青苔。然白墙朱窗,雅韵犹存。墙面的浮雕装饰,变化有致。墙体不同造型的镂空设计,既展现了东方建筑的美韵,又起到了通风照明的作用。圆形窗、拱门、拱窗的融入,别具一格,体现西方复古建筑的特征,与传统的方窗呼应方与圆的视觉美学,在对称中展现变化之美。

历经更迭的梌山书院,虽然现在空留遗址在梌山,淹没于市井之中,但其在历史的洪流中,不问出处,肩负育才使命,为惠州培养出一代代莘莘学子,为世人所铭记。

黄氏书室——历史角色的切换

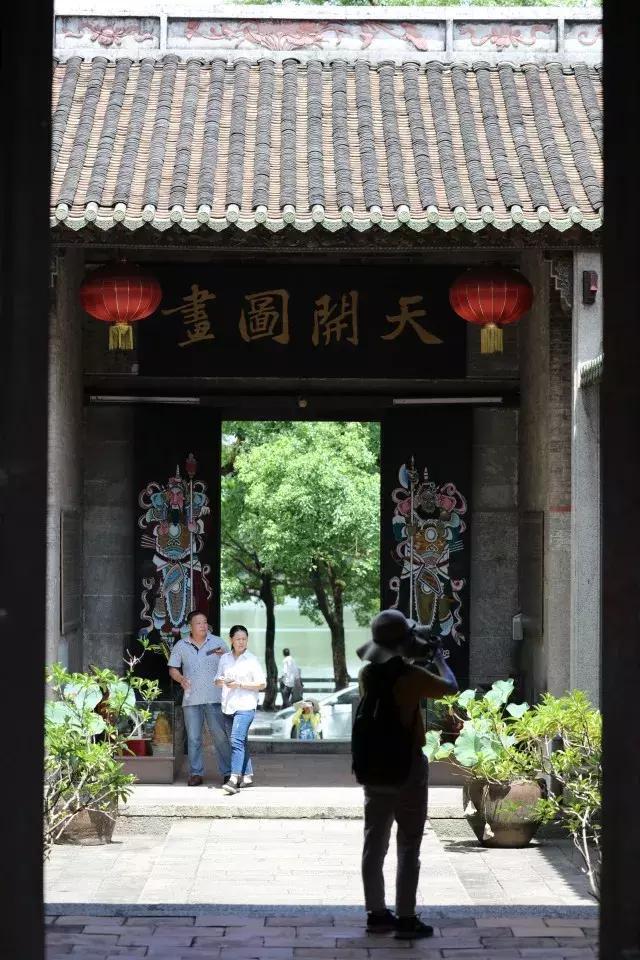

环城西二路是惠州城区的主干道,在车水马龙之中,一座清代建筑——黄氏书室,格外引人注目,在闹事喧嚣之中,高楼夹缝之间镇定自若地矗立,向每一个过往的人诉说它的前世与今生。

清朝前期,黄氏族人从福建迁徙惠州,家族繁衍生息,发展壮大,道光壬寅年间(1842)族人修建黄氏宗祠,团结家族,敬仰开宗立派的黄氏先祖。重孔兴学,书香延续是黄氏家族的传统,为了方便来惠州赶考的黄氏子弟,祠堂改名为“黄氏书室”,为他们食宿、备考提供一个栖身之地,这不是对祖先的漠视,而是对家族百年兴旺最深厚的寄托。“男儿欲遂平生志,六经勤向窗前读”,黄氏书室的每一个角落都镌刻了黄氏子弟功成名就的仕途理想,今天,透过褪色的窗牖仍然能感受到书香脉脉,诵读朗朗的气息。二进门额之上,“敦厚”二字雄浑苍劲,道出了黄氏才人学子安身立命的根本;大门两侧楹联“绩著循良第一,家传校友无双”向世人彰示着一个家族的理想和抱负!

黄氏书室,阔三间、深三进,进门左侧廊道连接三进配房,是典型的明清祠堂建筑。2005年7月书室再一次完成角色的切换,承担起时代赋予它新的任务。在“恢复原貌和保存现状”的原则下,黄氏书室开辟为“东江民俗文物馆”,整体得到修缮,历史的创痕得以抚平,打开一扇展示惠州东江文化和客家民俗的一个窗口,成为目前惠州市唯一一所专题性民俗文物馆。

从熙熙攘攘的环城西二路走进东江民俗文物馆,就像从二十一世纪走进了另一个时代,跨进大门,一幅质朴的东江民俗史画卷徐徐展开,馆内展示了具有惠州本地文化烙印的文物2万余件,从商朝贝币、东汉陶灶到唐代石磨,明清雕饰,绘画,串联起祖先们不断求索,上下奔波的生活足迹,让每一个驻足端详的有心人体会本土淳朴、厚实的民风民俗,感受一脉相承、绵延不绝的东江文化。

迈出书室的那一刻,川流不息的人群忙忙碌碌,绿树掩映下的西湖秀雅如画,与门额上“天开图画”四字相映成趣。现代的繁华、景色的秀丽、历史的厚重在内心深处交织、杂糅、融汇一身。文化是历史的镜子,历史是文化的承载,黄氏书室不会像西湖一样,周而复始地向每一位邂逅者展示四季轮回的景物,阴晴雨雪的情调,对书室而言,时代的内容在变,书室的样貌在变,时代对它的需求也在变,从祭祀祖先前辈,到方便应试子弟,再到东江民俗展示,黄氏书室的历史角色一再切换,唯一不变的是,只要它的生存空间还在,它就会永不停歇的向世人诉说它这一路走来的风风雨雨。

宾兴馆:科考“副产品”

科举制度自诞生以来,在中国流行了1300多年,明清时更是达到鼎盛时期。而惠州因众多文人学子反清复明以及“文字狱”,以致社会、文化衰落,士气萎靡,科举凋敝。为了鼓励家乡子弟科举进取,惠州乡绅们捐资兴建宾兴馆,作出租经营,其中部分费用作资助生员、举子参加考试。

清朝的科举制度已臻向完善,只有官学、私学等各类教育机构的生徒才有资格参加乡试,这些生徒称为童生。童生经过本县、本府(或本直隶州、厅)和学政的三级考试,合格后入县学、州学、府学学习者,称生员,即秀才。考取了秀才,在清代科举入仕道路上,才算迈出第一步,之后还有乡试、会试、殿试等。当时,生员、举人等赴省城、京城考试,路途遥远,交通不便,虽然官府有公车费,但寒门学子也常有旅费不足的忧虑。于是便出现各种地方成立基金组织用于资助科考士子的活动,明清时期称之为宾兴。“宾兴”源自《周礼》,乃周代举贤之法,本指国家考校取士。

“朝为田舍郎,暮登天子堂”,科举曾是寒门学子进入官场的唯一途径。宾兴馆的修建,正是通过一种积极的资助方式,让更多的寒门学子得以圆梦。道光六年(1826年),在岁贡黄锡圭倡议下,惠州归善县各乡绅共捐银6000余两、银元2000余元,买得塘尾街(即今金带南街)一块地,得惠州知府达林泰和归善县令于学质的支持,历时两年,于道光八年(1828年)11月建成宾兴馆,为三堂四横屋的封闭式四合院格局。当时,金带街至塘尾街一带的市井充满着浓郁的文化气息,宾兴馆的附近不仅有学院衙,还有东樵书院、三江书院、文昌宫等文化教育场所。不少到学院衙参加考试的生员,都会选择宾兴馆落脚。

宾兴馆坐北向南,背靠方山,前临池塘,远眺尖峰。至今馆内仍留着两块石碑,分别是《宾兴馆碑记》和《宾兴馆条约》,记载宾兴馆由来以及资助学子的各种规定。1905年,科举制度被废除。宾兴馆的历史在此画上一个分号。抗战时期,日军入侵惠州,宾兴馆也难免劫难,遭日军飞机轰炸。解放后,宾兴馆收归国有变成“公房”,继而成为环卫工人宿舍。上世纪60年代馆前的池塘被填平后,宾兴馆的周边环境和主体建筑,不断受到破坏和威胁。而后许多住户纷纷将宾兴馆内部隔离,或在空地上搭建房屋,宾兴馆的格局由此变得“面目全非”。已无从窥探当年的盛况。

如今这座隐匿在金带南街巷子深处的古建筑,正四周铁墙高围,进行修缮之中。周围一片拥挤的的民房中早已没有了当年的士习之风,100多年的风雨侵蚀,让古宅如耄耋老者般,垂垂老矣。而斑驳陆离的墙瓦之间,濡染的是一方土地醇厚的文雅,连系的是古今惠州的根与魂。

归善学宫

两千多年前,孔子创办“私学”,广招学生,并将平民纳入到受教育的范围。孔子逝世后,学校并没有因此而解散,反而被学生们传承下来,在历史长河中延续至今,并遍布大江南北,既是祭祀孔子的地方,又是文人学子读书的场所,归善学宫便是其中之一。

归善学宫由惠州路同知暗都剌建造于元泰定元年(1324年),明清时期均有修建。明代的归善学宫已颇具规模,有棂星门、泮池、戟门、大成殿、明伦堂、会馔堂、教谕室、东西两庑、号房,左后有敬一亭。至清代更有嘉善祠、肃痈亭、忠义孝悌祠、名宦祠、青云阁、文昌宫。当时的归善学宫有“东江文化摇篮”之称,作为培养科举人才的场所,明清两代走出数百位举人、进士,并且每年都会举办隆重的孔子祭祀活动。

直至科举制度废除,学宫逐渐衰落。1946年,在河源蓝口躲避战乱的省立惠州中学迁回惠州,原址丰湖书院已给省立粤秀中学进驻使用,只好在归善县学宫复校,即为现今的惠阳高级中学。之后一年时间里,旧学宫重新修葺,拆除部分危房,改建和新建了部分校舍,恢复了教学秩序。随后历经“文革”浩劫,学宫遭到破坏,被迫停办10年。直至1978年秋,从文革废墟中复办。

学宫古迹大多已在战火及城市建设中被摧毁,如今仅存明万历四十一年(1613年)所建的戟门与大成殿,学宫主体结构保存明代建筑风格,同时也掺杂了清代结构。1993年,戟门与大成殿按照原结构重修,更换了大成殿左七架梁,补装斗栱,重作屋面。按历史原貌于正脊重新灰塑梅、兰、菊、竹花饰,于戗脊和垂脊上重新灰塑缠枝菊花、八宝连中三元、一路连科等图案花饰。

走进惠阳高级中学校门,便可看到庄严的戟门,依稀能感觉到归善学宫当年的显赫。戟门为硬山顶,琉璃灰瓦面,通高8米,通面阔五间,进深二间,门内中间用分心柱。梁架为抬梁式,七架梁。穿过戟门,便可见大成殿,为重檐歇山顶,琉璃灰瓦面。殿通高10.5米,与戟门同为通面阔五间,进深二间,抬梁式梁架。殿正面板门上有阑额、中有格子窗、下有地栿。厅内红色方砖铺地,宽敞明亮,柱间无装修,顶部为彻上露明造。修缮后的学宫焕然一新,已丝毫没有颓败的气息。

归善学宫,历经了近700年的风雨沧桑,虽仍屹立不倒,却早已不复当年的辉煌。值得庆幸的是,那书舍间依旧传出琅琅的读书声。

快来抢沙发

快来抢沙发