河源首届忠信花灯民俗文化节开幕!美图、视频、3D实景...带你身临其境体会“天下客家第一灯”的无穷魅力

河源首届忠信花灯民俗文化节今日开幕啦!

什么,你没有去到现场?

不怕!记者拍回了视频

带你一饱眼福~

花灯传薪火,迈入新时代。今日(农历正月十三),随着群舞《灯艺情》,独唱《赏花灯》,舞蹈《传世家谱》,歌曲《锦绣前程》,歌舞《饮灯酒》等蕴含向上向善精神力量的以“忠信花灯”为主题的民俗传统文化节目开演,河源首届忠信花灯民俗文化节在全国文明村——连平县忠信镇司前村正式拉开帷幕。

花灯传薪火,迈入新时代。今日(农历正月十三),随着群舞《灯艺情》,独唱《赏花灯》,舞蹈《传世家谱》,歌曲《锦绣前程》,歌舞《饮灯酒》等蕴含向上向善精神力量的以“忠信花灯”为主题的民俗传统文化节目开演,河源首届忠信花灯民俗文化节在全国文明村——连平县忠信镇司前村正式拉开帷幕。

喜庆祥和的忠信花灯上灯仪式、

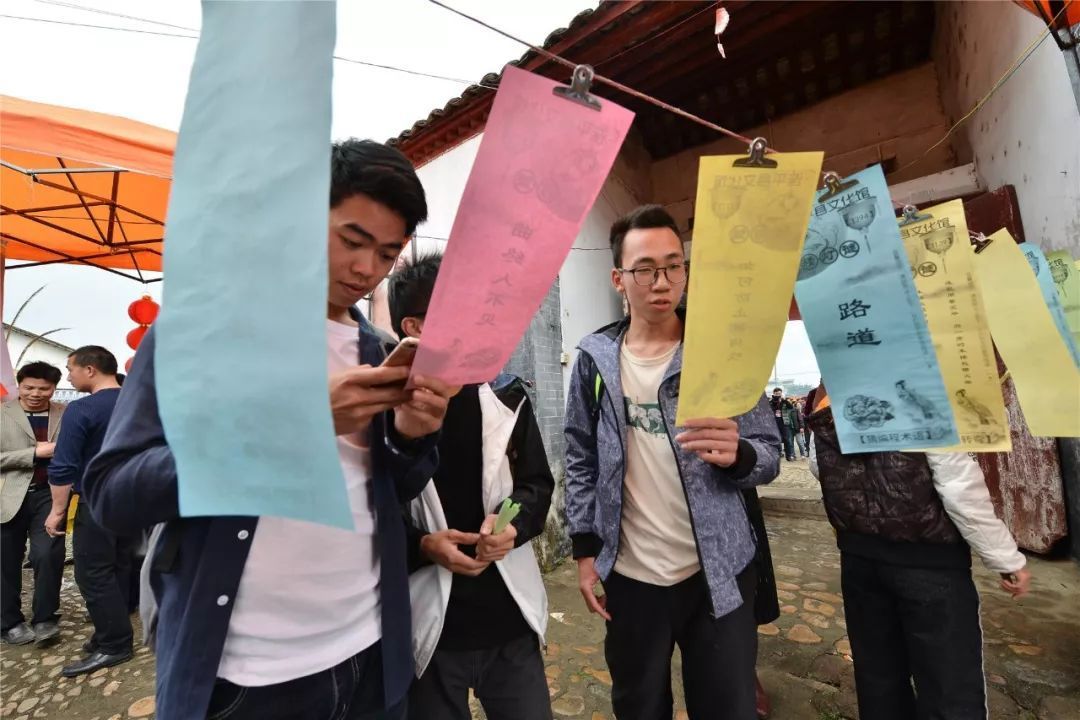

妙趣横生的灯谜竞猜、

火树银花的舞香火龙……

当天,拥有600多年历史的忠信花灯及吊灯习俗这一国家级非物质文化遗产,现场吸引了来自四面八方的逾万名观众和游客前来参观、体验。截至下午三点,活动超过37万人次通过平台直播“现场围观”,共同欣赏这道独特的文化盛宴,感受传统文化的魅力。市委常委、宣传部部长张玲出席开幕式。

随着鞭炮响起、狮鼓响起,在舞龙狮的助兴下,村民们涌到祠堂,忠信花灯上灯仪式正式开始。

祠堂内外人头攒动、人声鼎沸,司前村15名家中添丁的上灯村民先添灯油,再吟诵诗句,送花灯上梁,祭祖敬宗,最后新灯入族谱。仪式中,村民们还诵读了家训,传扬遵纪守法、和睦亲邻、修身齐家等传统文化道德精髓。

与此同时,忠信花灯展、舌尖上的忠信客家美食、猜灯谜、饮灯酒千人宴、“踩龙”等传统文化活动相继登场亮相,晚上的舞香火龙更是一派“火树银花不夜天”的祥和景象,一系列的精彩活动吸引了众多观众,也将河源首届忠信花灯民俗文化节不断推向高潮。

此外,3月5日(农历正月十八)上午,司前村还将举办暖灯、化灯仪式,并举办饮灯酒千人宴体验活动等,进一步展示忠信花灯民俗文化的无穷魅力。

忠信花灯是传统元宵赏灯习俗中的一种独特的民间造型艺术,是集绘画、剪纸、书法、对联、诗词、编织等于一体的综合性艺术,是河源独特的艺术瑰宝,于2011年被列入第三批国家级非物质文化遗产名录。蕴含着“讲仁爱、重民本、守诚信、孝老爱亲”等丰富文化内涵和人文精神的河源忠信花灯民俗文化,通过民俗文化节这一全新载体、依托网络直播等技术平台,不仅为传统文化赋予了新的时代韵味,也让更多人体验到这一传统文化的魅力。这也是河源落实习近平总书记提出的传统文化要“创造性转化、创新性发展”这个重要文化方针的具体实践。

花灯升堂,新丁入族谱

在连平县忠信镇一带,素有吊灯的习俗。按照忠信的传统风俗,每年当地生了男孩的人家应该在祠堂里挂起花灯庆祝,以告知祖先和乡亲。忠信吊灯习俗由放灯绳、买灯、迎灯、上灯、暖灯、化灯六个环节组成,其中,上灯是最隆重的环节。

今日上午九时,记者踏进吴伟新家中,见到其准备参加上灯仪式的孙子吴栩锴,穿着一身喜庆红色衣服的吴栩锴在父母的怀中,接受来自亲戚们的祝福。参加上灯仪式的孩子家人一早就将前一天准备好上灯仪式的物品送到祠堂,十点许,锣鼓响奏,龙狮开始拜祖门、拜尊长和灯主。上灯仪式时间一到,众人来到堂内参加上灯仪式,祈盼人丁兴旺。

各项准备工作就绪后,由族长主持上灯仪式。升灯前,在下厅堂准备的锣鼓八音队伍听从族长宣布“升灯”的发号施令后敲响锣鼓、祝福声便响成一片,灯主拉着灯绳让花灯在热烈的氛围中冉冉升起,让花灯高挂,一端系紧在祠堂柱子上。上灯仪式完成后意味着吴氏新丁正式入了吴氏族谱。今年,司前村一共有有15个新丁参加上灯仪式。

采访中,记者了解到,在每年举行“上灯”活动中,吴氏都在祠堂举行家训、家规传承活动。在今天的上灯仪式上,吴氏尊长在现场亲自将“家训”“家规”授传吴氏后辈。这些司前村的吴氏少年也在现场向嘉宾、游客传诵“吴氏家训”内容。

从“上灯”到“化灯”前这一期间叫做“暖灯”。“暖灯”期间,灯主每天晚上都要“上灯火”,让花灯“暖和”常亮。“暖灯”仪式上,司前村还要摆酒席宴请,邀请亲朋好友为家族又添新丁而庆贺,届时也将在吴氏祖堂举办“花灯祈福映华堂·饮灯酒千人宴”体验环节。

外面活动进行的同时,厨房后方正在紧张准备着灯宴

一直到正月十八“化灯”时,全村的小孩子提前聚集到祠堂里等待,随着灯主把花灯徐徐放下,由孩子们他们便争相抢取寓意自己心愿的纹样和饰物。最后,灯主便把“分化”后的花灯碎片与吉祥草堆在一起,由宗族中子孙满堂、福德深厚的老人点火燃烧。至此,整个“吊灯习俗”才算完成。

推动传统文化创造性转化、创新性发展

据悉,本次忠信花灯民俗文化节将从2月28日持续到3月5日,广大市民、游客即可赏花灯、猜灯谜、知民俗,也可品美食、观火龙、看展览,即能在欣赏传统的龙狮表演中感受这盏“亮”了600年的忠信花灯所蕴含的传承魅力,也能一睹上寮村赖明甫家的花灯纹样雕版,这一“天下客家第一灯”的实物证据。形式多样、丰富多彩的民俗文化节,为广大群众提供了接触和学习优秀传统文化的广阔渠道。

市委宣传部相关负责人表示,河源将以忠信花灯民俗文化等优秀传统文化涵养社会主义核心价值观,擦亮“我们的节日”文化品牌,提升群众精神风貌,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,不断提高乡村社会文明程度,助推基层文明创建和乡村振兴,为河源决胜小康、率先振兴和同步现代化注入新的精神力量。

非遗文化表演见证丰富多彩民间艺术

开幕式上,除了可以赏忠信花灯,还能看精彩的民间文化艺术表演。鲤鱼舞、舞龙狮、客家锣鼓演奏等独具地方特色的非遗文化艺术表演,让八方宾客欣赏到了丰富多彩的民间文化艺术。

鲤鱼舞

鲤鱼舞是连平县东南部民间喜闻乐见的一种民间舞蹈。自明崇祯七年(1634)建州以来,每逢喜庆节日,都舞鲤鱼庆祝丰收,一直深受广大人民群众的喜爱,在该地区盛演不衰。鲤鱼舞的主角为爷孙两人,通过“河边喂鱼”“鱼群抢食”“鱼跳龙门”“收获捕鱼”“庆祝丰收”等舞蹈情节,模仿鲤鱼在水中生活的形态,摇头摆尾、生动形象的动作,并用舞蹈加以形象化艺术表演,再加上锣鼓的打击乐伴奏渲染气氛,整个表演欢快活跃,动作刚劲有力,展现了丰收的喜悦情景,赢得现场宾客的阵阵掌声。2007年5月,鲤鱼舞被列入河源市第一批市级非物质文化遗产名录。

舞龙狮

连平民间舞龙狮活动同样由来已久。开幕式上,在吴氏祖堂上门前上演了一场民间舞龙狮表演。据悉,凡神诞、喜庆节日,连平都有舞龙狮活动,以示吉祥。舞狮是一门集武术、舞蹈、锣鼓于一体的综合性艺术。舞狮的套路有“醉狮”“睡狮”“出洞”“上山”“巡山会狮”“采青”等,舞狮时伴以锣鼓,狮子配合音乐节奏舞动,热闹壮观的场面吸引了众多宾客观看叫好。

舞布龙是连平县富有特色的民间舞蹈,距今已有300余年历史,有祈求兴旺吉祥、顺利之意,也有活跃气氛和造势的作用。舞布龙一般可分“拜四门”“游龙”“翻架”“唱龙歌”“滚龙”“抢珠”“团龙”等7个情节,舞得活、舞得圆、神态真、套路多、速度快是连平舞龙的主要艺术特征。舞蹈演员们用力挥舞着布龙蜿蜒前行,形态逼真、动作活泼,现场气氛瞬间被点燃。舞狮和舞布龙于2009年10月被列入河源市第三批市级非物质文化遗产名录。

客家锣鼓

当天,在吴氏祖堂下门前还举办了民间客家锣鼓演奏。客家锣鼓即八音锣鼓,在连平当地多被称为连平八音,是连平县极具特色的一种民间艺术,也是乡间庆典活动的重要角色。连平八音,顾名思义就是由鼓、锣、钹、铛、唢呐、高胡、箫、木鱼(板眼)组成的民间吹打乐艺术。客家锣鼓曲调高昂洪亮,演奏时周而复始,旋律欢快、热烈而流畅,让活动现场沉浸在欢快热闹的气氛中。据悉,2008年10月,八音锣鼓被列入河源市第二批市级非物质文化遗产名录。

随着那一盏盏亮起的花灯,

忠信花灯掀开神秘面纱走向了走多人,

不仅照亮了忠信镇和司前村,

也让这一喜庆和幸福延续到了千家万户。

本报记者| 谢素婵 吴奕镇 陈仕平

见习记者| 杨志奇

编辑| 陶金

“阅读原文”查看3D实景展示!

快来抢沙发

快来抢沙发