诗词绝代风华 书法古雅清刚——岭南“最后一代传统文人”陈永正

陈永正,字止水,号沚斋。原籍广东茂名高州,世居广州。

1962年毕业于华南师范大学中文系,1978年考取中山大学中文系古文字专业研究生,1981年获文学硕士学位,留校工作。

曾任中山大学中国古文献研究所研究员、中文系博士生导师,中山大学——香港中文大学华南文献研究中心主任,现为广东省人民政府文史研究馆馆员。

多年来,从事中国古籍整理和研究工作,重点放在古代诗文的编选、笺注、校对等方面,曾编选过韩愈、李商隐、黄庭坚、秦观、晏殊、晏几道、元好问、高启、黄仲则、王国维以及江西诗派等诗词作家、流派的作品注本、今译本,其中11种由粤、港、台三家出版社联合出版并多次印行。撰有《陈恭尹诗笺(补订)》《山谷诗注续补》《王国维诗词笺注》《百年文言》等,此外还从事岭南地方文献的整理和研究工作。曾编选过《康有为诗文选》《岭南历代诗选》《岭南历代词选》。著有《岭南诗歌研究》,主编《岭南文学史》《屈大均诗词编年笺校》《诗注要义》《沚斋丛稿》《沚斋馀稿》等。主持《岭南文献九种》整理,点校大型书籍《国朝诗人征略》两编,参与《陈澧集》《粤东诗海》的点校,主持全国高校古委会重点项目《全粤诗》的整理工作。撰写《岭南书法史》,主编《书艺》。并任《中国方术大词典》主编、《中华道教大词典》副主编兼分科主编。

此外,还从事诗歌和书法的创作,曾任中国书法家协会副主席、广东省书法家协会主席,中华诗教学会会长。

早些年谢云先生赠我一本《沚斋丛稿》,墨绿封面反衬着银色书名,很让我喜欢这样一本不近凡俗、别具一格的专著,作者是陈永正先生。

《沚斋丛稿》里面有古文字论文、诗词论评、岭南诗文述论、艺文杂论、书法论评、序、跋、信札,也有作者本人的诗词和小说。全书五百余页,可谓是作者半生的心血和创作成果。

为此书作序的张桂光先生,甫一下笔就点出:“作为一位学者、诗人、书法家的陈永正,也许可以说是最后一代的传统文人了。”还说“数十年来,永正能优游自得地徜徉于书林艺苑中,也算得上是个‘异数’。”

如何个异法,也就挑起我对久仰大名的陈永正先生专著的悉心拜读。过去对先生的作品无缘接触,但这本厚厚专著让我一路读下来,方觉“最后一代传统文人”称谓给予先生,是当之无愧的。

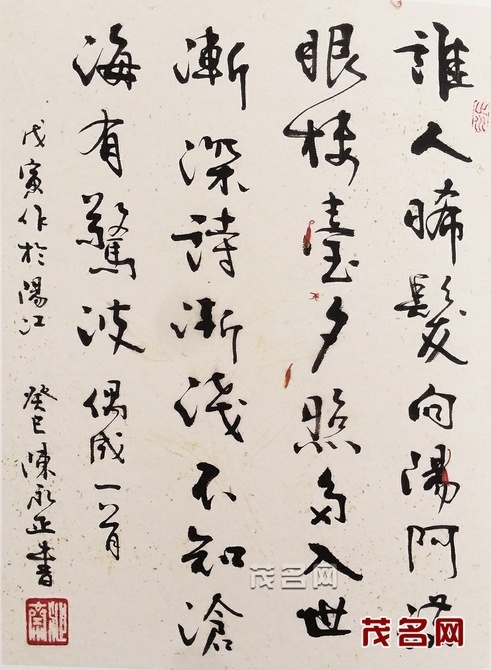

先生的诗词底蕴非常丰盈厚实,完全是以学养、以阅历、以纯粹诗心,供养出来的清新可人的佳句,营造出来的飘逸高旷的诗意境界。

先生的旧体诗以五言居多,咏物,寄情,言志,写心,无一不是推敲严谨、潜心炼字、造意新颖的佳构精品,不像一些冠以“诗人”之名的即兴之作,空洞无物,轻佻寡味。先生的诗,任意摘一首放到唐诗丛里去,也未必见得逊色。《西风》——

西风天外路,细浪水中洲。

多暇唯酬客,高情合上楼。

居然今日醉,怅似去年秋。

陶谢有真意,新诗能破愁。

又如《戏答刘峻》——

新词屡改不堪吟,谁省当时苦用心。

因寄东山刘子政,定知无语抚清琴。

小技何妨误壮夫,刘郎才气满江湖。

胸中丘壑逢春日,草长花开看似无。

这些诗句,随手拈来,无丁点刀斧之痕,造作之态,如盐融于水,味浓不觉其在,如雾笼深山,境深不为之所扰。难怪先生自己都认为:“说我是第一流的诗人,当之无愧;第二流的书家,还有待时间的检验;至于学者,只能算是三流。”

先生还说,书法是我的爱好,也是文人一定要具备的修养,而不是我主攻的强项。诗词才是我一生的至爱。诗词是我的“宗教”,是我内心的“圣域”。

青年时候,先生却做梦也没有想到当上“书法家”,即便到了今日功成名就,先生也不以为自己是“书法家”。他只认定自己是一位学者、诗人和一位“擅书者”。

其实是先生过于谦虚了,作为书法家的他,在书界在社会上都享有盛名,普遍被认可,甚至他的书名远远超过他的学名、诗名。

华南师范大学教授、广东省书法家协会主席张桂光先生,曾为《陈永正书法集》写过一篇序文,篇幅不长,全文照录下来供读者分享赏读:

艺术是应该表现个性的。“风格即人格”,这句话也许绝对了些,但艺术风格往往能反映出一个艺术家的情感、气质、学养以至审美观念,这却是事实。翻开永正兄的书法集,脑海里即时浮现出刘熙载《艺概》中的名言;“书如其人。”永正兄的书法,古朴而文雅,在清朗的面目中透出一股刚毅之气。

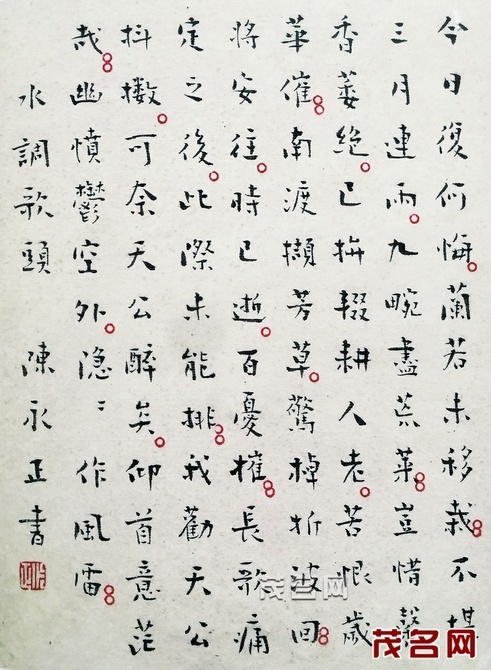

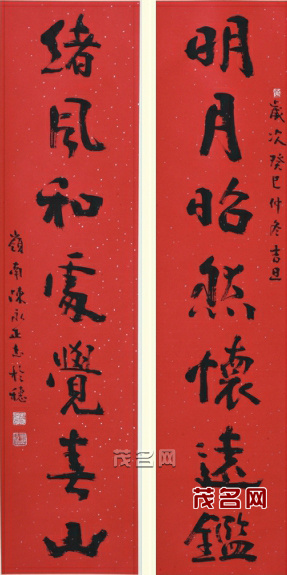

永正真草隶篆各体皆能,这次结集出版之小字作品即可窥其大略。方寸之内见精神,确非易事,前人书小一般以楷、行为限,篆隶罕见。这批作品中,甲骨之峭拔,颇得篆法三味;隶书扬弃习见之石刻剥落状,重在自然,多从秦汉简帛中化出;章草取汉简体势而掺北碑用笔,典雅中见清劲;小楷以钟繇为主,而转折运方入圆,收笔用章草法,平添几许清刚灵动,处处流露出锐意创新的意识。而最具特色的,当然还是行草。乍看确难辨其源自哪碑哪帖,但总觉得融合了许多东西,他是有意识的把篆隶楷草熔为一炉,铸入行草的模子中,所谓如盐入水,浑然无迹,与前人于一幅行草中间杂篆隶形体的作法迥异。这批作品大致可分为两种类型,一是用传统的小字方法写小字,主要见于书札及诗文草稿,信手写来,若不经意,而清刚秀逸,书卷之气自然流露于字里行间;一是打破传统小字规矩束缚,用大字方法写小字,主要见于行草诗作,真可谓尺幅千里,雄强伟岸,豪气纵横,完全达到了一种小字作大字观的境界,这无疑是积学渊深所致。

陈永正先生的书法艺术,对良莠不齐的当今书坛,确是一种让人眼睛一亮的反照,以个性凸现,以“字外功夫”修成的“古雅清刚”风格立足于书坛。

当今不少学书者爱追随“时尚”,先生则做出准确的判断,发出石破天惊般的忠告。先生认为:趋时,是俗书大量生产的重要原因。书法艺术有其实用性一面。封建社会时代,士子参加科举考试,以书法作为博取功名的手段。或投人主之所好,或仿衡文者之书,或有一二名家出,朝野上下,靡然成风,书法的艺术个性遂之于澌灭。近代作者亦竞时尚,或靡然风从于某位大家的门下,呼群引类,或仿效某评委的书迹,以期在大赛、大奖中胜出。这就造成了所谓的流行书风。书写一旦脱离开中国传统的高雅文化,沦为流行文化,实用性,粗鄙化、拜金主义种种,便会腐蚀着我们的文化艺术。

拜读先生的书法作品,不同于别的书家,而是在欣赏先生书法的同时,也在感受着先生的文人情怀,玩味他的诗文原创手稿,字里行间的点点滴滴,都是先生自己的东西。不像某些书家一幅“厚德载物”写一辈子,几首古诗词写了赠东家又赠西家,除了笔墨是自己的,实在毫无意义。

虽与先生未曾谋面,也有所闻先生的人品文品,不趋时随俗,始终坚守着文人风骨那份清高自律,教授学者那份严谨和包容。书法作品从不上拍台叫卖竞价,在当今浮世,要做到这条谈何容易!

先生来自“书香世家”,青少年整个成长过程都受到“书香”熏陶。据他回忆,虽然生在商人家庭,从祖父辈起,他的家族成员便与文化结下不解之缘:祖父酷爱收藏,遍收瓷杂、古籍、书画;父亲喜交游,好吟哦,精通棋艺,手不释卷。即便是餐桌上,也父亲手执一本书,他和弟弟手捧一本书在读,常让他操持家务的母亲感到头疼,饭菜上来也没谁主动放下手中书。

在家风耳濡目染之下,先生在他三岁时开始识字,四岁进私塾发蒙习帖。然而,直到岭南书家李天马的出现,才将他真正领进书法的堂奥。当先生带着他多年积存的书法作品去拜谒李天马时,李天马先生只淡淡回了他四个字:“从头学起”。

应了“人间正道是沧桑”这句格言,先前所学的一切,都当不存在,只能“而今迈步从头越”了。直到1978年,先生考取了中山大学中文系古文字专业研究生,师从著名古文字学家容庚、商承祚。容、商二老与中山大学丰富的碑帖收藏,拓宽了他的眼界。经过数百篇铜器铭文的摹写,先生的书法也渐趋成熟。他以二王为宗,参以汉隶、北碑以及《散氏盘》、战国简帛的笔意,一种“古雅清刚”的书家风范,终告大成。

学者、诗人、书法家、编辑家,永正先生集于一身,且方方面面都大有建树,“一代传统文人”风貌形成他儒雅温厚的个性。尽管名气大、影响广,先生为人处事依然谦虚低调,不立门户,不设门槛,平易近人。

一方砚台、一沓笺纸、几筒毛笔,占据书房五分之二的书案,安身木质书架里的层叠的线装书,茶几上散置的紫砂壶、薄瓷杯,空气中弥漫的沉香,画框里横出枝头的数点红梅,身穿素色唐装的古稀长者……眼前一切的一切,似乎都在不约而同地唤起一个久远的文化记忆:“文人风骨”。

一位采访记者写下这样一段耐人寻味的文字。

文张慧谋

图书法作品均为陈永正书

茂名发布编辑部

编辑:刁爱惠

来源:茂名日报

快来抢沙发

快来抢沙发