【阳江村情】阳江白沙街道坑口村

坑口村全景图

坑口村距白沙圩约1公里,在白沙圩南面,村前有号称阳江粮仓的南洋垌。大坑之水从北往南流,到南洋垌才散流入水田之中,故名坑口。村庄与水田之间有曲轭塘,围绕于村子的东边和南边,成为一道水防线。

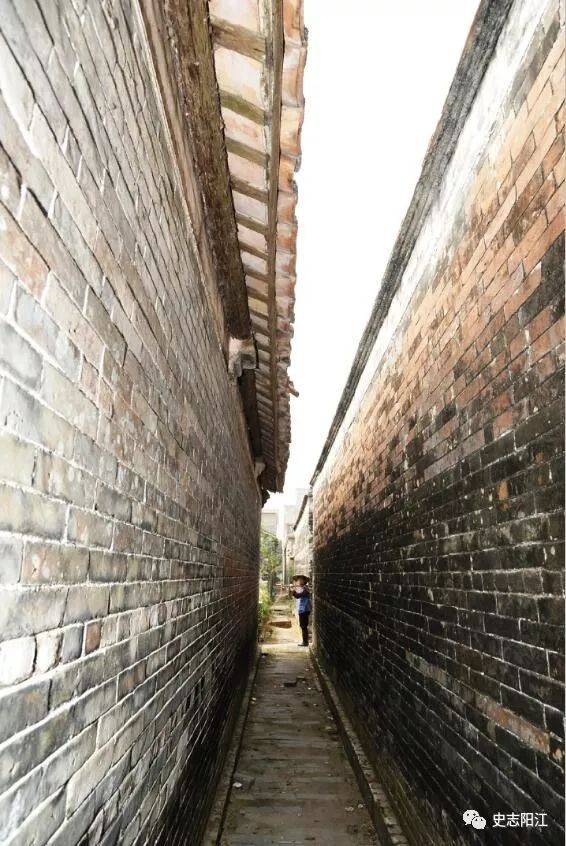

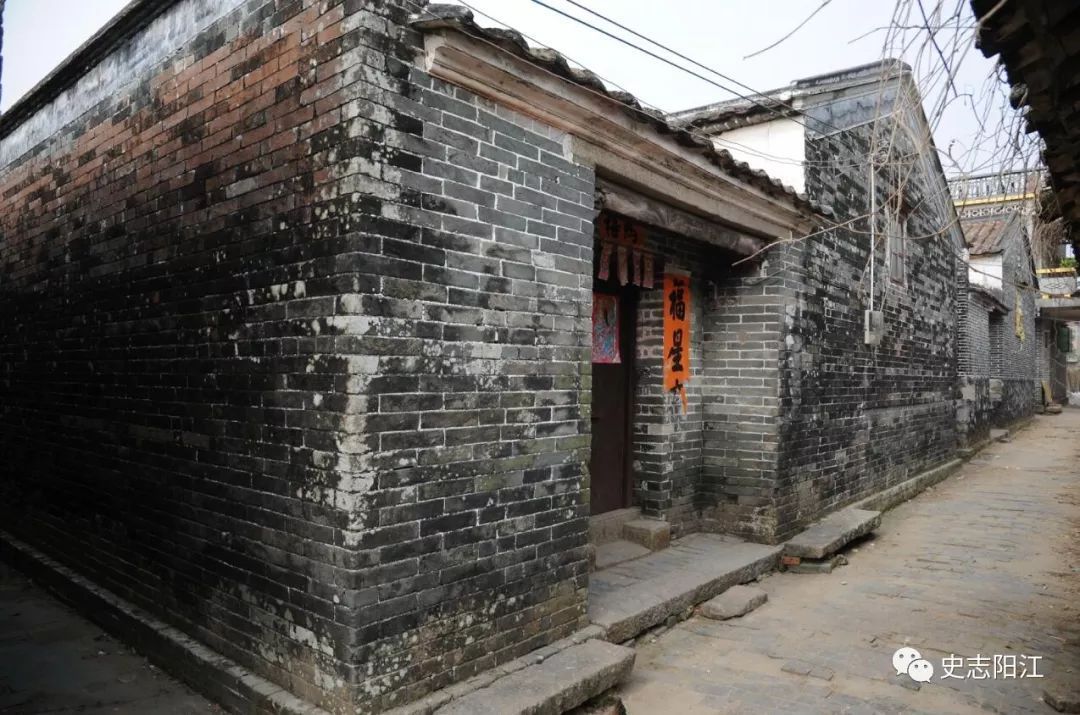

坑口村古屋

坑口村人姓杨,开基始祖杨挺秀。建村时间是明宣德年间(1426~1435),至今已有570多年了。全盛时全村1200多人,现在也还有村民600多人。全村28座古屋,都是三间两廊一天井的格局,全是砖瓦木结构,用特大的青砖(没有砖脐的明代大青砖)砌成。古屋坐北向南,大门却一律朝东,排水向西。北面有屋背山,人客山(坟场),村前远处有山名探花岗。坑口村的古屋用料上乘,做工精细,屋顶用上好杉木,多重瓦批灰;门口用坚木雕花门头,上再加石门头;门墙上有灰雕,花鸟虫鱼形态各异,栩栩如生。就连门槛也是雕花坚木的,做工非常精细。坑口村的直巷南北向,横巷东西向,经纬分明,井然有序。横直巷铺砖,全部硬底化(今已改成水泥地面)。坑口村的古屋,不论是建筑艺术或是风水地理的知识,都有一定的研究价值。

古屋的格木门和石门头

有200多年历史的古井

杨氏流派

中国杨姓源于山西。周朝时期,周成王封三弟叔虞在唐,史称唐叔虞。到了周康王时期,唐叔虞次子抒被封西杨地,世人称为杨侯。后来其子孙后代便以其先祖的封地命氏,始称杨姓。

嗣后,杨氏向西播迁,首先入陕西冯翊(今陕西大荔)。后又迁霍州及至河南境内。春秋战国时期,已有杨姓族人迁至江汉地区(今湖北潜江一带)。后因楚国势力不断加强,迫使杨氏族人迁入江西一带。同时,山西的另一支杨姓族人也迁到了江苏和安徽等地。战国末年,杨姓族人向江南播迁。同时,不少迁居中原的少数民族开始改为杨姓。唐朝末期,为避安史之乱,中原杨姓一族再次南迁,至宋代,杨姓人口的足迹遍布到了江南广大地区,并以福建为中心不断向四周播迁。

坑口村杨氏家族系顿砵村杨氏分支。顿砵村杨氏开基始祖文重(zhònɡ)公于明宣德年间(1427~1435)从福建上杭县珠玑巷迁居至阳江城西顿砵村。文重公生五子:长克己,次夏峻,三秋崇,四冬岭,五云贵。坑口村开基始祖系文重公之孙(克己公之子)挺秀公。当年,顿砵杨氏族人有犯忌之说:砵为盛物之器,杨与羊同音,把羊(杨)放到砵(顿砵)里会被吃掉。于是顿砵杨氏族人纷纷往外迁徙。挺秀公亦于明宣德年间由顿砵村移居白沙坑口村。云贵公一支也同时迁居大八良爱村。坑口村挺秀生子永富。永富公生二子:长恒茂,次恒刚,恒刚无嗣,恒茂公生三子:长发春,次发奇,三发芳。今坑口村杨氏均系恒茂公三个儿子的苗裔。长房发春公居大朗山。二房发奇公又有三子:长子成本公居独树村;次子专本公一支居头巷,一支居三登山;三子有本公居麻汕。三房发芳公之子正本公居洪头冈。正本公另有一支居蓝鸭仔。嗣后,三房之裔不断向外迁徙:一支迁阳西上洋镇双鱼村;一支迁居电白县电城镇东北角;一支迁居电白县马踏镇长山村;一支迁江城区白沙圩;还有一支迁阳西县程村圩。

坑口村

从古村落里出来的新人物

1.正气使然举义旌

解放战争后期,国民党各部队军心动摇,解八团党委加紧了对敌的政治攻势,敦促其及早起义、投降,将功赎罪。国民党阳江县海防大队(驻闸坡)的大队长莫如正,于1949年10月率领海防大队正式宣布起义,参加了解放军第八团。举旗起义者就有坑口村的杨基任(海防大队副官)、杨业开(第二中队长)、杨业庆(庶务长)。

海防大队长莫如正是阳江城人,日本投降后曾在国民党八十六军军长莫与硕手下任职。莫与硕被蒋介石以贪污和隐藏武器资“匪”罪执行枪决,莫与硕遗孀唐亦珍与蒋有杀夫之仇。莫如正常出入她家,受她影响,思想亦有反意。1948年,莫如正去香港找李济深的秘书尹时中寻找出路,尹建议他回来找革命组织,参加革命活动。莫如正回后与杨基任等人商量,大家认为要先搞起武装,然后再投靠共产党。后又得到唐亦珍的支持,把家藏的一批武器拿来送给他们,还把在广州的一幢房子卖掉,得款6万元白银资助他们买武器。1949年7月,莫如正组织了一个10多人的队伍,从广州运回这批武器,以“国民党阳江县渔民反共自卫队”的番号进驻闸坡,后改为“阳江县海防大队”,莫如正任大队长,副大队长陆乃英(莫与硕旧部),大队副官杨基任,第二中队长杨业开,庶务长杨业庆。1949年海防大队发展到100多人,经费来源靠唐亦珍供给,莫如正家亦出资支持,此外是征收渔船的保护费。

莫如正多次派副官杨基任去找八团领导联系,商量准备起义事宜。1949年10月6日,海防大队从海陵开到九羌一带,莫如正召集核心人物秘密开会,研究是否去找八团问题。当晚,部队由罗琴武工组带领到横山甶子村八团驻地,受到八团的欢迎。莫如正发了通电,正式宣布起义。

东西向的横巷

2.浪尖风口弄潮人

第一个被推上风口浪尖的坑口村人是杨文辉,是为闸坡渔民请命的,是有良知的血性男儿。杨文辉生于1882年,卒于1962年,享年八十有一。杨文辉一生坎坷且富传奇色彩。幼时家境贫寒,7岁替人放牛,10岁在阳江城许建昌皮箱厂当学徒,18岁与人合伙在雅韶圩开酒店,后酒店破产。杨文辉什么赚钱的窍门都想得出来。他曾在香港买到一部留声机,到电白、茂名、湛江等地播放给人听,听者都要收费。杨文辉20岁到闸坡打工,数年后薄有积蓄,在闸坡开了一间酒楼,商号“民强”。杨文辉聪明过人,口才甚好,讲义气,广交朋友,被闸坡商界推荐为闸坡商会会长兼“舰长”,负责闸坡渔民海上治安。

无独有偶,杨文辉勇立潮头,敢于冒险的基因竟遗传给了他的孙子杨奕勇,杨奕勇成为坑口村新一代的浪尖风口弄潮人。

1989年,台湾白鳝丰收,市场供大于求,价格暴跌,从每吨7万元降至3万元。大量的台湾白鳝进入广州市场。一次,杨奕勇从长沙湾市场碰上一位姓刘的司机,并向他购买了500斤从台湾走私进来的白鳝到深圳,因台湾白鳝特别大,色泽鲜亮,价廉味美,在深圳十分抢手,就凭着台湾那几个货箱上的电话号码,他联系上三四家台湾白鳝供应商,并很快达成口头协议,按香港市场价格每天给杨奕勇运送白鳝到深圳,还走通了报关公司,使用免税批文交税,节约了32%的报关费用。商路畅通,购销两旺,杨奕勇生意兴隆,每天销售6~7吨白鳝,春节冬节多达10~15吨。杨奕勇和台湾供应商双赢,都赚到盆满钵满,台湾养殖商会负责人还专程赴深圳拜访了杨奕勇,表示合作愉快,千谢万谢。

人类是永远也不会满足的,杨奕勇也一样。他不但进台湾白鳝,还要进水鱼、黄特鲳、鲍鱼。渐渐把生意从国内做到国外,从东南亚、印度尼西亚、马来西亚进口大花龙、野生大水鱼、柳子蟹、澳洲新西兰龙虾、鲍鱼、东升斑、苏眉、老虎斑、皇帝蚧、美国波士顿三文鱼、那威三文鱼,泰国拉尿虾(虾姑),加拿大象拔蚌、生蚝,南非大鲍鱼和龙虾……把全世界最名贵的新鲜海产品都引进了国内市场,每天雇请4~6台保温大货车在香港启德机场接货,报关进入。并于当日批发给客户,再空运至全国各地市场和大酒楼大宾馆。

杨奕勇,一个读书不多,不懂英语的人,能把生意做到跨国跨洲,靠的是他的慷慨大方,诚实讲信用,靠的是他人缘好朋友多。杨奕勇独家经营深圳海产品市场一年半多,赚到令人眼红,也赚到令同行难堪,想尽千方百计将他赶出商海,告发杨奕勇走私。在这岌岌可危之际,杨奕勇的救命恩人奇迹般地出现了。此人认杨奕勇是他的恩人:他原本是个赌鬼,欠了很多赌债,杨奕勇做白鳝批发生意时,他要求杨奕勇赊货给他,每天白鳝1吨(值28万元)。杨奕勇怜悯他,好心救苦救难,长年供货给他,让他赚了10多万元,他内心感激,故涌泉相报。杨奕勇走私案恰好是此人的朋友负责,杨奕勇利用这朋友的朋友关系,退财消灾,绝处逢生。

后来,杨奕勇把注意力集中到市场建设上来,一举投资数千万元将广州黄沙市场建设成国家级的大型水产品专业市场,不到半年时间就超过了原来火爆的海印市场。

杨奕勇投资建设和经营管理广州黄沙市场的成功经验,报纸、电台、电视台等国内新闻媒体纷纷报道。杨奕勇一时成了运营市场的风云人物。1997年,黄沙市场荣获国家级品牌市场称号。1998年交易额达65亿元。目前,黄沙市场每年交易额高达80亿元以上。

1996年3月,杨奕勇应香港投资商的邀请,到南海环球综合市场指导整改工作,按杨奕勇的意见整改后,南海环球综合市场300多个铺位全部租出。1994年以来,杨奕勇多次被邀请出席全国性商业地产高峰论坛,并登台演讲,介绍经验。2005年6月,杨奕勇获“中国商业地产全程策划运营杰出人物”称号。

杨奕勇完成了黄沙市场的改建工程后,还投入资金建设大沥市场。直到现在,他都拥有这两个市场的股份。

商海遨游任往还,险峰千仞敢登攀。

劫波历尽穷通晓,向善趋禅造佛坛。

杨奕勇是商海奇才,他所做的事是常人难以想象的。现在,他一心向善,诚心礼佛,与中国佛教协会合作拟投资10多亿元,在阳江建一座占地500亩的舍利禅寺,让全中国乃至世界人瞻仰供奉,以带动阳江的旅游业,使地方经济繁荣。

古屋局部鸟瞰

古屋一瞥

古石磨

“阳江粮仓”——坑口村前的南洋垌

撰文:刘裔清

摄影:梁丽霄

提供资料人:杨业可、杨奕勇

快来抢沙发

快来抢沙发