记者回家过年丨见证岭南千年沧海桑田,这条古驿道看见过什么?

古来江南与岭南,地理间隔就是五岭。我家就在岭的南边——韶关。

秦汉以来,从长安到广州,山重水复,古人多还是走水路为主。从长江而下,经赣江南下,经停赣州。往南望去,均视为“蛮夷之地”。

公元前219年,秦始皇命屠睢率50万大军分五路,一路攻取浙江福建,两路攻南粤,其余两路攻西瓯广西。然而持续三年的征战却失败,连主将屠睢也在战争中被杀。

公元前214年,秦始皇重新任命任嚣和赵佗再次进攻广西地区的西瓯、雒越各部落,同年完成平定岭南的大业,整个岭南由此划入了秦朝的版图。

秦统一全国,始在大庾岭设关,名“横浦”,派兵戍守。这道关被称为海上丝绸之路与陆上丝绸之路交汇点。

南越国的兴起、汉武帝治下的气度、张九龄的风采、苏轼的旷达、北伐战争开启、二战德国的兴衰……一幕幕在这条古驿道见证下,如过眼云烟。

南越王赵佗,老家河北正定县,在他19岁时就被秦始皇赏识,作为保镖陪秦始皇一起出巡。

赵佗正是从江西大余池正南过大庾岭,顺流信丰竹桥河,再溯桃江到关西镇,再过岭到定南县城,水路到龙川。

秦将赵佗任龙川县令后,上书朝廷要求从中原迁居五十万的居民至岭南。秦末,南海郡尉任嚣病危,委任龙川县令赵佗代职。秦亡之际,赵佗武力攻并桂林、象郡,建立南越国,自称“南越武王”。

汉元鼎五年,即公元前112年,庾胜随楼船将军杨朴在乎抚南越后,为巩固南疆,他和兄弟两人统兵驻岭北,筑城大余,戍兵梅岭。因他排行老大,所以称大庾。2000多年来,这里的崇山峻岭有征夫泪,也有迁客悲。

宋之问,字延清,名少连,汉族,汾州隰城人,今山西汾阳市人,初唐时期的诗人,与沈佺期并称“沈宋”,并与陈子昂、卢藏用、司马承祯、王适、毕构、李白、孟浩然、王维、贺知章称为仙宗十友。

神龙元年( 705年)正月,宰相张柬之与太子典膳郎王同皎等逼武后退位,诛杀二张,迎立唐中宗。因与武则天男宠张易之交好,被贬泷州,今广东罗定县参军。行经大庾岭,写下《度大庾岭》,大家可以来感受下。

度岭方辞国,停轺一望家。

魂随南翥鸟,泪尽北枝花。

山雨初含霁,江云欲变霞。

但令归有日,不敢恨长沙。

宋之问在中国诗人圈里,可以说是较世俗的一个,曾写下“明河可望不可亲,愿得乘槎一问津”,欲得女皇喜爱。

就是这么一个敢爱敢悲的人,诗词才有真情实感。“但令归有日,不敢恨长沙”,对于被贬的情愫描述,非常真实。这也给一千多年后的更多的人们游览于此,有了新的谈资。坐落于大庾岭的梅关对于宋之问而言,无异于“国门”一道。

宋嘉祐八年,即公元1063年,南安知军蔡挺筑关楼于其上,立石表云“梅关”。

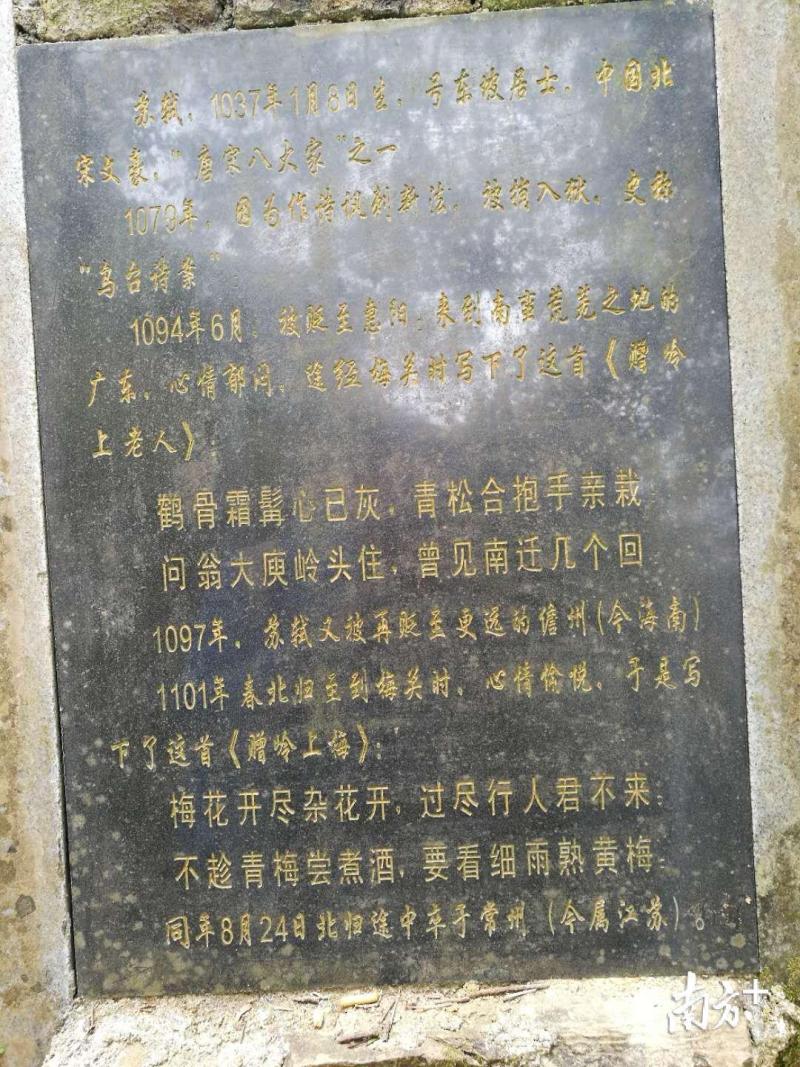

公元1094年,57岁的苏东坡也来到这道岭上,他不会想到,他的此行为岭南文学增色不少。

如果没有他的到来,就不会有“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”等千古佳句。但是他刚到此也是心灰意冷的,一首《赠岭上老人》大家感受下。

鹤骨霜苒心已灰,青松合抱手亲摘。

问翁大庾岭头住,曾见南迁几人回。

以为一去不返的苏东坡,在四年之后最终习惯了岭南的山山水水。

在清远、广州、惠州、东莞、海南广交朋友。他爬了白云山,也爬了罗浮山,和寺庙住持方丈们谈笑风生。

作为大宋鼎鼎大名的“国民诗人”,每吟一首诗词,都是被口手传抄。在通信靠马的年代,也能源源不断传到跨越大庾岭,传到大宋朝的庙堂之上,堪称中国诗词魅力传奇的鲜活案列。

在惠州和海南走了一圈,4年后,61岁的苏东坡再次来到这道岭,心情已经释然很多。一首《赠岭上梅》大家感受下。

梅花开尽杂花开,过尽行人君不来。

不趁青梅尝煮酒,要看细雨黄梅时。

从赠岭上老人,到赠上梅,由关心自己能否北归到关心梅花的开花结果,本身也是从有我到无我之境。对于苏东坡而言,这道岭是人生感悟之岭。

在变幻莫测的人生中,或许由性格使然,早已经写下剧本,与其关心这些既定无聊时空,不如花点闲心,关心整个世界花花草草。这个时候的苏东坡,已经不是那个被佛印“一屁打过江”中年人。

往前追溯377年,唐朝大文豪张九龄在此挥洒汗水。

因为与同事姚崇意见不一,他以左拾遗任期已满为由辞官。回到这道岭,对大庾岭梅关古道狭窄“人苦峻极”的险阻深有感受。当时,广州已经成为外贸大港,而唐王朝南北的阻隔已经严重影响了“供应链”的畅通,张九龄便向朝廷状请开大庾岭路。他亲自到现场踏勘,缘磴道,披灌丛,不辞劳苦,指挥施工。

如今大庾岭上还流传这样的故事,开凿关道巨石挡道,百凿不开。有得道高人语张九龄,要以孕妇鲜血祭方能有用。

张九龄妻子得知,以身殉路,工程进展方得以顺利进行。古道修通后,全长十几公里,路基宽约5米,可让大型马车通行。

路修成之后,张九龄撰写了《开凿大庾岭路序》。古道由此成为连接南北交通的主要孔道,后人誉之为“古代的京广线”。

古道修通,张九龄还和当地曲江“公安局长”王履震和韶关“军区司令”王司马诗酒唱和,结成知己。

在修路期间,他还与王履震泛舟北江,经过英德、清远、三水来到广州城,写下了《与王六履震广州津亭晓望》诗,大家感受下。

明发临前渚,寒来净远空。

水纹天上碧,日气海边红。

景物纷为异,人情赖此同。

乘槎自有适,非欲破长风。

宋之问的“乘槎”与张九龄诗词中的“乘槎”,代表了唐朝诗人从政的两种价值观:一种追向功名,一种直指内心。

回家不过两年,张九龄修宽了梅关古道,又去了广州游玩,这道岭对于他来说,既是家乡,也是福地。

两年后,他又被召入长安,入职“中组部”,主持吏部选拔人才。张九龄也以洒脱豁达、刚直不阿、敢言直谏却淡泊谦让的气度,有“当年唐室无双士,自古南天第一人”之称。

六祖慧能也不会忘记在大庾岭上的那一夜。

相传因“本来无一物,何处惹尘埃”的智慧,禅宗五祖弘忍将法物传于慧能,叮嘱其赶紧南下。神秀一派并不服气,便有僧人追赶继承禅宗法物衣钵后南下的慧能。在广东大庾岭追上慧能,慧能也不慌张,放下法物衣钵等神秀一派的僧人来取。谁知,任凭神秀派僧人如何施展,慧能放在大青石上的法物衣钵都纹丝不动。神秀派僧人极为骇异,遂空手北返。

随后,佛教中国化的第一步经典《六祖坛经》问世,并发展出曹洞宗、临济宗、沩仰宗、云门宗等五派,远播海外。南禅由此独步天下,为佛教植入了中国基因。

大庾岭对于慧能而言,是更加坚定的信仰。对于信仰而言,不得不提陈毅元帅的“梅岭三章”。

1936年冬天,陈毅在梅岭被国民党四十六师围困大庾岭。危难之际,作诗三首,大家感受一下。

一

断头今日意如何?

创业艰难百战多。

此去泉台招旧部 ,

旌旗十万斩阎罗。

二

南国烽烟正十年,

此头须向国门悬。

后死诸君多努力,

捷报飞来当纸钱。

三

投身革命即为家,

血雨腥风应有涯。

取义成仁今日事,

人间遍种自由花。

慧能与陈毅,虽相隔千年,但他们都在大庾岭上展示了信仰的力量。

这里有信仰,也有爱情故事。在岭北,明代文豪汤显祖以《牡丹亭》一著作被誉为“东方爱神”。

万历十九年,也就是427年前,闰三月间,彗星扫过南京夜空。

任职南京礼部祠祭司主事汤显祖,怀着为民请命的赤之之心,上疏《论辅臣科臣疏》,严词弹劾首辅,相当于“总理”申时行,揭露他们窃盗威柄、贪赃枉法、刻掠饥民的罪行,还对万历皇帝进行了批评。

疏文一出,神宗大怒,一道圣旨就把汤显祖放逐雷州半岛的徐闻县当典史,一个不入品的小官。

从南京来到大庾岭,面对苍茫的暮色,汤显祖心潮难抑,写下了这首不朽的诗篇《秋发庾岭》。大家感受下。

《秋发庾岭》

枫叶沾秋影,凉蝉隐夕晖。

梧云初暗霭,花露欲霏微。

岭色随行棹,江光满客衣。

徘徊今夜月,孤鹊正南飞。

孤愤之情跃然纸上。

谁知,一年后遇赦,汤显祖内迁浙江丽水的遂昌,从没品的典史小官入职七品知县。

也就是万历二十年秋天,翻过大庾岭,来到南安府的汤显祖,因为赣江上游章江水枯,不得行船,中途休歇了一个月。

“情不知所起,一往情深”等佳句频出。汤显祖的《牡丹亭》在讴歌人性同时,同时也用另一种独特的方式抨击了当时大行其道的“存天理,灭人欲”的程朱理学。

巧合的是,大庾岭北诞生的《牡丹亭》与西方的《罗密欧与朱丽叶》交相呼应,也见证程朱理学的诞生。

朱熹是周敦颐的四传弟子,是程颢、程颐的三传弟子李侗的学生,与二程合称“程朱学派”。

宋乾道三年,即公元1167年,朱熹被任命为南康军知军,军治在今江西星子县。

作为一个理学家教育家,朱熹尤其重视教育。

其时蜚声海内的庐山白鹿洞书院屋舍颓废,生员寥寥,朱熹决心重建白鹿洞书院。为了掌握全面情况,朱熹考察了周围一些地方的的书院。梅岭脚下的“周程书院”系理学创始人周敦颐创办,周敦颐的弟子、理学奠基人程颢和程颐在那里执教过。

宋代至赣州,大都选择水路,即溯赣江而上,经吉安、万安,过十八滩,至赣州濂溪路建春门码头登岸。但为了视察抚州灾情,朱熹选择从宁都进入南赣,再至赣州和府和南安。

由于大旱,船行至南康县和大庾县交界处无法再行,朱熹弃舟乘马,向南安军所在地大庾县城进发。

一路上,朱熹看到因久旱无雨,禾稼稀疏心情格外沉重,写下了《南安道中》,大家感受下。

晓涧淙流急,秋山寒气深。

高蝉多远韵,茂树少余荫。

烟火居民少,荒溪草露侵。

悠悠秋稼晚,寥落岁寒心。

在南安呆了近二旬光景。时值小寒,梅岭梅花凌寒初绽。朱熹应南安军知军之邀,登岭赏梅,饮酒赋诗。了解“周程书院”,格外高兴,当即赋诗一首,大家感受一下。

去路霜威劲,归程雪意深。

来此无几日,景物变千林。

晓蹬初移屐,晚云欲满襟。

玉梅疏半放,犹足慰幽寻。

通过对大庾岭走访,朱熹更坚定了效法祖师、兴教办学的决心。经多方筹集经费,朱熹于淳熙六年(1179)重建白鹿洞书院。白鹿洞书院从此名师云集,生员倍增,成为中国古代书院的代表和象征。

从这道岭走过的先人,告别故土江南,开垦岭南山地,他们的后人在民族危亡之际,力挽狂澜。

孙立节,字介夫,北宋虔化,今江西宁都人。宋皇祐五年(1053)年中进士。

据孙氏族谱载,孙立节是孙俐的七世孙,亦即伟大的旧民主主义革命杰出领袖孙中山先生的先祖。

宋熙宁二年,即公元1069年,王安石力图通过改革政治,实行变法。为行新法,曾设立“制置三司条例司”。孙立节因与王安石政见不合,不肯任职。七百余年后,孙立节后人孙中山怀着救国之心,经大庾岭出师北伐。

大庾岭还一度承担了红军“钱库”,甚至主宰了第二次世界大战沉浮。

1907年,德国传教士邬利亨在赣州大余县传教时,发现西华山有钨。从此揭开了中国钨矿开采的历史。当时赣南钨砂的储量和产量位居居世界第一。

1930年代初,德国开始复苏,军事工业急需大量钨砂。中华苏维埃共和国银行行长的毛泽民从苏区银行投资,开办了“中华钨砂公司”,亲自兼任总经理。公司成立后,苏区政府统一组织生产和收购钨砂。

1933年,中华钨矿公司所属公营钨矿开采、合作社收购的钨砂,总量比1932年增加了将近4倍。至1934年10月,中华钨矿公司共开采、收购钨砂4193吨,职工发展到5000余人。

在二战之前1934年到1938年之间,德国从中国进口的钨矿石占到当时德国全部钨矿石头的70%。

这些钨砂穿过大庾岭,在韶关经由浈江、北江、珠江船运出海,跨过太平洋、印度洋,去到德国的军工厂。

有历史学家认为,钨矿的经济利益,也是蒋介石不顾日本在东三省和华北的侵略,而对中央苏区反复发动“五次围剿”,一定要把中央红军从这个地区赶走或者消灭的一个极其重要的经济原因之一。

太平洋战争爆发,中国加入世界反法西斯联盟,德军失去了钨的货源,致苏德战场前线的德国坦克钨合金穿甲弹配备缩水,军备战斗力下降。

而当时的盟国向苏联源源不断地供应含钨、锰的优质装甲钢板,苏联坦克在二战中开足马力生产。

无论是王阳明在岭北留下的 “此心光明,亦复何言”,还是毛主席在此留下的“五岭逶迤腾细浪”,大庾岭之于中国历史文化,都极具坐标意义。如今,从大庾岭走出的后人,在珠三角繁衍生息。

千百年来,海内外大部分说广东话的人绝大都将大庾岭南山脚下的珠玑巷,视为广府人的发祥地,纷纷从江门、广州、珠海,甚至香港回到珠玑巷寻根问祖。

近四十年间,海内外数千万珠玑巷后裔,与东南飞的“孔雀”一道创造了举世瞩目的珠三角奇迹,岭南这片曾经的“蛮夷之地”也孕育出跻身世界级湾区的“粤港澳大湾区”。

公元2018年大年初五,记者来到大庾岭,有感而书。

注:大庾岭又称“梅岭”。

快来抢沙发

快来抢沙发