人类首次发现银河系外行星:距离地球38亿光年

(本文首发于2018年2月15日《南方周末》)

借助于微引力透镜现象,天文学家首次观测到银河系外的行星,这也是迄今人类发现的距离地球最遥远的行星。

随着人类观测技术的不断发展,宇宙从行星系统开始,一直沿星系、星系团到超星系团这样一个层层放大的结构正渐次显露。虽然在这个结构中行星显得微不足道,但是人类因地球才得以存在,又希冀在其他行星上发现生命的踪迹,因此行星研究是天文学中重要的研究领域之一。2018年2月,一项研究再次刷新我们观测行星的距离极限,首次将银河系外的行星呈现在我们眼前。

距离最远的行星

冥王星被降级后,太阳系有8颗行星。太阳系之外,天文学家在银河系中的其他地方也发现了行星。既然我们身处的银河系中行星广泛存在,那么不难推测,河外星系中也应该存在行星。这看起来是一个再自然不过的推理。但是长期以来,天文学家却无法证实这一猜测,因为现有的最先进的望远镜也实现不了对银河系外行星的直接观测。

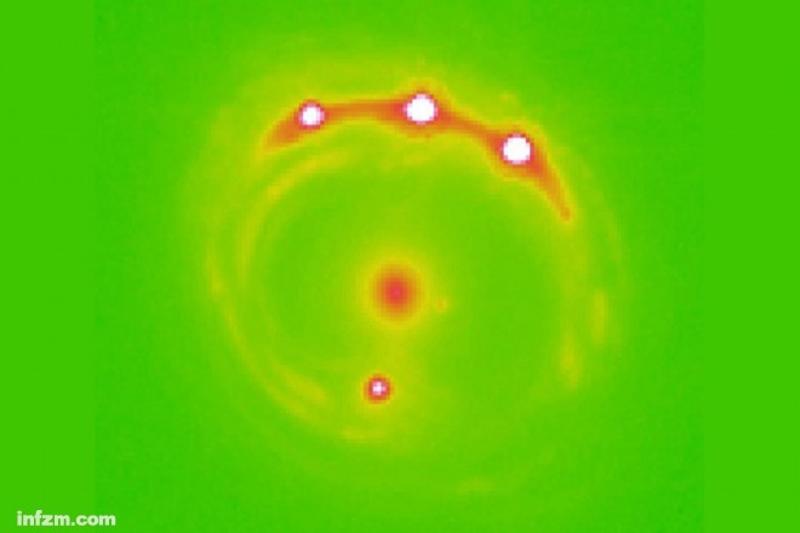

根据广义相对论,光线在大质量天体附近会发生弯曲。如果在观察者(天文学家)和光源(背景天体)之间存在一个大质量的前景天体,则这个前景天体就会起到类似透镜的效果,使背景天体产生多重像,这种现象被称作引力透镜(gravitational lensing)。微引力透镜(gravitational microlensing)是引力透镜中的一种,与星系尺度上的引力透镜现象相比,微引力透镜中光线偏转程度较小。

目前,天文学家探测行星有多种方法,包括视向速度法、凌日法、直接成像法和微引力透镜法等,其中微引力透镜法的探测距离最远,多用于对银河系内远距离行星的探测。美国俄克拉荷马大学物理学与天文学系的助理教授戴新宇(Xinyu Dai)和博士后研究员爱德华多·格拉斯(Eduardo Guerras)在现有微引力透镜法的基础上进行创新,利用类星体微引力透镜首次发现银河系外的行星。他们的研究论文发表在2018年2月2日在线出版的《天体物理学杂志快报》上。

具体来说,很多星系中都存在超大质量黑洞,前景星系中的微引力透镜效应会将背景星系中黑洞视界附近的辐射放大。美国国家航空航天局的钱德拉X射线天文台能够探测到这种辐射放大的现象。戴新宇与格拉斯对钱德拉X射线天文台获得的数据进行了分析。他们利用俄克拉荷马大学超级计算中心的计算机对数据进行建模计算,认为行星的微引力透镜效应可以解释观测到的现象。同时通过分析特征信号出现的频率,他们还对行星的质量进行了估算,认为行星的质量在月球质量和木星质量之间。

在这项研究中,产生微引力透镜效应的行星位于前景天体RXJ1131-1231中,这个遥远的类星体距离地球38亿光年。也就是说,天文学家第一次在这么遥远的距离上探测到行星的存在,这个距离要远远大于此前发现的最远行星同地球之间的距离。

戴新宇在俄克拉荷马大学的官网上表示:“我们对这个发现感到非常兴奋。这是人类第一次在银河系外发现行星。”格拉斯认为:“这个例子展示出银河系外微引力透镜分析技术具有多么强大的力量。这个星系在38亿光年之外,即使在科幻小说中,我们也不敢想象可以用最好的望远镜探测到这些行星。但是现在我们能够研究它们,揭示它们的存在,甚至了解它们的质量。这就是科学的炫酷之处。”

不断发现的行星

人类曾经在很长一段时间内认为宇宙中除了我们身处的地球外,只有水星、金星、火星、木星和土星这5颗行星。这种观点也导致天文学家多次忽视了天王星存在的观测证据。在威廉·赫歇尔发现天王星后,法国天文学家奥本·勒维耶又通过计算预言了海王星的存在,并由德国天文学家伽勒通过观测确认了海王星的存在。在这之后冥王星的曲折命运已被很多人熟知。天文学家制定了划分行星的标准,并将冥王星、谷神星的天体称为矮行星。

从20世纪80年代开始,天文学家开始有计划地对太阳系外行星进行搜索和观测。包括哈勃望远镜、麦哲伦望远镜和斯皮策望远镜在内的空间望远镜可以在可见光和红外线等多个波段对太阳系外行星进行研究,天文学家发现太阳系外行星的脚步也一直没有停止。截止到2018年2月1日,天文学家通过多种方法一共发现了3728颗太阳系外行星,这些行星分布在2794个行星系统中,其中有622个行星系统包含多于1颗的行星。

2009年3月6日,开普勒空间望远镜的发射对于太阳系外行星研究产生革命性的意义。这台望远镜利用凌日法先后对银河系内的10万个恒星系统展开观测,以搜索类地行星和可能的生命迹象。借助开普勒望远镜的数据,天文学家多次发现具有同地球相似特征的系外宜居行星。比如,2015年7月23日,NASA宣布利用开普勒望远镜发现有“另一个地球”之称的系外行星——Kepler 452b。根据开普勒望远镜的数据,天文学家估计在银河系中可能有400亿颗地球大小的岩质行星位于类似太阳的恒星或者红矮星的宜居带上。

2017年2月23日,NASA又在新闻发布会上宣布利用斯皮策望远镜,在距离地球约40光年的地方,发现了一个由7颗地球大小的行星围绕一颗恒星组成的行星系统,其中3颗行星还位于母恒星的宜居带内。这是天文学家第一次在一个系统中发现多于1颗的宜居行星。

但是,这些发现的行星都还是位于银河系内。天文学家一直未曾发现银河系外的行星,所以也就无法证实银河系外的星系内存在行星的猜测。

前赴后继的搜索

戴新宇和格拉斯的研究不是天文学家第一次尝试利用微引力透镜效应去搜索银河系外的行星。2009年6月,一个由来自意大利、瑞士、西班牙和俄罗斯的研究机构组成的研究小组就在英国《皇家天文学会月报》上发表论文,提出可以利用微引力透镜探测距离银河系最近的仙女座星系中可能存在的行星。正如团队成员、瑞士苏黎世大学的菲利普·吉特泽尔(Philippe Jetzer)当时接受采访时所说,虽然把这种方法从探测距离地球几千光年的行星推广到探测距离地球几百万光年的行星并不容易,但却是一件可行的事情。仙女座星系在梅西耶星表中的编号为M31,距离地球超过200万光年。

研究人员首先假设仙女座星系中存在行星,而且这些行星的尺寸和轨道同银河系中的行星相似。接下来,他们就要想办法使这些行星现身。前景天体如果是一颗恒星的话,那它产生的引力透镜效应会使背景恒星的光线在数周到数月的时间里经历一个由亮到暗的变化过程。而如果前景恒星有行星相伴,那行星施加的额外的引力效应会使这个亮度的变化过程产生一个不均衡的模式,甚至可能产生一个持续数小时到数天的短暂的亮度增加的过程。

但是,当时望远镜的观测能力不足以分辨出单独的背景天体,取而代之的是,天文学家可以观察到代表数颗恒星的单独像素的类似的亮度效应,所以这种方法也被称作像素透镜(Pixel-lensing)。研究人员使用蒙特卡洛近似方法,选择好一个由一颗恒星和一颗行星组成的双星系统的物理参数,然后计算像素透镜的光变曲线。他们通过计算发现,这颗行星的质量大概在木星质量的数量级上。

但是,像素透镜这个方法的问题在于引力透镜是随机发生的事件,同时只有至多数天的观测时间,因此当时这一发现只是作为一个可能性被提出。研究人员当时就希望未来继续利用微引力透镜对银河系外行星进行搜索。无论在当时还是现在,这都是唯一已知可行的方法。

虽然戴新宇和格拉斯的发现还有待进一步的证实,但是这种创新的研究方法确实为天文学家指出了一条新的研究路径。银河系外行星的发现也将开启一个全新的研究领域。

凌日系外行星巡天卫星(Transiting Exoplanet Survey Satellite,TESS)将于2018年3月发射升空,詹姆斯·韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope)将在2019年发射升空,口径达到30米的下一代光学红外望远镜也正在建设中。凭借这些空间和地基望远镜强大的观测能力,配合目前已有的观测设备和长期积累的观测数据,天文学家将对银河系内和银河系外的行星有更加全面深入的了解。在理解行星演化的同时,我们也有望窥探地外生命的踪迹。

快来抢沙发

快来抢沙发