风劲角弓鸣,

将军猎渭城。

——唐·王维《观猎》

汉代刘向编撰的《列女传》卷五讲了一个“晋弓工妻”的故事:

话说当晋平公(前557-前532年在位)时,曾派一位造弓工匠制弓,费时三年才成,平公引弓而射,连一层铠甲也没有穿透。平公怒,要杀那位“弓人”或“弓工”。弓人妻“繁人之女”挺身而出谒见平公为丈夫鸣冤说:

“我丈夫无辜。他为治造此弓,已经付出巨大劳动。此弓之干采自泰山之阿,每日三次露于阴,三次曝于阳;再傅以燕地之牛角,缠的是楚地麋鹿之筋,糊以河鱼之胶。这三样材料都选的是天下最好,而国君不能射穿甲一层,这是射术有问题。是国君射术的问题,却要杀我夫,不是太荒谬了吗?我听说射箭正确的方法,左手外拒,如推开石头,右手如附着树枝,不敢稍纵;右手发箭,左手不知,要这样心念专一。”

平公按照弓工妻说的去射,果然一简穿透七层铠甲,因又喜又愧,立马放了弓工,并赐金三镒(重量单位,一镒合二十两,一说二十四两)。

以上故事所描述的射技,显然无比正确,从童年到少年,我们都熟悉很多神箭手的故事,如后羿射日、养由基百步穿杨、射雕英雄等,敢情都是这么射的。而以上故事所描述的造弓之技之材之时,也是真实的,一点都不夸张。

以上故事还告诉我们,神箭手之所以神,除了其自身射技过人外,还必须有弓人为其制作精良的弓。

我们有必要再打开《考工记》了。

*弓有六材,巧者和之

《考工记》中有“弓人为工”专篇,详细总结了我国春秋战国时期的制弓技术。

首先,弓有六材。“取六材必以其时,六材既聚,巧者和之。”又曰:“材美、工巧,为之时,谓之叁均。”

时,适时、当令,六材都在其品质最好的时期采取聚来,然后,能工巧匠就将它们“和”成器材。此用一“和”字形容制造的过程和结果,真是绝妙;一个“和”包涵着卓越的手艺、优良的性能和博大精深的技术哲学。

那么是哪六材呢?

分别是

干、角、筋、胶、丝、漆

干,即制作弓干的木材,以柘木为最上,檍木次之,我们最先想起的竹子则为最下。干是弓的主体材料,干材的好次,于弓的优劣起决定性作用。晋平公的弓人选泰山木作弓材,可见同样的名木,还有产地的要求,像中草药中的地道药材一样。

我们通常以为弓只是以木条弯成再绑上弦就成了,这是很朴实的认识。最早的单体弓的确是这样。但单体弓弹力弱,为了加强其弹力,先民们很快就发明了加强弓,亦称复合弓,即一把弓由不同的材料组装粘合而成。所以就要用到角,即牛角。必须是秋天宰杀的、健康的壮年牛,其角才最好、最“牛”:眼观角根色白,中段色青,角尖丰满,长二尺有五寸(近50公分)。合乎这样标准的牛角,其价值与一头牛相等,此谓之“牛戴牛”。晋平公的弓人还非燕地之牛不选。

制弓时,将角削成薄片,嵌入弓臂中段内侧。以牛角的坚韧加强弓的弹力。

所以古人诗中常有“角弓”一词,如上初中时学过的王维诗句:

风劲角弓鸣,

将军猎渭城。

——唐·王维《观猎》

“角弓”就是强弓的代名词。更有意思的是,“强”这个字,带着一个“弓”字边,其原意就是形容“弓有力”!

上小学时还学过一句杜甫的诗:

挽弓当挽强,

用箭当用长。

——唐·杜甫《前出塞》

写到这儿,你也就更能理解我们在公文写作时常用的“加强”一词是什么意思了吧?就是给木的弓臂加上更有和很有弹力的牛角片呢。

还有一种增强弓臂弹力的方法是再用动物的筋贴附于弓臂的外侧。干、角、筋,这就是三层叠合了。必须是行动剽疾的动物之筋,才可保证箭射出来也剽疾深入。汉李广将军竟能把箭射到石头里,弓上就是用了这样的筋吧。这样的筋小者成条而长,大者圆匀润泽。晋平公的弓人所选的是麋鹿之筋而且一定要是楚国的云梦大泽所产。

胶,也是动物胶,用以粘合干材和角筋。《考工记》介绍了六种胶:鹿胶、马胶、牛胶、鼠胶、鱼胶、犀胶。后世弓匠一般都以鱼(鱼鳔)胶为最好,常用之粘合最重要的部位。现今工艺弓的制作者熬制的也是鱼鳔胶。

还有丝,将傅角被筋的弓臂紧紧缠绕加固。

还有漆,一以“受霜露”;二也美外观。如有“彤弓”,就是朱漆弓,是天子专赐有功诸侯或大臣使专征伐的。

以上六材,都必以时采取并以时加工。

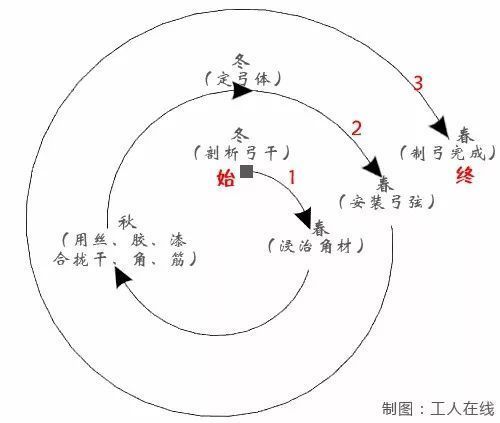

冬天剖析弓干,木理才平滑细密;春天浸治角材,才得浸润和柔;待到秋天,才用丝、胶、漆三种辅材合拢干、角、筋三种主材,才得坚密;寒冬至,才定弓体,即把弓体置于弓檠之内,定其外挠内向之形。这道工序在寒冬进行,因为热胀冷缩原理,弓才不会走形,弓力才不衰减。到了再一年的春天,才安装弓弦。再等一年,弓才可以使用。

以上工序按季节进行,都是为了保证弓力不受寒暑燥湿变化的影响。

以上大工序再加上小工序,制作一把弓头尾需要三年时间。晋平公的弓人“三年乃成”,一点都不夸张。据艺术史家谭旦冏(1906-1996年)所著《成都弓箭制作调查报告》,1949年前,成都曾有长兴弓铺,制作一把弓甚至需要跨越四年。

“弓人为弓”,《考工记》用了很长的篇幅公开了从备材到制弓全过程,都是“秘不外传”性质的核心技术。这是官营手工业才有的胸怀格局。

关于弓,我们还必须明白一个关键点,即它们都是双曲反弯的。通俗地说,弓的两头向外弯转;当解弦驰弓时,因为角筋的加强作用,弓臂就大幅度向外弯转。可想而知,把向外弯的弧拉成向内弯的弧,其弹力是多么大。中医有“角弓反张”的病症,即头和下肢向后弯,躯干却向前弓,正像一把角弓的样子。

*关于箭矢的空气动力学记载

弓不离箭,无箭不成弓。箭又称矢(有称以竹为箭,以木为矢)。箭头为镞,其材料也经历了由石到铜再到铁的过程。箭头装入箭杆的部分,谓之铤。箭杆末端扣弦的开叉叫做括。

《考工记》也记载了“矢人为矢”。看来简简单单一根箭,其制作却也有着出人意料的复杂精细。箭杆前部三分之一处向前逐渐削细,直到与镞径相齐。镞长一寸,周长也一寸,铤则长一尺,合重三垸(huán,重量单位,具体数值待考)。箭根据用途可分八种,每一种的制作都还有细处的不一样。如用于守城、利于火射的兵矢和用于田猎的田矢,箭杆前部的五分之二(应含箭头在内)与后部的五分之三轻重相等。余不一一。

平明寻白羽,

没在石棱中。

——唐·卢纶《和张仆射塞下曲·其二》

唐代诗人卢纶用这样的诗句描绘李广那次把石头错觉为老虎的射猎,“白羽”就是箭羽,用以指代箭。通过读图,我们一定自小就对近于箭杆尾部的箭羽印象深刻。箭羽是箭杆上的平稳装置,专业地说,是负反馈控制设置,在空中运行,箭羽产生的空气阻力可以自动矫正箭镞的偏转,是箭矢命中目标的保证。

《考工记》记载,要在箭杆后部的五分之一处装设箭羽,羽毛进入简杆的深度与箭杆的半径相等。将箭杆浮于水面,识别上阴、下阳;垂直平分阴、阳面,设置箭括;再平分箭括,设置箭羽(网上视频显示,在箭杆开槽,粘上箭羽,综合此处记载,可知是在箭括的平分处划线开槽);箭羽的长度是箭镞的三倍,“则虽有疾风,亦弗之能惮矣”。又记,箭羽大少适中,若箭羽过大,箭行迟缓;若箭羽过少或零落不齐,箭在飞行时就容易偏斜。

闻人军先生说,《考工记》有关弓矢的记载,开了人类认知空气动力学的先河,要早于古希腊亚里士多德在《物理学》和《论天》相关著作中的记录。(《考工记导读》,1996年)关于“箭羽”的文字便是明证。而与简杆有关的空气动力学知识更体现出细致到微妙的观察。

《考工记》记载箭杆的选材称,要挑那天生浑圆、质地坚密、节间长、色如栗的杆材,如不如此,就会使箭杆或前弱,或后弱,或中弱,或中强,“前弱则俯(箭行轨道较正常为低),后弱则翔(箭行轨道较正常为高),中弱则纡(箭行偏侧纡曲),中强则扬(箭将倾斜而出)”,如此都将难以达到目的。闻人军说:

近代西方为了研究射箭术的方便,引进了一个所谓(箭杆)“桡度”(spine)的概念,《考工记》中箭杆的强弱,实质上也是指spine而言。箭杆的spine与弓的配合十分重要,配合得当的话,箭矢的飞行轨道才正常;假如配合不当,将出现种种异常的飞行轨道。这是因为拉满弓弦时,箭杆必然在弓弦的压力下产生不同程度的弯曲变形;撒放后,由于箭杆的弹性作用,箭杆将反复拱曲,蛇行地前进。现代利用高速摄影术已经证实了这种蛇行现象。用spine理论可以完满地解释箭杆前弱、后弱、中弱、中强引起的四种不良现象。

我们古代的弓矢匠人仅用肉眼就看透了蕴含在箭杆中的奥秘,这么高超的科学水平,是以做到极致的制作态度和水平为基础的,也是“矢志不渝”献身于一行的智慧结晶。

*张挥!认识吗?

弓箭发明于旧石器时代晚期,世界各地都有出土实物证明。恩格斯说:“弓箭对于蒙昧时代,正如铁剑对于野蛮时代和火器对于文明时代一样,乃是决定性的武器。”

在我国,炎黄二帝都曾被认为发明了弓箭(也有说是后羿,但我们宁愿接受他是最会使用弓箭的射箭师)。但如独孤放牛一贯认为的那样,炎帝和黄帝作为部落领袖,有些发明创造是不可能亲力亲为的,“主抓”则有可能;另外,在炎帝时代,则必定已经诞生了主要用于狩猎的原始单体弓箭。黄帝时代,就发明出先进的复合弓,而其实际上的发明者,则是一个名叫挥的能人。据先秦《世本》、唐朝的《元和姓纂》和宋代欧阳修《新唐书·宰相世系表》记载,挥是黄帝的亲孙子、五帝之一少昊的第五个儿子,他受天上弧星的组合启发发明了弓箭,大幅提高了狩猎的效率,还能致命地射杀来犯之敌,这可是功绩啊,颛顼帝(五帝之一,继兄少昊为帝)就封他为弓正——专管制造弓和箭的工官,又称“弓长”,世袭此职,又合“弓”、“长”二字,赐姓为“张”,封地清河。

这样,弓箭的发明者挥就姓张名挥,并且成为张姓的得姓始祖,其封地清河在今河南濮阳一带,濮阳也就成了大部分张姓人共同认定的祖根。

张挥(张姓始祖)

籍贯:今河南濮阳

功绩:张挥,号天禄,是黄帝的孙子,是古代重要武器弓矢的发明者。因弓箭的诞生对当时社会贡献很大,被封为弓正(也称弓长),职掌弓矢制造。后又取弓长之意,赐姓张于濮阳,封地清河(古清河流域,流经现濮阳及清河),因此说中华张姓始祖为挥公,张姓祖根在濮阳。

“请问贵姓?”

“免贵,姓张,弓长(cháng)张。”

然而这发音却可能是错的,根据以上说明的张姓来源,似乎应念成“弓长(zhǎng)张”才是。

张姓在宋版《百家姓》中排第24位。但进入当代,从人口数量上看,张姓已经是排第三名的大姓,据第六次全国人口普查(2010年11月1日零时),张姓占全中国汉族人口的 7.07%≈84,800,000人,仅次于王姓的7.41%。现在据称又超过王姓跃居第二,仅次于李姓,人口更近于1亿了。如果算上全世界华人中的张姓人口,则定然已经超过1亿。

这么多、这么多人都是一位工匠的后世子孙,这说明了什么?且听下回分解。

撰文 | 独孤放牛(詹船海)

编辑 | 李冠杰

快来抢沙发

快来抢沙发