异乡人扎根三水,作品被英国收藏,老照片告诉你多威水

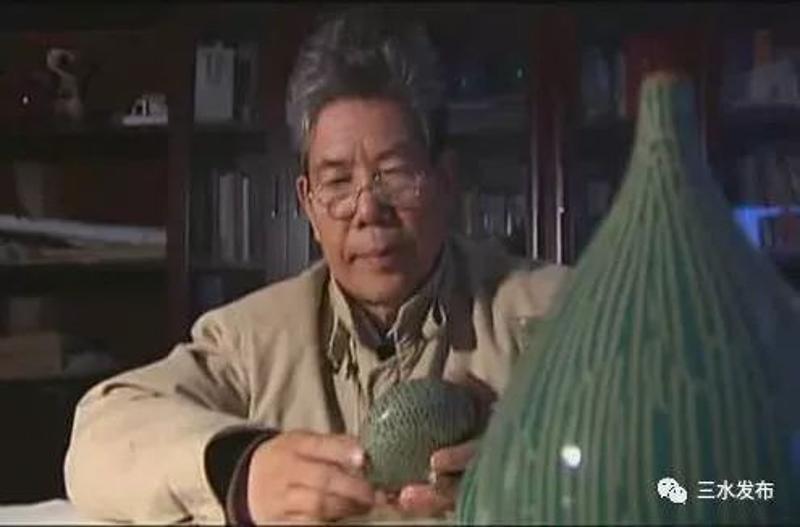

远离家乡,跨越1500公里,安营扎寨三水,结合南山陶土,他潜心钻研,研究出南山五彩釉。三彩到五彩中温釉的飞跃,使石湾花釉烧制技艺得以传承,并获国家发明专利,作品被英国珍宝博物馆、国家文化部收藏——他,就是三水南山五彩陶釉非遗传承人杨英才。

沉心拜学多位大师

闫立夫有着近四十年民间艺术和陶瓷艺术生涯,其作品获得多种奖励和荣誉称号。1999年10月其钧瓷作品在德国柏林举办的“亚太文化周”进行艺术展览,同年其作品“风调雨顺”被人民大会堂收藏。

出生于钧瓷圣地禹县,杨英才从小耳濡目染,热爱陶艺,二十岁青年时期便拜联合国教科文组织与中国民协命名的 “中国民间工艺美术家”、“中国民间工艺美术大师”——闫立夫为师。

杨英才:

当时师父是县文化馆馆长,经常鼓励我要向外求学,所以跟他学习之外,我还到景德镇陶瓷学院深造。

1990年,杨英才在江西景德镇陶瓷学院深造,两旁为其大学期间的陶塑作品。

1993年,他从景德镇陶瓷学院毕业后孤身来到佛山,开启了对陶艺梦想的追求。毕业后的杨英才并不满足学校所学,到佛山后,先后拜师潘柏林和刘传。

潘柏林作品曾获多个奖项,先后共11次到英国、美国、香港及国内进行个展和师徒作品展,在1990年被邀请到英国圣玛丁艺术学院、西苏里艺术与设计学院和南安普顿学院等多间学院讲授陶艺课程。

1993-1996年,杨英才在中国工艺美术大师、中国陶瓷艺术大师潘柏林麾下学艺。潘柏林大胆突破,开拓通俗题材,作品多以井市风情为特色,以反映平民百姓平常的普通生活,走出一条以民间风情为题材的新路向,打破了石湾一惯以仙、家、道、佛为主的创作格调,从而成为近几年来石湾陶艺的新派代表。

杨英才:

到石湾工作,我同潘柏林大师建立了深厚的师生感情,还在石湾南风古灶立春拜师会的上携徒儿向师父行拜师礼。由此立春拜师会慢慢恢复了传统,即使没有新徒入门,每年立春也要向师父行拜师礼,聆听师父最新的教诲。明年2月初,我计划收钱勇全为徒,也要遵从立春拜师会礼仪。

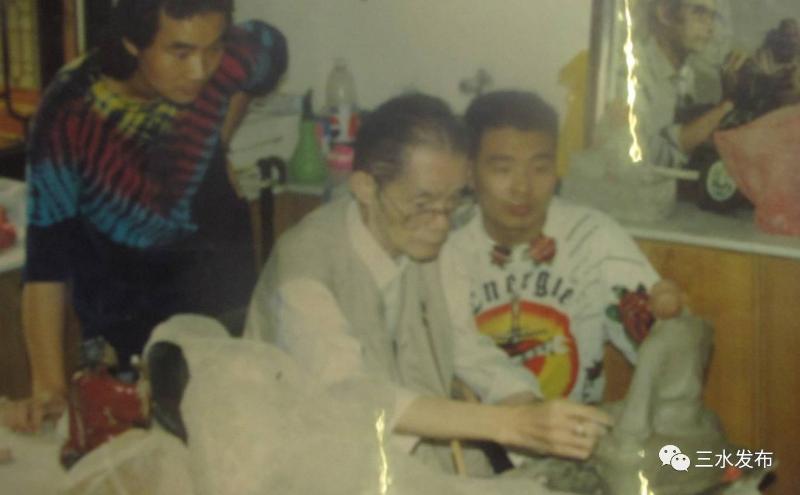

从左往右依次为,杨英才、刘传、杨英才师弟。20世纪60年代刘传归纳总结出富有创见的陶艺理论,提出了“宜起不宜止,宜藏不露”、“十浊一清,十清一浊”、“奇而不怪,丑而不陋”等美学原则。

此后,杨英才还跟随刘传学习石湾公仔技艺。刘传大师何许人也?刘传认真钻研各名家的作品,且敢于创新、勇于拓展,初具粗犷、豪放的艺术雏形,塑造了"张飞"、“铁拐李”、“钟馗”、“达摩”、等人物,这些作品以炉火纯青的技艺,表现了除暴安良、扶正却邪的民族精神,其思想性和艺术性的高度统一,使不到而立之年的刘传成为石湾陶艺公认的一派宗师。

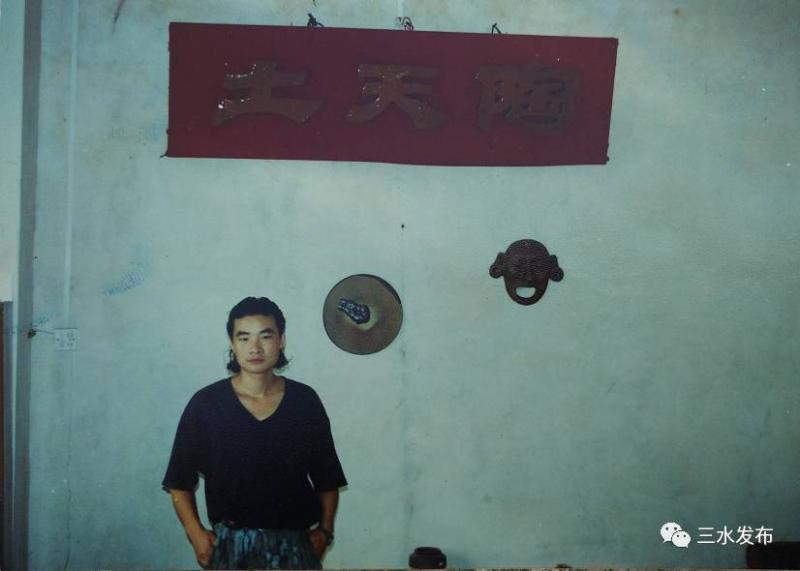

勇闯天涯打天下

1996年,杨英才离开南海市南庄镇溶州南江陶瓷工艺厂,创造土天陶工作室。杨英才形容当时“只有一个人两件作品三个字”(指照片中的两件作品和工作室名称“土天陶”),条件非常艰苦。

由于瞄准家居陶艺作品市场,杨英才的土天陶工作室迅速壮大。1998年,并购石湾的一个陶瓷工厂,此时的员工已发展到34人。2001年,并购澜石一家工厂。

杨英才:

当代陶艺主要发源于美国、日本等国家,而我们要找到自己国家的文化自信,要从老祖宗那里寻根,但又不能简单复制,必须有当代思想和接地气的审美。我的作品不纯粹是描述人物或者风景,也不像当代工艺品,非东非西,希望走出属于自己的第三条路。

佛山石湾制陶史,始于新石器晚期,素有“石湾瓦,甲天下”的美誉。如今,石湾公仔的传统柴窑烧制技法,失去了原有的自然条件,原窑址已成为繁华的市区。

2004年杨英才在南山摘下的小杨树,如今已长成高大挺拔的大树。图为前后对比图。

2004年,经过多地考察,杨英才最终选择落脚南山镇。在南丹山脚下,他开建南山柴窑,选用当地的龙眼木、荔枝木等木柴为燃料,烧制时间长,追求自然落灰的效果——窑变。

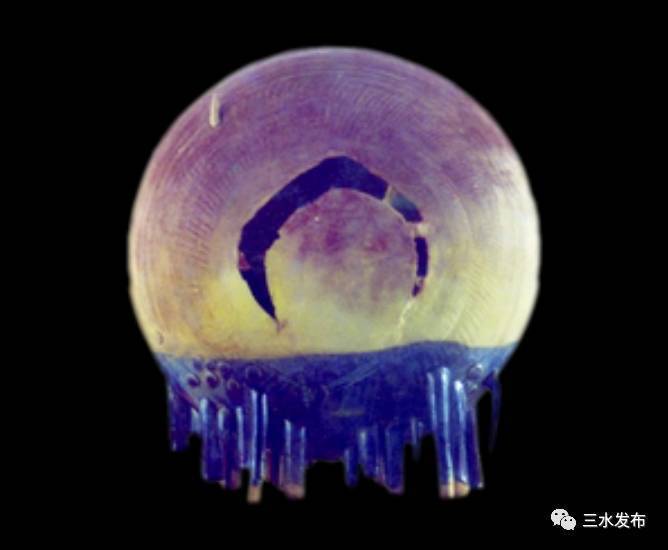

作品《法》被英国珍宝博物馆收藏

杨英才潜心钻研学习釉料配方,对泥、火、釉有着自己的理解和表现。但在与民间陶艺的碰撞交融过程中,不管是“外乡人”的身份,还是艺术风格,用杨英才的原话形容,就是“极痛苦的”。

作品《晨》被国家文化部收藏

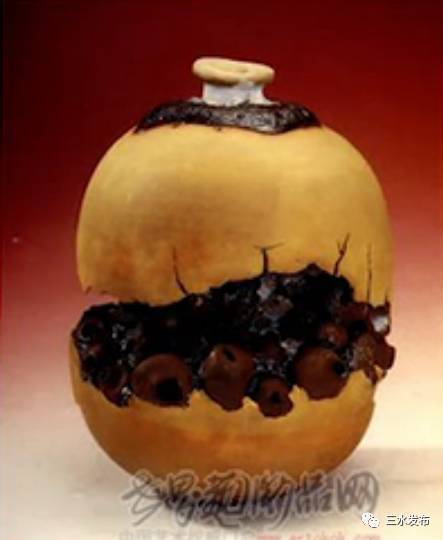

结合南山镇的陶土资源,以金木水火土五行之道为根本,依据阳光、青山、绿水、蓝天、白云等自然元素为装饰灵感,用金属氧化物为着色,在中性火焰性质下中高温烧成,经无数次试验,杨英才终于研究出南山五彩釉。

作品《蚀》被广东省美术馆收藏

南山五彩釉主要是由蓝天、白云、青山、绿水、阳光金晶五种意像色素构成,另外还有白玉蓝三种颜色的辅助釉。杨英才说,南山柴窑不用上釉,柴灰在粗陶表面自然成釉,烧一次需要3天3夜,耗费几吨干柴。如今,其已经成功窑变出上百种颜色。

作品《打磨禅坐》曾摘得中国工艺美术“百花奖”最佳创意金奖

从三彩到五彩中温釉的飞跃,南山五彩釉使石湾花釉烧制技艺得以传承,其创新技术更是获得了国家发明专利。

杨英才:

作品《晨》是我的大学毕业作品,当时老师带队到西北考察之后我回到河南老家,找到一个家庭作坊进行创作,住的地方又湿又冷又潮,在这样的环境下乡村树木给了我创作的灵感,希望表达落地生根之意。后来作品被国家文化部收藏,还奖励了2000块钱,钱不多但是这份荣誉使我非常激动。

携爱而行力量强

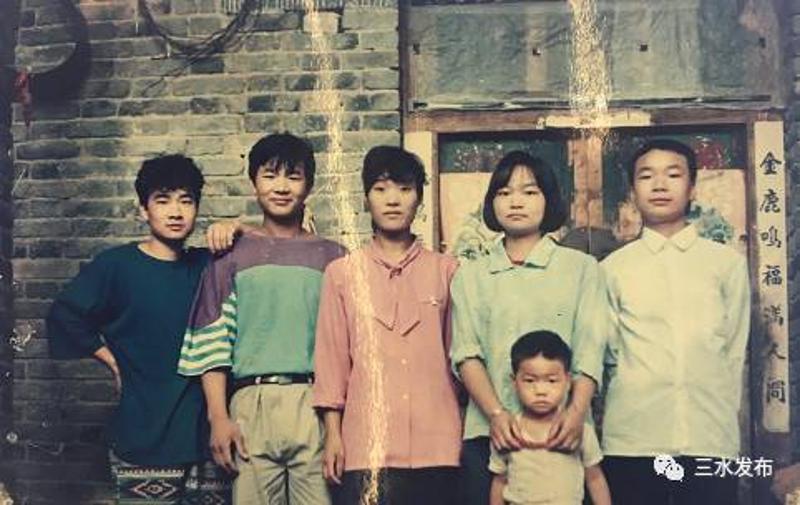

杨英才是家里的老大,有三个弟弟、一个妹妹(图中为弟媳)。家中重担让他深知生活不易,早早便开始养家糊口。也许是因为这样,他的作品符合既包含艺术气息,又不乏商业价值。

除了供养家人,杨英才还不时给一个师弟寄钱资助其完成学业。他的爱不仅给了家人,更洒向好友和学艺的新生力量。

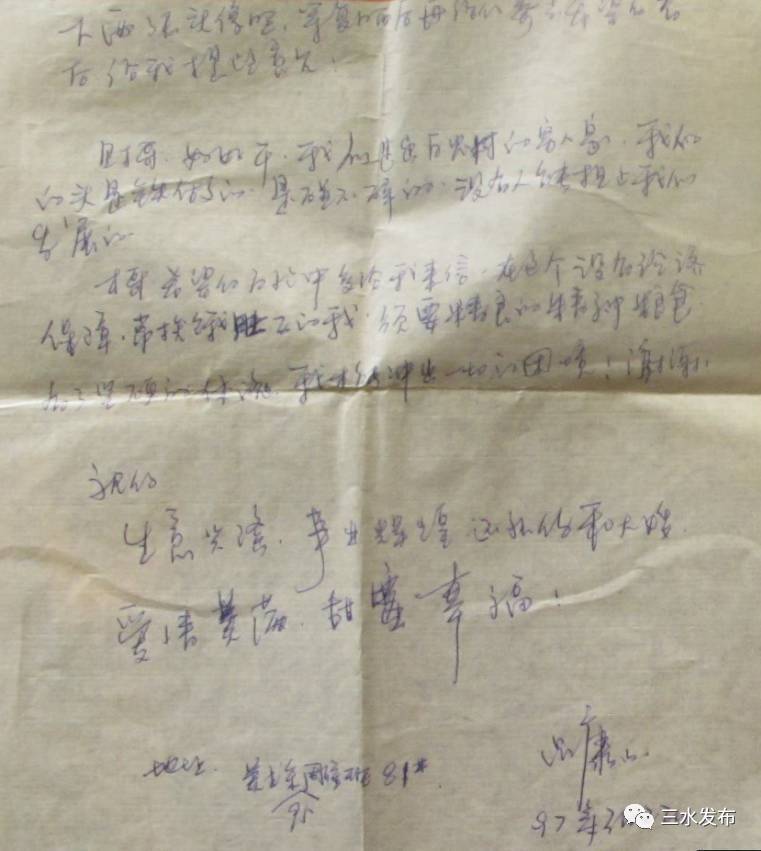

1997年杨英才师弟在来信中说道:

我们是出在农村的穷人家,我们的头是铁做的,是碰不碎的,没有人能阻止我们发展的。

“华之岭南,珠水之滨,唯南山镇福地也。山有一翁,和发土习泥成器,羽火乐烧,能者闻而效之。颂日:南山陶瓮孟台,结缘陶说是也。”在素雅的名片后面,杨英才写下了这样一段隽永的小文。

三水中学学生造访杨英才土天陶工作室,感受陶器魅力。

杨英才不仅仅甘做山中陶翁,也为更多人能享受到陶艺乐趣而忙碌着。他曾竭力以”农民夜校”的形式,在南山镇推广历史传承下来的文化遗产。

近期,在土天陶工作室,19名广州美术学院的学生和老师学习柴窑烧制技术以及五彩釉的要领,为期5天的学习在开窑仪式后圆满结束。“5天学习和体验柴窑烧制,同时品赏了南山五彩陶釉的魅力。广州美术学院学生说,用五种釉彩浆料随意挥之,亳不经意即可烧出“风景如画”的南山陶瓷。

广美陶艺14级学生曾经造访南山,跟杨英才学艺,图为装窑过程。

广美陶艺14级学生曾经造访南山,跟杨英才学艺,图为住在帐篷里守窑。

杨英才:

没有美术功底的人,也能玩五彩陶釉,在土坯上随性涂鸦,高温烧制后会给人惊喜,这是它的魅力之处。只要有兴趣,釉能成就制陶者。

2017年11月16日,在2017广东(佛山)创意城市博览会的南山展馆,南山五彩陶釉非遗传承人杨英才向现场参观的区委常委、宣传部部长黄昌建介绍产品。

为了让更多的人了解南山五彩釉,在三水区甚至是佛山市举办的各大文化活动中,总能看见杨英才的身影。

通过教学、体验、展览等多种方式,杨英才培养和挖掘出更多年轻人对非遗文化的兴趣,让他们在享受乐趣的同时,加入到传承非遗文化的队伍中去。

快来抢沙发

快来抢沙发