中山建市30周年:三十而立之年,看三代人这样说中山

1988年1月7日,国务院批准中山由县级市升格为地级市;2018年,正是中山市建市30周年。

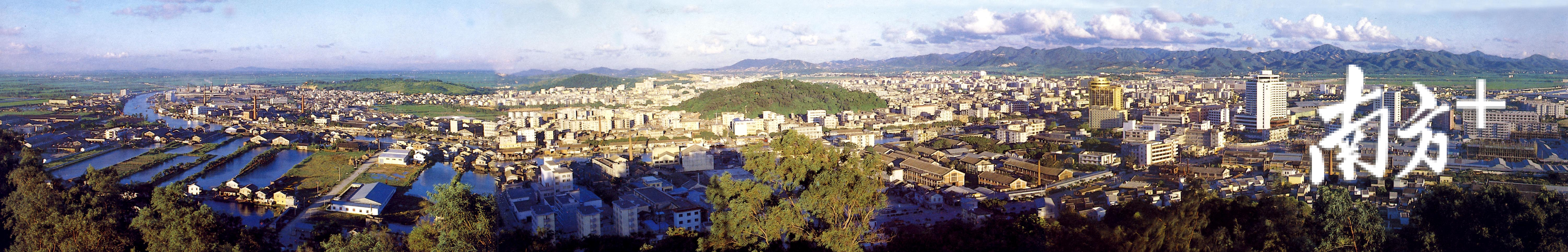

回首激荡30年,对于中山这座拥有悠久香山文化历史、以孙中山故里闻名于世的城市而言,地级市这个单纯的行政区划概念稍显稚嫩,但就在这短短30年时间里,中山经济社会发展也取得了翻天覆地的变化。

今昔对比,天地之差;日新月异,蔚然大观。

如今已是而立之年的中山,城市发展离不开一批批的意气风发、正值青春大好的青年们燃烧青春之火,助力城市建设,见证家园成长。

这些人有的已然老去,有的已将事业交给下一代执掌,还有的刚好与中山“同岁”,让我们倾听不同时代的他们各自与中山的故事。

“中山建市那年,我当上了‘老板’”

1953年来到中山的时候,凌志坤是一名农业技术干部,那时候中山还是隶属粤中行政区的一个县。

“当时从农村来到城市,觉得一切都特别新鲜。”凌志坤回忆道,“那时我们在中山县人民政府办公,地点就是在现在的中山市人民医院,当时叫‘学宫’,门前的孙文路一直通到岐江河边,算是非常气派的马路了。”

1953年的中山县,全县设3个区级镇、15个区,下辖201个乡、9个乡集镇。在1978年前,以粮食生产为主,农业在中山全县经济结构中占绝对主导地位。

“那时候我们农业技术人员经常要下乡,靠的就是几辆单车,一去就是半天。”让凌志坤记忆犹新的是一次从石岐镇走路到三角公社,足足走了8、9个小时。

“我们沿着田基路赤着脚走,遇到河流就坐‘横水渡’的小艇过去。”凌志坤深情地回忆说,“大沙田的农民勤劳又淳朴,当时农业技术比较落后,所以对我们这些送技术下乡的干部特别欢迎,青年人也非常肯学,很积极。”

20世纪50年代,中山全县开展了大规模的农业社会主义改造浪潮,一大批立志报国的热血青年,自发组成青年突击队开展劳动竞赛。其中,中山县新平乡第九农业生产合作社的青年突击队更是成为全国典型,“党委为领导,老农作参谋,青年打先锋”这种模式得到全省、全国总结推广。

“我也是当时的亲历者与见证者,青年是整个社会力量中的一部分最积极最有生气的力量。”于是在机关系统中经历多个岗位后,凌志坤的日历已经悄然翻到了1988年,改革开放的春风迎面拂来。

“中山建市的时候,我已经下海当‘老板’啦!”他笑道。

1987年,从事改革开放政策研究的凌志坤离开机关单位,来到国有的中山纺织品进出口公司担任副总经理,中山的“三来一补”也是从这个时候兴旺起来。“那时改革开放已经有10年了,正是对外贸易十分发达的时候,我们就想着要引进外资搞合作。”于是为了促进与外资的合作,1989年3月28日,中山纺织品进出口公司举行了一场招商引资洽谈会,这便是如今中山“3•28”招商引资、招才引智洽谈会的雏形。

直到1996年,凌志坤才离开自己深爱着的工作岗位,为中山建设贡献了40多年,退休后他又以老党员的身份活跃起来。自2013年以来,他手写了60多篇文章,合共23万字,为中山这座城市建设得更好而建言献策,他的建议还多次受到了市领导的重视。

“现在我最关心的是旧楼加装电梯这件事,希望政府和社会更加关注居住在楼梯房的老人,加快旧楼加装电梯的步伐,让群众生活得更加幸福。”得知近来中山已有几个老社区加装上电梯,令凌志坤老人很满意,他希望此举能进展更快些。

“要么打工,要么创业”

上世纪80年代,得益于一系列改革、开放、搞活措施的铺垫,“中山商人”开始活跃在海内外市场,“中山货”名声大振,搭乘着以威力为旗舰的市属工业集团组成的“中山舰队”乘风破浪,遂使中山与东莞、顺德、南海一道并称“广东四小虎”。

1989年,中山市乐百氏保健制品有限公司在小榄镇设立时,中山这座地级市才刚刚满一周岁。进入90年代初,随着“中山舰队”驶入买方市场的“深水区”,像乐百氏这样的民营企业通过市场竞争,短短8年时间就把销售额从几百万元提升到15亿元,形成了以民营经济为主体、专业镇经济为特色的全新“战斗群”。

“当时不像现在这么多选择,要么打工,要么创业。”如今已是华帝股份有限公司董事长的潘叶江,是1992年华帝7个创始人之一潘权枝的儿子。26年前,7位小榄青年“洗脚上田”,凑钱创办了华帝公司。他们料想不到,随后的26年里,华帝的发展成为一个传奇:雄踞中国燃气灶冠军、小榄镇第一家国内A股上市公司、蝉联“中国品牌价值500强”……这也是近30年来,中山民营企业家英雄辈出的一个缩影。

恍惚间,这些民营企业家们创立的企业和打拼的事业,也到了要交棒的日子。2010年,独立创业近10年的潘叶江回归华帝,并于2015年接任董事长之职,迎接他的是国内厨卫电器市场空前竞争,以及电商崛起对传统营销带来的摧枯拉朽般冲击。

与此同时,走过30年发展的中山,也来到新的转折点。全面实施创新驱动发展战略,是中山市建设现代化经济体系的战略支撑,也正在改写中山的制造版图。按照打造“世界级现代装备制造业基地”、“区域科技创新研发中心”的发展定位,中山正瞄准世界科技前沿,积极建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。

这正好与潘叶江的思路不谋而合。围绕一批年轻的技术团队,从上任之时潘叶江便带领华帝打造具有专业化品牌的高端智能厨电产品,向市场推出具有颠覆性设计的“魔镜烟机”“魔碟灶”,斩获多项国内外设计大奖。

2017年华帝第三季度报告中披露,前三季度公司营业额已达40.8亿元,净利润年同期上涨59.06%,企业战略转型及品牌升级初显成效。“用信念突破一切边界,华帝要三年一百亿,五年做第一!”以华帝潘叶江为代表,越来越多的中山“创二代”接班家族基业,重振“中山舰队”。

“我与中山同岁‘一般大’”

1988年,孙慧出生在中山石岐,她笑着说自己和中山“一般大”。

“小时候眼中的世界好小,以为石歧就是全部,更不要说中山。直到偶尔有机会去一趟广州,才知道相比之下中山也很小。”尽管生在小城,这里给孙慧带来的却都是温暖的回忆。

最让她难以忘怀的,是同样也年满30周岁的“中山慈善万人行”。1988年的2月15日恰逢正月初七,以“娱乐升平贺龙年,万人敬老众心坚”为主题,万人齐聚岐江桥头为改善中山福利院孤寡老人生活条件而筹款。同年间成立的中山市红十字会更是接手开展民间的敬老等慈善活动,于第二年正式将此活动命名为“中山慈善万人行”。

“那时候每年正月初七,我们小学都要组织鲜花队参加,我自己是从三年级开始参加。”孙慧说,自己参加的头两年鲜花队从西区人行天桥出发,走过岐江桥,一直沿着孙文西路走到孙中山纪念堂,走过的每一处地方都留有深深的眷念。

2007年,参加高考后的孙慧离开中山,前往南京读书。大学刚开始的日子里,孙慧总要在自我介绍时,玩笑般地加一句“中山大学并不是在中山”以免大家误解,但随着学识和见识的增长,她也感到一点无奈。

“其实中山大学有在中山办校,电子科技大学中山学院的前身就是中山大学孙文学院,只不过1995年独立建制后,就没有人再记得起这段往事了。”孙慧说。

孙慧在南京度过了多彩的四年大学时光,随后又前往香港攻读硕士,这两座城市都曾留有孙中山先生诸多历史印记和足迹。“似乎冥冥之中我与中山情缘未了。

”每年寒暑假孙慧都会回到中山,每一次都让她感受到这座城市的变化,这让她感到欣喜和期盼。“2012年,24岁的我回到了家乡。”孙慧坦言,自己读书几年里走过很多地方、见过很多人,但始终觉得自己家乡才是最好,乡音才是最亲切。

如今,与孙慧一样回到中山就业生活的年轻人也越来越多,既有在省内读大学的,也有在省外读大学的。而随着去年中山“人才18条”等一系列优厚政策的出台,不少海外归国留学生也愿意回到中山创业打拼。

据中山市人社局相关负责人透露,如今中山生源的高校毕业生喜欢回家乡工作,据统计大概占比八成,如今还有不少外省市的高校毕业生会“瞄准”中山,吸引他们的既有中山舒适的生活环境,也有广阔的事业开拓空间和较低的创业成本。

“当然那时候中山房价也较之周边便宜很多,对年轻人来说生活门槛很低,但这一两年房价确实贵了起来。”更让孙慧担忧的,是自己3岁的孩子也到了要上幼儿园的年龄,她希望孩子能得到如自己儿时一样公平、优质的教育。

“要说我对家乡有什么期待的话,我希望未来市内交通能够顺畅起来,也希望孙文西路这条百年老街能重现昔日的光彩。”30岁的孙慧相信,与她“同岁”的中山还将继续前进,一起共同成长。

快来抢沙发

快来抢沙发