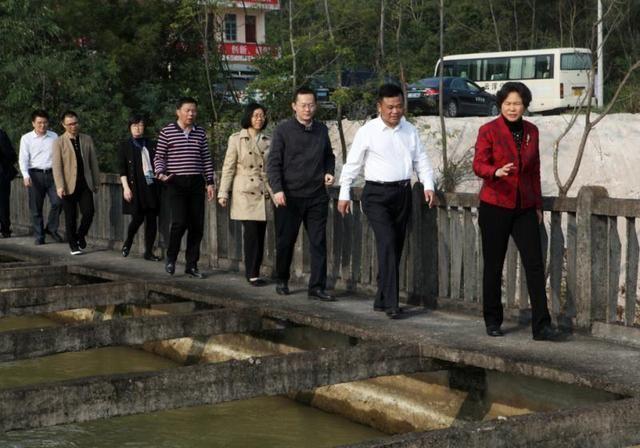

云浮市委书记庞国梅:弘扬“长岗坡精神”,建设现代生态城市

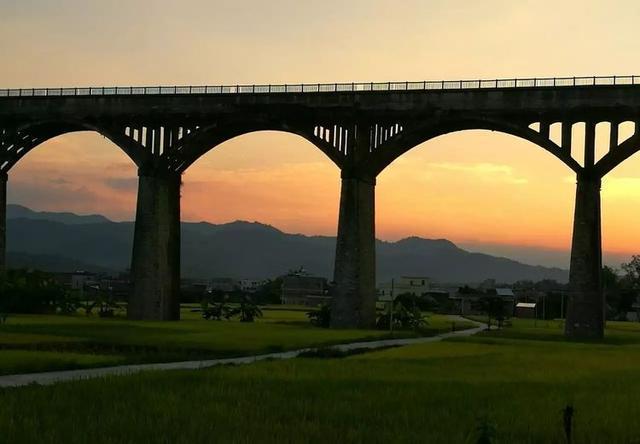

“罗定儿女多英雄,壮志引太济金银。十里彩虹跨长岗,疑是银河落罗平。”

云浮市委书记庞国梅指出:“为民、担当、苦干、创新、奉献”的长岗坡精神是“红船精神”在云浮的生动体现和具体实践,充分体现了党员干部群众开天辟地、敢为人先的首创精神,信念坚定、百折不挠的奋斗精神,立党为公、执政为民的奉献精神。

云浮罗定,位于粤西边陲,是一座历史文化名城。勤劳勇敢的罗定人民以“有条件要上,没有条件创造条件也要上”的英雄气概,书写了一部气吞山河、感天动地的水利建设的壮丽诗篇。

地处云开大山和云雾大山之间的罗定,虽然有面积达800平方公里的广东最大盆地,有发源或流经境内的11条河流,但由于自然水源分布不均,解放前水利设施少而简陋,罗定一变成为历史上的苦旱地区,旱涝灾害频繁。

解放后,罗定大办水利,先后建成了引太、引泗、引沙、引镜等一批引水工程和修筑了一批山塘水库,但要从根本上解决罗定泷江下游的干旱问题,必须修建一座满足农业灌溉的水利设施。于是,把之前位于城区南部15公里处石牛山与云桂山之间的5个小水库扩建为一个中型水库,成了罗定人的共识。

1973年,当时的县委书记郭荣昌(后任广东省委书记)要求县水利局立即开展前期准备工作。可是,整个库区的集雨面积只有18平方公里,按年降雨1600毫米计算,远无法达到中型水库的蓄水要求。因而建一座大型渡槽,把引太干渠的河水引入水库来的大胆构想,提到罗定农业发展的重要议程上来。

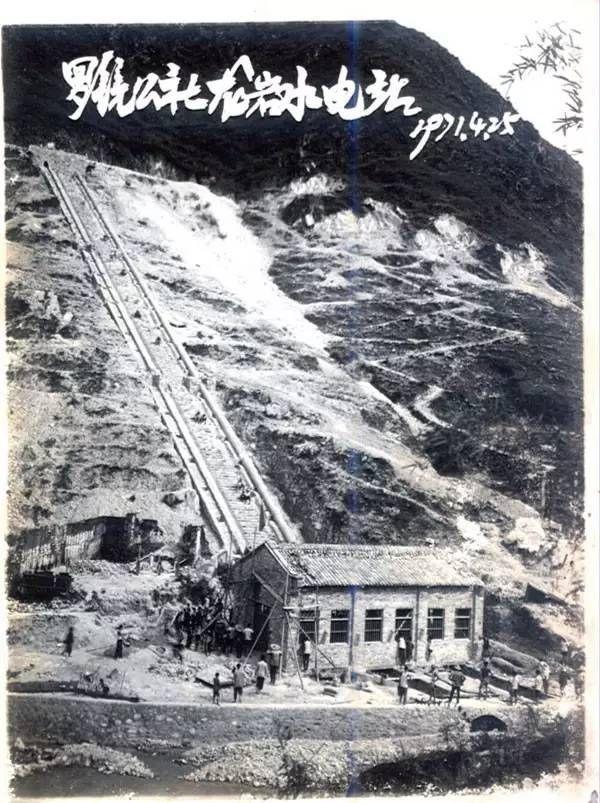

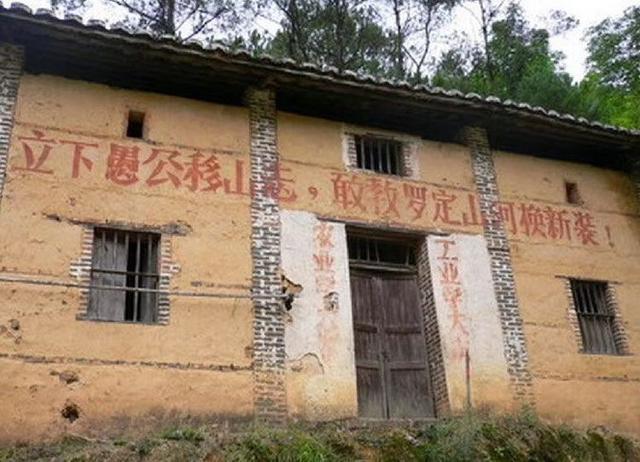

1976年11月,罗定县召集4个公社(现称镇)共1万多名民工,在南起牛路迳,北至花鹿坑,共10多公里长的战线上日夜奋战,风餐露宿,“立下愚公移山志,敢教日月换新天”!从动工兴建,到1981年1月竣工通水,仅用了4年零2个月。其中,渡槽全长5200米,宽6米,最高37米,无论是规模还是长度,当时都雄居世界第一,创造了我国水利建设史上继河南林县红旗渠之后的又一个奇迹。直到2014年底,长岗坡渡槽才退位让贤于高度机械化施工的南水北调中线工程,河南鲁山县沙河渡槽。

工程包括槽前引渠、前后穿山涵洞和砌石渠,总长10.5公里,合计完成土方45.7万立方米,石方22.81万立方米,浆砌石4.36万立方米。如此巨大的工程量,绝大部分是靠由肩挑人扛、钢钎铁锤、人力车等土办法完成的。

这座当时世界排名第一的渡槽,总造价仅为530万元人民币,在上世纪70年代,这样的造价算相当低廉。而造价低廉的主要原因,是决策者“一分钱掰作两半花”,是过万名建设者投工投劳,以及沿途村民的无私奉献。

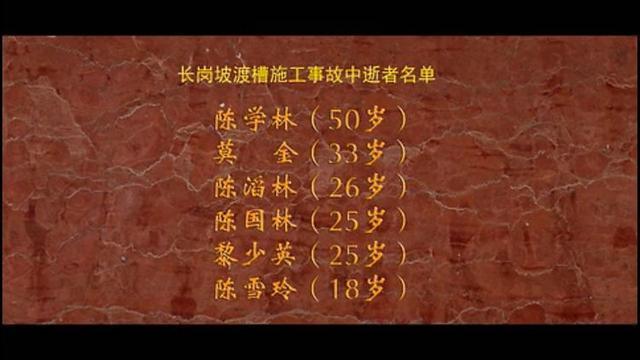

在改造罗定山河的岁月里,有人甚至献出了宝贵的生命:1979年6月27日,长岗坡渡槽跨度达51米的14号跨施工时,钢架和拱梁突然坠毁,造成1人当场殉职,3人重伤;同年10月31日,渡槽出口下垌四队负责地段塌方,6人遇难,5人受伤。

1979年12月16日,国家水电部副部长李伯宁站上还在建设中的长岗坡渡槽,感慨万千,赋诗一首:“罗定儿女多英雄,壮志引太济金银。十里彩虹跨长岗,疑是银河落罗平。”

长岗坡,罗定盆地中南边缘的一个原本不知名的小地方,从此因为一个宏大的水利工程而扬名四海。

长岗坡渡槽的建成,解决了当地近10万亩农田的灌溉,保障了罗定近一半人口(60多万)的生产生活用水。罗定也因此先后5次摘取“全国粮食生产先进县”称号,成为广东省粮食生产大县,“罗定亚灿米、青洲米”等成为广东知名品牌。

时至今日,以沙石、水泥构筑的长岗坡渡槽槽体经受水流的日夜冲刷,通水37年没有一处漏水,一直发挥着巨大的经济效益和社会效益。

岁月悠悠,今天的长岗坡渡槽再不仅仅是水利设施,也不仅仅是战天斗地时代的历史符号,更是震撼人心的一种精神,是百万罗定人民对美好生活向往的一种诠释。

春天至,雨濛濛,长岗坡下油菜花海春意浓……

夏风起,风送爽,接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红……

夏收时,秋收季,喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟。

一年四季,长岗坡渡槽人潮涌动,都是为寻找激荡岁月、对标人生价值而来……

为了睹物思怀,为传承弘扬前辈精神而来……

也有海外游子不远万里从大洋彼岸带着故乡的思念、带着对故土有点陌生的后代寻根而来。

这如诗如画的景色中,你有否看到历史的脚印?在十里长虹面前,你是否忆起“要让河水上山坡,要让山溪变成河”的气壮山河的场面?

长岗坡渡槽建设的故事,激荡着一代又一代年轻人,相信“长岗坡精神”这样的红色文化、红色基因,也会一代又一代地弘扬、传承下去!

云浮全媒体矩阵编辑部

图文:风云(部分图片来源于网络)

编审:刘炳华

投稿邮箱:yunffb@qq.com

快来抢沙发

快来抢沙发