广佛两个南海中学,你读哪所?走过110年,回忆那些光阴的故事

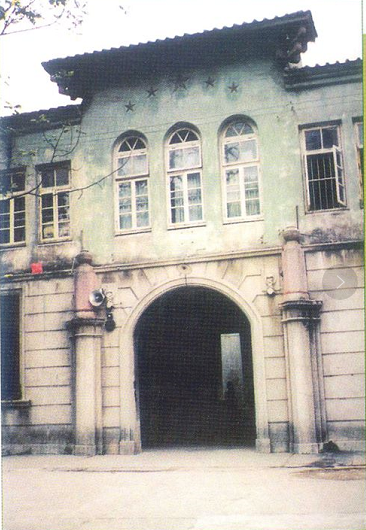

在广东省立中山图书馆内,珍藏有一本《南海中学校图览》。图册封面图印证着学生黄天骥的回忆:“那个时候,南海中学的正门还对着芦狄巷,有着罗马式的拱门和意大利圆柱,教学楼大大的拱形玻璃窗反射着太阳的光芒。这些教学楼看上去颇似西方建筑,可是屋顶却装饰着绿色的琉璃瓦,中西合璧。”

广佛地区有两所南海中学,一所在广州荔湾,一所在佛山南海。他们有着共同的创办人、同样的校训以及半生重叠的校史,原因何在?黄天骥回忆中的母校场景又是发生在何处?

12月16日,佛山市南海中学将迎来它的110岁生日,一连串提前进行的庆典活动再度打开的时光之门,给出了答案。

“重叠”的前半生

相同的创办人、同样的校训,来自两所南海中学重叠在一起的前半生。

南海中学诞生在清朝末年,创办于1907年(清光绪33年)。据校史资料记载,它以西湖书院(广州西湖路360号)为馆舍,取名为“南海中学堂”,首任校长是朱世畴先生。

其得名与当时的行政区划有关。该校创办时,广州还分属于南海和番禺二县管辖,以现在的解放路为界,马路以东归番禺县管,以西归南海县管,而坐落在“南海学宫”不远处的中学堂,自然而言地得名“南海”。

1910年,创办刚满三年的“南海中学堂”迁往芦荻巷报资寺旧址(广州西华路460号广州十一中校址),1912年正式改名为南海中学校。

最初,在西学东渐的历史背景中,它成为了外语教育始进广州的中学课堂,接纳了最早一批海归知识分子。第四任校长曾镜涵便是海归的代表,在任职南海中学时,他不但亲自教授英语,更编写了全校英语语法课用的英文版教材。

第三任校长李景康则毕业于香港中文大学中文科,南海中学的“任重致远”的校训正是他所题写。1922年,旅港南海商会首脑李右泉、冯香泉为首的南海殷商,成立南海中学校董会,募集办学经费,扩大办学规模,南海人李景康出任南海中学校长。

1937年对于这所学校而言,是一个重要的时间节点。因为在这一年,南海中学经通过了教育部门的考核评估,成为全国九所最优中学之一(广东省仅此一所);而也是在这一年,“七七事变”爆发,抗日战争全面打响,为躲避炮火延续育人事业,南海中学先后迁避南海泌冲、麻奢、北村、中山前山、澳门等地,至1947年,才迁回芦荻东校舍续办。

至1953年,因南海中学原校址已属广州市管辖,学校与广州万善中学合并,易名为广州市第十一中学,至2007年复名南海中学。

而在1962年,在旅海外侨胞和港澳乡亲的大力支持下,作为南海中学的延续——南海华侨中学也在西樵山凤地落成。

至此,南海中学有了广州、佛山之分。

同向而行的两所学校

在广州荔湾的芦荻巷和佛山南海的西樵麓,两所南海中学也开始走向了它们全新的轨道。

在广州,南海中学易名为广州市第十一中学后,1978年7月,国家恢复高考第二年,该校第一年参加高考,成绩便在荔湾区中学中名列前茅,在2007年复名“南海中学”前,它已成长为“广东省一级学校”,在初中部的基础上建起了高中部。

在佛山,南海学校也曾经历两次易名,一度改名为“南海西樵中学”。恢复高考后,1977至1984年间,该校高考成绩持续攀升,单1978届和1980届,考入北京大学3人,考入中国人民大学、中山大学等名牌大学数十人,学校连续多年高考上线人数在南海非重点中学中领先,1983年首次超过南海重点中学,1984年获南海县人民政府的特别嘉奖,成为获得一万元高考奖金的两所学校之一。

也是在1983年,在旅港澳乡亲冯景禧、何贤、马万祺、石景宜及旅港南海商会的资助下,南海中学得以复名,新校址在1985年落成于西樵山东麓黄旗峰下。

进入黄旗峰时期的南海中学,再次迎来了新的发展机遇。1995年起,该校重点率稳居佛山前列,本科率多次列佛山之首;四年前,南海中学成为华南师范大学首个教育硕士联合培养基地,同年高考509人考入重点大学,重点率47.9%,重点率在报考人数超过1000人的大校中,排名广东省第六名。去年高考,该校上重点人数首破800大关,重点率75.1%,创下办学历史新高,更以99.72%的本科率居广东省公办学校第一。

虽处广佛两地,但两所南海中学同向而行,在教书育人之路上开创了新的篇章。

百年书香中的港澳慈善身影

以南海中学百年校史为主线,其中浮现南海本地以及港澳乡亲投身当地教育事业、踊跃捐资助学的身影。

单从南海中学看,其首任校长朱世畴是清末举人,儒学造诣甚深。第二任校长罗汝楠,是近代地理学者,多有著述。第三任校长李景康,毕业于香港大学中文系,学贯中西,他在南海中学的任职经历甚至影响了其胞弟李景宗,使之兴起办学念头,在乡人的支持下于1932年创办石门中学。

值得一提的是,首任校长朱世畴为创办南海中学堂,曾赴香港募捐,得到旅港南海商会以及旅港乡亲李香泉、李右泉、黄梓林、孔安道、杨萼辉、岑伯铭等捐款6万多元;1983年,也是得益于旅港澳乡亲冯景禧、何贤、马万祺、石景宜先生及旅港南海商会的捐资358.7万港元,南海中学得以复名,并于1985年落成于西樵山东麓黄旗峰下。

回到起点,在芦狄巷旧址,记载有南海中学起源的《捐建右泉书楼碑铭》被镶嵌在簇新的校园一角。由李景康撰写的碑铭文字记下了那段艰难却激动人心的岁月——

“洎乎戊戌维新,朝野变政,学士废鸿胪之第,人才冶鴂舌之炉。吾邑中学堂,初假宋玮之遗基,旋徙报资之古刹。杏坛化雨,鹅湖之讲席先开;芦荻春风,羊石之誉髦悉萃。”

简要的文字带领人们穿越时空看到,清朝末年戊戌变法后,西学东渐之风日盛,有志之士要求废除科举之呼声日急,民间兴起办新式学校之风,培养新式人才成了不可阻挡的潮流。

从百年回望中转身,南海中学这所曾开了广州新式教育的先河、接纳了最早一批海归知识分子的南粤名校,正昂走向未来,焕发新的精彩。

12月16日,南海中学110周年校庆

南方+将进行全程视频直播

看直播,欢迎点击蓝字

【撰文】何帆燕 龚晶

快来抢沙发

快来抢沙发