月是故乡明,茶是故乡浓!英德老茶田迎来“有机”春天

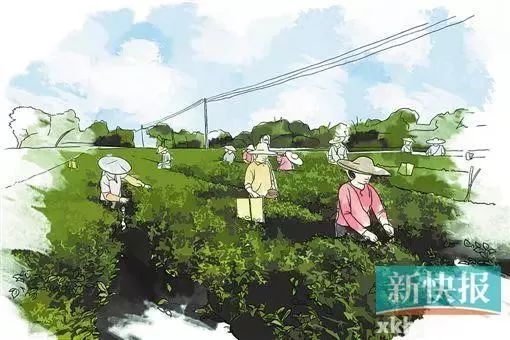

许多外出务工的英德人,近年又回到英德茶田,投入到当地茶园工作中。

说起广东红茶,大家脑海里的第一反应就是——“英红九号”。据记载,英德第一批真正意义上的现代化茶园在1956年诞生,1959年第一批英德红茶问世。

英德红茶的创始人、已届80高龄的老茶人袁学培告诉新快报记者,上世纪七八十年代出产的英德红茶“都是好东西”,所用的种植办法都是以对茶树好、对土壤好为原则。无独有偶,生于1980年代的茶农后代、海归理工男陈维靖也全身心投入到有机种茶的事业里去。英德的老茶田,正因为老茶人的坚守和新茶人的加入,迎来新一轮春天。

记者手记

茶文化是中国文化的重要代表,许多外国人也通过品茶来具象地认知遥远而神秘的东方,从“万国来朝”的唐代,到“海上茶马古道”的盛景,穷人富人都离不开的茶叶,是中国人居家待客、访亲探友的必备品。

南方夏季气候湿热、光照充足,土质疏松又肥沃,提供了一切让茶树健康生长的理想环境。可是对劳作的茶农而言却是另外一番光景:伏天里光是在街上晒几分钟,汗水就止不住地往下淌。茶园里,茶农头戴草帽,弯腰佝背,挥汗如雨。

故园、茶树、农人,严格按照二十四节气流转,不眠不休耕作的茶人,无数心血换得一口天然纯净的茗茶,终年的辛劳也都是值得的。

谈起红茶,英德的茶人们有说不完的话。从事英德红茶文化推广的杨静告诉新快报记者,她亲眼目睹了这些年来的改变,有些茶园重新续起搁浅十几年的根,重建了当年的种茶氛围。原本因为在当地找不到工作机会,被迫背井离乡到东北、华东等地打工的英德人,纷纷又回到了故乡的茶园。留守儿童和空巢老人迎回了亲人,荒废的土地重新耕耘,农人们重拾祖祖辈辈流传下来的技能,引进新的科学,建设自己的家乡。

她相熟的一户茶农,家里本来只有年轻的妻子和一双儿女守着老屋度日,丈夫远在外地当建筑工人,以维持一家人的生计。两三年前,妻子发现了当地茶园复兴带来的机会,果断把丈夫叫回来,夫妻双双投身茶树苗育种的工作,把荒废已久的茶园改造成苗圃,打理得欣欣向荣,一家人的生活越过越好。

八十岁红茶之父坚持下田 燃烧余热重拾茶人初心

在北纬24.2°的英西峰林,藏着一个神秘的“茶香地带”。

运用新技术,寻找英德红茶的“本真味道”。

远在1200多年前的唐朝,“茶圣”陆羽的《茶经·八之出》里也有记载着,“岭南生福州、泉州、韶州、象州……往往得之,其味极佳。”当时韶州植茶的地区,指的就是这里——清远英德。

英德,古称英州,素有岭南古邑之称,这个秀丽山水之地,孕育着闻名世界的三大红茶之一英德红茶,享有“中国红茶之乡”美誉。

中国茶叶研究所程启坤、庄雪岚两位研究员主编的《世界茶业100年》中也称,“唐朝、五代韶州的曲江、仁化、英德等县均已产茶”,“明代以前英德便成为当时广东省11个产茶县之一”,由此可见英德植茶和产茶历史悠久。

茶树以云南大叶与凤凰水仙为基础

在英德茶园茶农的带领下,新快报记者走访了英德多个茶场。英德茶区峰峦起伏,江水萦绕,构成了洞邃水丰的自然环境,属南亚热带季风气候,年均气温20℃左右,年均降水量1883.9毫米,年相对湿度79%;无霜期长,霜日不足十天;土层深厚肥沃,土壤酸度适宜,PH值4.5~5之间。

大大小小的茶园即建于地势开阔的丘陵缓坡上,所栽培的茶树以云南大叶与凤凰水仙为基础,选取其一芽二、三叶为原料,经多道工序精制而成英德红茶。茶叶的外形颗粒紧结重实,色泽油润,细嫩匀整,金毫显露,香气鲜纯浓郁,花香明显,滋味浓厚甜润,汤色红艳明亮,金圈明显,叶底柔软红亮,特别是加奶后茶汤棕红瑰丽,味浓厚清爽,色香味俱佳。

袁学培

英德红茶的创始人、奠基人之一,已届80岁高龄的袁学培告诉新快报记者,上世纪七八十年代,英德茶区产茶品质很高,“那时候没有现在这样广泛使用农药和化肥,所用的种植办法一定是以对茶树好、对土壤好为原则”。虽然年岁已高,作为一个不忘初心的老茶人,袁老还是想燃烧余热,实现自己的价值,为此他至今仍在不断学习最新的种植科技,并不是呆板地遵循古法。

茶树下种豆苗,用生态方式防治虫害

在英德茶区,八十高龄的袁学培仍“洗脚下田”,在茶场忙碌的身影,让很多年轻茶农心生敬佩。

袁学培是广东省农科院茶叶研究所奠基者,被誉为英德茶界泰斗,红茶之父,先后荣获国家农业部对外贸易部、广东省人民政府、中华全国供销总社、中国茶叶学会、清远市“专业技术”拔尖人才称号等10多个部门授予先进个人荣誉。

1993年,袁学培被国务院授于“为我国农业技术事业做出突出贡献专家”享受国务院政府特殊津贴,2010年荣获“新中国六十周年茶事功勋人物”称号。在50多年来的种茶实践中,他创造和建立30多项茶叶技术样板,引进并成功培育“英州一号”名茶品种,主持参与有15项科技成果分别获部、省、市等科研成果奖。

虽然已荣誉等身,袁学培大可以跟同龄人一样安享晚年,但他依然为了“做出当年的好茶”而重新出山。他每个星期四都会从广州的家中赶赴英德,风雨不改,带着徒弟亲自爬上茶山,去观察和照顾茶树苗。当地许多茶农和技术人员,感叹于袁老身体的矫健和对种茶的着迷。

与茶打了一辈子交道的他亲力亲为指导茶农种茶。平衡土壤、空气、水与农事活动,确保不使用农药和化肥的情况下,30多个品种的茶树能健康生长。

袁老说,英德红茶一年可产三季,分别为春茶、夏茶和秋茶,茶季长就面临更多的病虫害问题,在食品安全备受关注的今天,如何生产安全健康的好茶,一直是他多年来致力研究的课题。

茶树下种有豆苗,用生态方式来防治虫害,大量收购了发酵后的牛粪做有机肥,极大地还原当年经典红茶的种植风貌和种植方法。

一生坚守英德茶,收徒首先“要爱茶”

每年九月、十月,英德茶叶进入一年中最后一轮采摘期,袁学培被徒弟接到茶厂指导制茶。退休十多年后,他在茶叶间忙碌依旧。育茶、种茶、喝茶、爱茶,和茶叶打交道的半个多世纪,从未想过要离开这行。回想一生坚守,青丝变华发,他笑说,“茶以外的行业都不想干”。如今他的几个儿女也都在英德工作和生活。

茶园采用泉水灌溉。

茶农后代丘炜南,也就是袁学培在英德收的学徒——对收徒的考核标准,袁学培提得最多的是“要爱茶”。

丘炜南曾经也为了生计远赴东三省务工,在2011年回到家乡,2014年以“30多岁高龄”拜师,每天跟着袁老上山。茶园复兴的这几年,也是丘炜南人生最为精彩的几年,从一个对茶行业近乎无知的人,到2016年摘取当地茶工艺加工比赛第一名的桂冠。现在的他不仅是当地茶农口中教育孩子的转型成功典范,也受聘于一家大型茶企担任加工总负责人。

海归回乡垦荒七年 寻回“小时候的茶味”

英德红茶一年可产三季,分别为春茶、夏茶和秋茶。

自1959年英德红茶诞生,清远英德茶区有过鼎盛,也经历过式微。近几年,随着老茶人对茶叶品质的坚持,以及新一代英德茶人带着新思路加入,英德茶区有了一派新气象。

七年前,新西兰海归陈维靖等一批英德茶人后代从各地纷纷回到家乡,开垦荒芜,试用新技术。有了英德红茶创始人之一的高龄老学者袁学培、回流家乡的外地务工者丘炜南等新旧茶人的加入,英德红茶茶叶种植与饮用文化渐渐形成了一群承上启下的传承者。

童年“擂茶粥”,筑起“茶园梦”

“食罢一觉睡,起来两碗茶;举头看日影,已复西南斜。乐人惜日促,忧人厌年赊;无忧无乐者,长短任生涯。”这首唐代白居易的《两碗茶》,是英德茶农后代陈维靖最喜欢的古诗。远离车水马龙的喧嚣,也没有摩肩接踵的拥挤,只有馥郁茶香萦绕,和来自乡野的清新恬静,看日影西斜,任长短生涯。

生于1980年代的陈维靖就是在茶园长大的孩子之一,后来他留学新西兰,到过多个国家和城市,在自己的地产生意上也取得一些成就。80后的他成家立业,也成为了孩子的父亲,童年的记忆、文化的传承、家族的血脉和根也常常萦绕在脑海。

陈维靖小时候,家族世代经营茶园,日常生活也依照传统的茶乡习俗。不仅在家起坐喜欢泡茶品茶,客人来访的时候让孩子敬上一杯香茶,也是一种文明礼节的体现。乡间老人喜说,“来客不敬茶,不是好人家”,以茶会友,以茶联谊,走亲访友或外出办事的时候,茶叶也是必带的礼品信物。

当地人吃早餐喜欢做一种“擂茶粥”,把茶叶或新鲜茶青放在一只碗装陶器里,用一根山苍子木棒做成的擂槌琢成粉末,然后放进生油、炒熟的花生仁和芝麻等配料,一起搅拌成糊状,最后把煮熟的米倒进碗里,放入生盐,拌匀即可食用。老人们认为,这种粥不仅茶香可口,而且健胃提神,增益健康。

在这样的茶香萦绕里长大的孩子,即使远到地球的另一边,也依然植根在他的骨血脉络里。2010年,而立之年的他从新西兰回到故乡当起了茶农,在素有“南天第一峰林风光”之称的英西峰林胜景腹地的小镇黄花镇开办了3000亩的有机生态茶园。

花费了7年,投入了过亿元的成本,一点一点地构筑他的茶园梦,不仅拿到了欧盟以及中国有机转换认证,更吸引了“英红之父”袁学培等众多专家来一共造梦,也逐步影响了周边农户的耕作方式。在华南理工大学土木工程专业取得本科学位,然后赴新西兰攻读国际经济的他,最不喜欢讨论虚无缥缈的“情怀”,他反复向新快报记者强调,“给身边重要的人,种一亩放心好茶”,才是他一直以来的茶园梦。

让农民留在茶园,与老婆孩子相守

七年前,陈维靖带着35名茶专业研究生从校园奔赴荒山,在“连信号都没有还谈什么女(男)朋友”的山里一干就是七年。蜘蛛、变色龙等生物出现,完整的生态链逐步形成,土地与人渐渐有了良好的关系。作为一名理工男,他对有机种植的概念特别坚持。

为了让年轻一代更多地体验茶叶种植,英德的茶园开设了亲子游项目。

“以前的农业都是有机种植,因为农药化肥还没有被发明出来,大家依然有饭吃有茶喝,所以有机种植不是技术问题,而是愿不愿意(投入)的问题。”

身为茶农的后代,也获得经济学的学位,他很了解当地农人的担忧。“农民的风险承受能力低,注重眼前的小利,没有办法负担高风险,一味地追求高产、快产,所以耕作方式的改变只能由更具实力的企业去承担。”

他的茶园直接雇佣了200位当地农民,这些人平均年龄在50岁左右,上有老下有小需要照顾,同时也是家族生计上的顶梁柱。曾经,他们因为当地就业机会不多而被迫到东北、珠三角等地打工,如今在陈维靖的茶园里,他们凭着种茶的技能,得到了不错的收入,还能留在家人孩子身边。

“可以在家门口工作,能赚钱又能照顾家人,与老婆孩子相守,大家渐渐也都愿意回来了,社会治安也变好了许多。”人力是他的茶园生意里最沉重的一笔成本,也是他觉得最值得的一笔投资。

这位土木工程专业毕业生说,建筑有一个很朴素的理念,跟农业、其它行业相通,想要盖高楼,必须先把地基做好,既然决定把茶园作为终身的事业,就要认真地投入,把各方面的基础打好,才能确保茶叶的质量,才能长远发展。

茶人用双手感受四季流转和时光荏苒带来的造化神工,把茶树的生命和芬芳封存送到人们的口舌之中。“现在我们做出来的茶,感觉跟我小时候喝到的味道一样,天然而纯洁。”

积极培养新茶人,在技校设茶叶专业

据陈维靖介绍,英德在人才培养方面也创新了许多措施。从2008年开始,当地对高标准种植茶园给予一定的奖励和补贴。自2010年以来,共培训并取得国家职业资格证书的从业人员超过500人次。从2012年至2016年,平均每年新增1万亩的规模扩大茶园面积,目前,全市茶园面积近9万亩,约占全省茶园面积13%。

新建的英德红茶体验馆。

这样喜人的茶园兴盛局面,少不了英德茶人和各级政府部门作出的贡献。英德市从2016年开始,开展英德茶行业职业技能大赛,包括采茶比赛、制茶比赛、评茶比赛、茶艺比赛和茶行业摄影比赛。

由于茶产业的发展,从业人员众多,英德本土形成专业从事茶叶技能培训的专业培训机构,使众多的从业人员掌握了一技之长。从2017年开始在英德职业技术学校设立了茶叶专业班,从全日制教育上系统培养茶叶专业人才。

英德红茶

历史:1959年第一批英德红茶问世

特点:所栽茶树以云南大叶与凤凰水仙为基础,选取其一芽二、三叶为原料,经多道工序精制而成英德红茶。英德红茶一年可产三季,分别为春茶、夏茶和秋茶。

来源:新快报

编辑:英德市新闻信息中心

快来抢沙发

快来抢沙发