【寻找最美第一书记】清远驻村扶贫办干部段周伟的“花田喜事”!

为深入学习宣传和贯彻落实党的十九大精神,忠实记录习近平总书记精准扶贫、精准脱贫思想在广东大地的生动实践,进一步总结提炼广东“以党的建设统领脱贫攻坚工作全局”的成功经验、优秀典型,广东省扶贫办、南方杂志社联合主办“寻找最美第一书记”大型全媒体系列报道,近日推出了系列之四十一《段周伟的“花田喜事”》。

蚂蝗,水蛭的俗名。

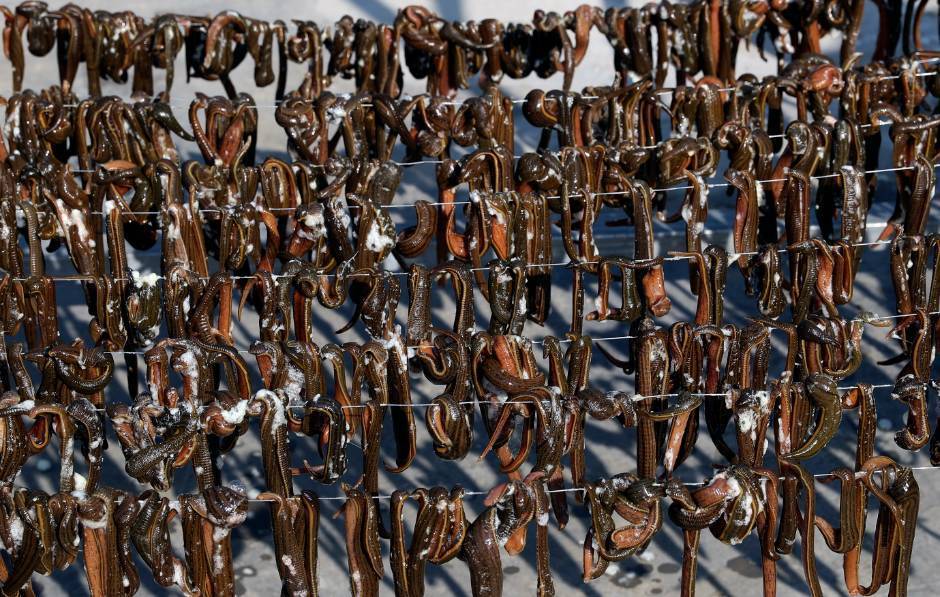

它承担着英德西牛镇花田片区贫困户脱贫重任的蚂蝗养殖产业经过约半年养殖周期后进入丰收季节。超20万条蚂蝗从本月起将陆续打捞上岸,简单清洗晒干后将直接进入药材市场销售。

铁丝串起一个个肥大的水蛭在阳光下晾晒,这是上好的药材。清远日报记者 李作描 摄

“这个叫‘宽体金线蛭’,是众多蚂蝗的一种,但咱的蚂蟥‘不吸血,只吸金’。”段周伟笑着说。

近年来,随着水蛭药用价值被深度发掘,市场需求潜力巨大。花田村驻村工作队紧跟市场需求,开荒地养水蛭,将吸血的蚂蝗打造成贫困户的“造血”产业。“现在每公斤干水蛭的市场售价达900元以上,每亩水塘收益可达3万块,可以说是‘软黄金’和‘水中人参’。”段周伟说。

段周伟近期不断接到外地收购水蛭商人打来的订购电话。清远日报记者 李作描 摄

养殖水蛭脱贫,仅是花田村产业扶贫的一部分,在工作队的帮助下,花田村正通过蔬菜种植、苗圃基地、水蛭养殖、光伏发电等多个项目,实现脱贫致富。

2017年6月21日,清远市委常委、宣传部长崔建军(中)到花田村慰问贫困党员并送党课进基层。

英德市委书记汪耿东(左二)参观花田片区水蛭养殖基地。

花田村位于英德市西牛镇西北部,是典型的山区贫困村,英德市新时期精准扶贫78个相对贫困村之一,共有贫困户62户共189人。

和英德许多其他村一样,花田村曾经是砂糖桔种植大村。但由于过去几年受到“黄龙病”的影响,砂糖桔产业受到重创,果农损失惨重,村民们也一下子没了心气。“贫困人口分散,贫困面较大,土地撂荒较多。”初来花田,段周伟就感受到了肩上沉甸甸的责任。

作为一名军转干部,段周伟虽然离开了军营,但一直以军人的标准自我鞭策,“既然接受了挑战,就不能辜负组织和领导的期望,要保证完成任务。”

经过充分调查,摸清村情及贫困户情况后,段周伟精心编制了花田村和贫困户的项目实施规划:

一是结合贫困村和贫困户实际,既要体现“跳起来摘桃子”的精神,但也要做到量力而行;

二是充分尊重贫困群众的意愿,充分调动群众参与的积极性,避免出现规划和实施“两张皮”;

三是紧紧围绕精准扶贫精准脱贫的目标任务,项目安排长短结合,实施分类指导,真正做到“一村一策、一户一法”;

四是输血和造血相结合,注重建立长效脱贫机制,激发贫困村、贫困户的内生动力,以造血式扶贫实现贫困村、贫困户的稳定脱贫。

段周伟(右)在精准识别阶段入户调查。

在扶贫工作中,段周伟把精准二字做到了极致,“对于有劳动力无农业生产技术的贫困户,根据其实际情况和发展意愿,对其进行农村实用技术培训;对于有劳动力无劳动技能的贫困户,设法通过培训使其掌握一门劳动技能,并搭桥牵线推荐其到工资待遇较高的工厂企业就业实现脱贫;对于懒惰致贫的,耐心进行思想教育,并通过带其到附近脱贫成效明显的农户家中,由当事人现场说教,激发其自我脱贫的主动性……”

精准的脱贫办法,充分调动起了花田村贫困户的脱贫主动性和积极性,而如何尽快让贫困户脱贫,必须选准脱贫产业。

段周伟与贫困户晾晒水蛭。

段周伟与贫困户一起制作水蛭干品。

段周伟首先把目光聚集到蔬菜种植上。花田村“千宝菜”品质不错,还可以用来制作菜干,增值空间大,他决心发展以“菜干”为特色的蔬菜种植产业项目。

抓住清远推行土地整合的契机,段周伟在村里启动闲置土地整合工作。2016年7月,100亩蔬菜种植试验基地完成规划和整合,该基地春夏季以新鲜蔬菜为主,秋冬季以黑葵白菜和千宝菜晒制的菜干为主。“基地预计每年可向市场提供优质菜干3.2万斤,按均价18元/斤计算,仅此一项每年销售收入就达57.6万元。”

段周伟深入田间地头。

蔬菜基地全景图。

单靠蔬菜种植实现脱贫,还远远不够。今年初,段周伟在佛山考察时了解到水蛭养殖项目,征得花田片区村委会同意后,投入100万元扶贫资金,召集村里46户贫困户成立花田片区经济合作社,并与一家企业合作成立鸿农农业发展有限公司。经过精心谋划,今年5月17日,花田片区第一批水蛭正式入水养殖。

“我们已经养了6个多月,目前情况蛮好,比较适合我们广东这边气候水质,虽说是第一次试养,成活率超过了70%,还是比较成功的。”段周伟说道。

经过一年多的努力,花田村目前已形成蔬菜种植、苗圃基地、水蛭养殖、光伏发电等多个扶贫产业项目。而一个个产业扶贫项目落户花田村,让村民的日子越过越有盼头。贫困户彭玉荣参与了苗圃种植、水蛭养殖、蔬菜种植等多个项目,今年的纯收入比往年多了4-5万元,“钱袋子越来越满,明年准备盖新房子了。”彭玉荣高兴地说。

工人将打捞出来的水蛭运送到岸。清远日报记者 李作描 摄

水蛭基地全景图。

为了让贫困户充分享受发展成果,段周伟在规划扶贫产业时,也对发展机制进行了特别设计,以“合作社+公司+基地+贫困户”模式成立的鸿农农业发展有限公司,贫困户占股达到了50%。

目前鸿农农业发展有限公司已打造了三个“百亩基地”:水蛭养殖基地、蔬菜种植基地、睡莲种植基地,并建有一个农产品加工厂,主要产品有竹林鸡、香猪、菜干、麻竹笋、番薯干、红薯粉、本地花生油等等,预计年纯收入将达100万元以上。接下来,公司还将打造一个睡莲基地,目前已引进苗种,前景看好。

“我以前每年收入只有3000多块钱,到水蛭养殖基地工作后,每个月都能领到2000块钱,水蛭出售后还能领到分成,现在日子好过了。”贫困户彭周满说。

看着村民们的笑脸,段周伟感觉一年多的时间没有浪费,“从到村里的第一天,我就总对自己说,不能辜负花田村民的期待。”

竖起标语,提振信心

清远发布编辑部

编辑:桔子

来源:南方先锋号 清远日报

校对:小月

快来抢沙发

快来抢沙发