河源"老八景"、"新八景",身为河源人,你知道吗?

河源建县已有一千五百多年 , 历史悠久。

县城建于新丰江东江合流处,又称槎城。

1988年,河源撤县建市,

老河源县分成源城区和东源县。

说起槎城八景,一般指的是老河源县的八景。

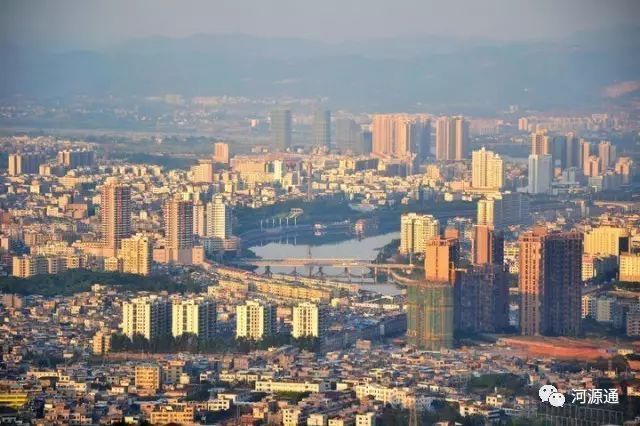

(河源市区景色)

明清期间,文人雅士概括了槎城八景;清末至民国初,有人认为原来的八景已不足以代表槎城的景色,于是提出了另外八景。后来人们将此称为槎城新老八景;

一般以为河源老八景是明代归结的,但《河源县志》录有元代延祐甲寅举人谢天与所作龟峰宝塔、宝江渔唱等老八景的诗篇。那么,老八景大约在元代或元代以前就评定过。河源共评过两次八景,并无重复的。据同治十二年《河源县志·古迹志》载:

河源老八景为:

桂岫晴岚,梧峰夕照,宝江渔唱,石径樵归,

龙津晚渡,东埔春耕,龟峰宝塔,燕石长亭。

河源新八景为:双城秋月,三郭平畦,奎阁槎流,鼓楼春霁,

鳄湖青曲,古道榕荫、龙庙风帆,逍遥幽壑。

桂岫晴岚,梧峰夕照,宝江渔唱,石径樵归,

桂岫晴岚

桂岫晴岚:指的是桂山,河源最高的山峰,主峰好汉顶海拨1056.2米,河源四周被桂山环绕着,桂山的美景美不胜收,尤其在雨过天晴,或朝阳初开的时刻。那高雅与幽静并参的景色,令人心旷神怡。登顶时似有若无的白云环绕,仿佛置身于仙境之中,颇有一览纵山小之势。

(桂山美景)

桂山“昔为猺地”,人烟很少,后来一些外地徙来的“客民”在此耕作,到同治年间,就都成了当地土著。在明代以前,桂山种有许多桂花。元代谢天与诗载:“桂花凉转雁迎秋”;明嘉靖元年岁贡古文集诗云:“日出三竿瘴雾消,岚光掩映桂香飘”。2002年,桂山被评为国家4A级旅游区,桂山下是华南最大人工湖——万绿湖(即新丰江水库)。

桂山顶好汉顶上鸟瞰河源市区

梧峰夕照:指的是梧峰山(河源叫梧桐尖)。据《舆地志》载,梧峰在城东南十里,清代古云约内。形势秀拔,俗名梧桐尖,高百余丈,周二十五里,为县城门户。《古迹志》描写道:“梧桐峰在城东南,形尖耸翠,盘行山麓,如有枝干叶条,幽奇独绝。”因而,自元代起,就有诸多诗家吟咏。

梧桐山

梧峰,就是今天的梧桐山,现在已经建成梧桐山公园,海拔335米。公园入口设置了入口接待区、登山休闲区、客家风情区、生态农业观光区、度假野营区等8个功能区,以及4处观景台。主要景点包括梧桐尖、鸳鸯寨、姑婆山、高峰顶、烂寨顶、龙王顶。登上最高峰梧桐尖,可观赏市区全景。

梧桐山鸟瞰河源市区

宝江渔唱:指的是东江和新丰江汇合处。我们的老祖先,把大小两江的汇合处叫宝江,亦称槎江。两条江水有青有黄。过去,每到傍晚都汇集许多渔艇和客货船。入夜,点点渔火伴随着打渔人的尖细歌声,把槎城沿江一带的夜色引入到另一种无限幽思的境地。

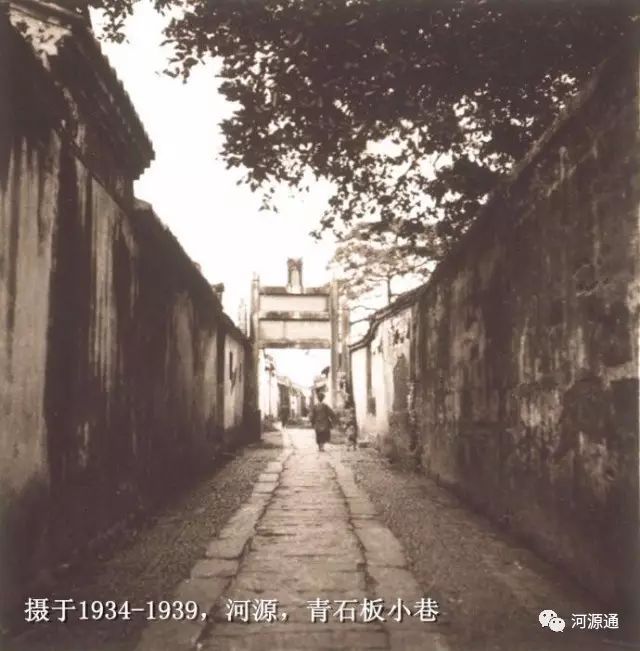

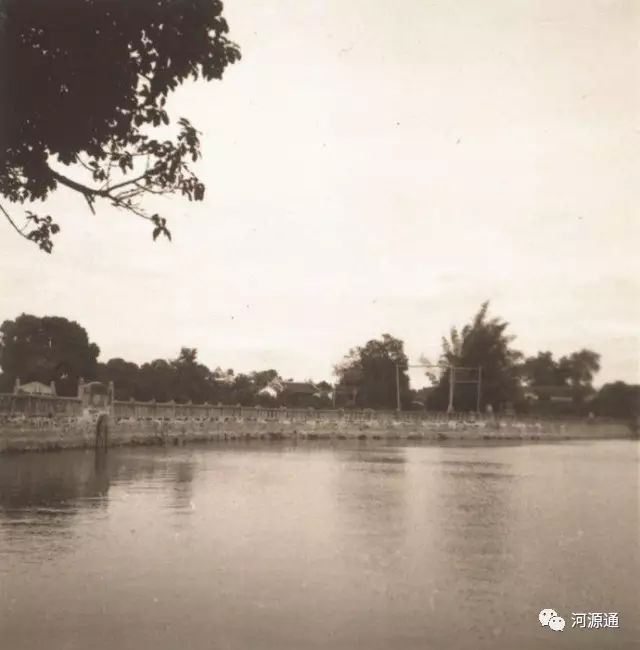

这张百年前河源老照片的拍摄位置,应是现在东江与新丰江交汇处市文化馆江边亲水步道的位置,远处是龟峰塔。

旧时,江上的渔民被称作是“水上人家”,解放后这些渔民逐渐搬家上岸,水上人家就此成为历史,宝江渔唱,也就渐渐地消失无闻了。宝江附近,建成了一个沿江的大公园——河源文化广场,每天吸引了大量的市民和游客。而附近的新丰江江面,在21世纪初就建成了亚洲第一高音乐喷泉,人们在亲水步道上,可以近距离地观赏澄澈的江水。

河源市区东江和新丰江汇合处景色

石径樵归

石径樵归:指的是石硖。离城七里,过了湛珠湖,再往前走五百米,你站在公路旁向东望,在一群高大的石山中,有一条夹在两山之间的小径,那便是石径。沿这小径走上去,又是一片开阔的松林,那便是三风坝了。我们的先辈,过去要砍柴、割草,都到那地方。

河源市区东江和新丰江汇合处景色

在古文集的题诗中,还专为石径樵归的景色作了如下的描述:“伐木宁辞活计疏,云台白石雨晴初,归来饱饭黄昏后,还向窗前读古书。”“云石苍凉径路遥,一声啼鸟背归樵,行边若得仙棋看(路径八仙下棋地方),不管斜晖转树腰。”如今,石径一带已建成多条公路,但仍可见一大片平整的山谷和低矮的石山,其中,石径樵归一带属于恐龙脚印化石遗址公园保护范围。

恐龙脚印化石遗址公园规划实景

龙津晚渡

龙津晚渡:指龙津渡。这龙津渡是从三界庙对过去的东埔区龙津渡。过去,从回龙古岑、平陵来的,从忠信、顺天、灯塔、骆湖、船塘、上莞及双江、涧头、南湖来的肩挑小贩,人马轿舆都汇集在龙津渡过河,在旺地码头泊岸,然后方到达城镇。

过去每到傍晚,龙津渡岸边,人流夹着猪鹅鸡鸭的叫声,嚷成一片,热闹非常。河源城与北边县区的交往,就是靠这大动脉来实现的。解放后,河源大桥的建成,这龙津晚渡就显得微不足道了。

龙津渡的位置现在已建成亲水步道

河源建市前后,龙津渡就已不在了,渡船变成浮桥,再变成钢筋水泥筑造的大桥如小江桥、珠河大桥等桥梁,人车通行极便。1998年,河中建成主喷水柱高达169米的当时亚洲第一高喷泉。虽然龙津晚渡今已不再,但龙津旧名址已建成了亲水步道,而龙津古渡的名称保留至今。

1930-1950年,河源龙津渡口榕树下,与现在差别很大。

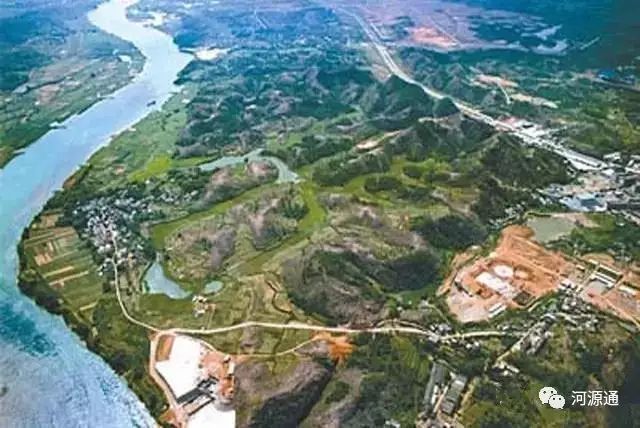

东埔春耕:在城北,隔江,即指东埔瑶头角那块地方(现指新市区)。现在你站在珠河桥的对岸往前看,或许看到的更多是高楼大厦,但是在以前这里是一大片绿油油的田野,每到春天犁田的、插秧的不时传来“河源好嬲双江水呵”的山歌声,会使你浮想联翩,赞不绝口,颇具一番意境。

古人曾吟咏过这东埔春耕的情景:布谷声催农事纷,半犁烟雨半犁云,有年莫谓惟勤获,尽是及时雨露殷。

想当年东埔这里,也如此图画,到处是一片绿油油的农田

龟峰宝塔:是指离城一里半南面的龟峰山顶上的宝塔。龟峰塔是广东省罕有的有年份可考的南宋早期楼阁式砖塔,向有“东江第一塔”之誉。1989年修缮过程中,发现了“绍兴二年(1132年)壬子十一月廿九塔砖”、“绍熙四年(1193年)十二月廿一”以及“万历三十年修(1602年)”铭文砖。“咸丰三年壬子,龟峰塔崩第一级”。1989年重修,加顶。2009年再度维修,此次维修属于养护维修,主要是翻新龟峰塔的木构件,如每层的木护栏、塔基的木柱、斗拱等。

龟峰塔旧照

登塔远眺,河源城的山川胜景尽收眼底。登塔时楼道极小,让人不禁捏一把汗,越往上走不由自主的生出敬畏感,佩服前人的独具匠心。

燕石长亭

燕石长亭:是指燕子石而言的。这燕子石在龙王庙下游,即前磷肥厂上面的那个石山突出在东江河边。是河源城到三凤坝村的必由之路,老河源人叫叮冬岭的地方。过去在燕子石山上设有凉亭,建有新塔。古人往南到惠州、广州均搭船较多。而燕子石的凉亭就是送亲人搭船时的辞行处所。送别的人到这里,有的还在亭里摆酒话别。“此是朝天第一程,柳边风扬酒旗轻,丈夫不洒离筵泪,任唱阳关曲几声”。而燕子塔则被国民党军队拆毁把砖搬去建碉堡了。只可惜现在这处景象再也没有了。

小编找了张类似的图片,让大家有更多的想象空间,

小编找了张类似的图片,让大家有更多的想象空间,

当年送别故人,就是在这个亭里摆酒话别。

双城秋月

双城:指上城下城。每年的秋天,尤其在中秋前后,前立在鸣凤桥边,那时酷暑刚除,新凉初透,晚风徐吹,恰逢明月当空,那望秋晚景确能使诗人们咏叹不已!在乾隆年间来河源当知县的那位陈张翼唱道:“大小江流新旧城,上中下郭月同明,楼台近水琼兼玉,槎客登仙蓬与瀛,白夜启扉情似昼,水光团树意俱清,一轮两地无私照,形影双双自浑成。”

如今,鳄湖已将上城下城连成一体,绿树成荫,景色更美。

三郭平畦:是指上郭,中郭,下郭。按县志载:从红花书院榕树下,社子前,太平巷,娥眉月,司仓前,青石柱,至更楼下等均属上郭地方,抗日战争前称义荣乡,解放后仍称上(角)郭。

石狗巷对面的赖屋塘,邹屋园,都市巷,十字街,钉屐巷,酒饼巷,灯笼巷,黄屋巷,义和坊,科茅坊,邡屋巷,邱屋巷,聚货亭等均属中郭。抗日战争前为在城乡,解放后统称为下城区。从下城关帝庙,大士阁,文昌宫,学宫,邹家里出青云路,崇报寺,北帝庙,曹屋围,直至塔下,均为下郭。抗战前为三社乡,解放后为下角(郭)区。

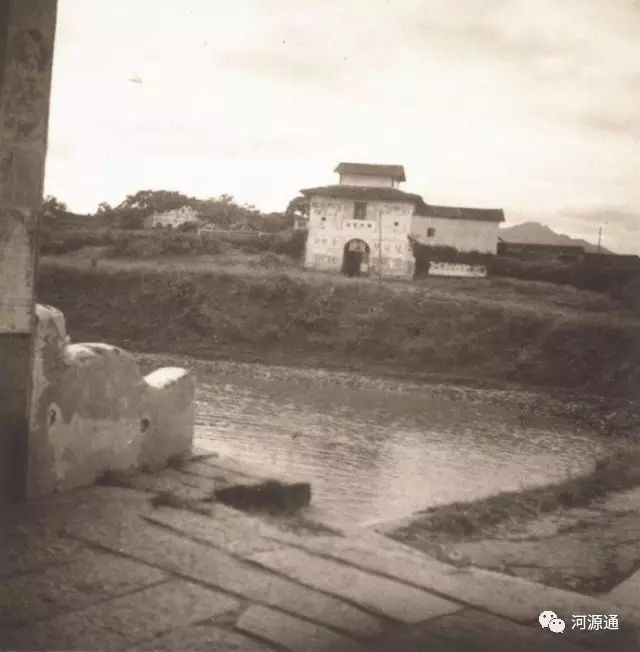

(于1934-1939,河源县城老城门,近处是护城河。

这三郭,过去均属菜圃。人烟稀少,一望无际,后来随着商品经济的发展,集市贸易日盛,中郭靠近河边,人口日渐增加,商店日渐多,变成河源城的闹市区。故原三郭,解放前后只剩上、下两郭(角)。

奎阁槎流

奎阁槎流:是指魁星阁。这魁星阁在天后宫(即望水娘庙)侧边。即下城正东门外。那里的奎阁有楼,向两江汇流处,凭栏远眺,大小两江的来往船只和木排、竹筏及木京、泥坑的远景,尽入眼底。确使人有美不胜收之感。如今,这里已建成宽敞的滨江大道。

摄于1904-1920,河源江边一塔,疑是奎阁,楼高四层,出了这个楼门便是东江边,可以想象,登上奎阁,凭栏远眺,两江三岸的景色美不胜收。

鼓楼春霁

鼓楼春霁:是指下城的西门城楼,原为城楼,乾隆九年知县陈张翼捐俸改建为鼓楼。这西门已毁。在现在的源城区教育局附近,因为有个钟楼设在帅正坊,有钟还得有鼓,所谓暮鼓晨钟或钟鼓齐鸣。登上楼放眼鳄湖,湖背的菜地一片青葱翠绿,使人流连忘返。古人黎绍曾有诗一首对这种景色作了一番描绘:“东风荡漾鼓楼西,野树微茫春色齐,柳带绿烟青破阁,杏收红雨锦铺堤,彩霞夕自梧峰送,爽气朝从桂岭齐,满目晴光多逸兴,况兼新鸟向人啼。”如今鼓楼无存,原址在今源城区教育局一带。

摄于1934-1939,河源化龙桥,鳄湖,图片左边可看到桥孔,桥的后面就是现在的老城区人民路,图片右边是现在的湖背路。

鳄湖青曲

鳄湖青曲:鳄湖俗称东门塘。在鸣凤桥的北面。桥南面的塘才是真正的东门塘。原来的鸣凤桥是弯曲的,后人把它改直了。两旁有树故称青曲,加上泥桥(又称飞鸾桥)交相辉映,为河源城的湖光山色添上了浓重的彩调。近年城镇人民政府又把这两桥修葺加大,种上风景树及杨柳,使鳄湖频添了新姿,一旦砌起湖边的石堤,建起湖心亭再加小游艇,简直就是乐湖了。

摄于1905-1925,河源鳄湖上的化容桥,又称化龙桥,实为“飞鸾桥”。

鳄湖公园全景

古道榕荫:指的是从河源大桥右边至更楼下河边一带,过去沿河边密植榕树,行人在榕荫下往来分外凉快,故称古道榕荫。

摄于1904-1920,河源新丰江,近处是东埔(即现在的新市区),河对岸是老城区,远处的是龟峰塔,可见新丰江两岸绿树成荫。

如今,河源市新丰江两岸风景依旧美丽,长堤路的榕树依旧茂密。

龙庙风帆

龙庙风帆:指的是龙王庙(现在糖厂),那突出在河边的山石。站在那石山上向南望去,东江河中,那由惠州、广州溯江而上的帆船,一队队,接踵而来,别有一番景色。

摄于1931-1950年,河源东江边的老龙王庙废墟,河对岸是梧桐山,如今这里已建成迎宾大道,一江两岸的景色更加迷人。

河源源城区东江上的紫金桥

逍遥幽壑

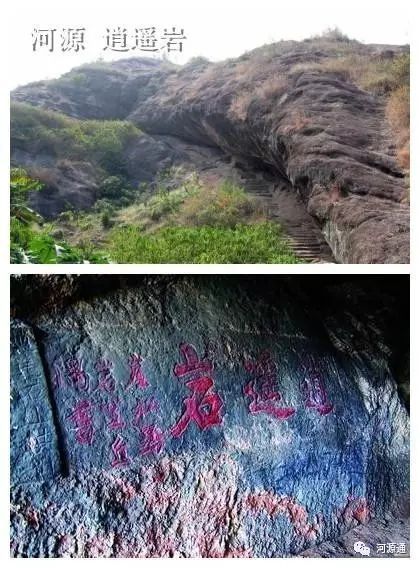

逍遥幽壑:指的是逍遥岩(河源人叫岩前)。逍遥岩石明朝时曾是一个非常幽静的休养地方。岩的前面悬崖边有石栏杆,岩下有逍遥庵,岩西边有栖蝉寺,岩顶有个观音阁。登上山顶俯瞰全城远景,岩中尚有明朝的石刻题诗。古人马孝子诗云:“登岩至顶若天齐,观尽人间高与低,叠叠好花千树锦,重重瑶石一云梯,浩歌有恐星辰动,细语还惊鸟雀啼,顷刻检来信手句,万年不断此留题”。

随着历史的变迁,或兴或废,原有新老八景已不见全貌。“东埔春耕”,已难寻踪迹;“石径归樵”,仅山径暂存;惟龟峰宝塔,属省级保护文物,仍独立挺秀。

来源:河源通

快来抢沙发

快来抢沙发