这部“失败”的手艺纪录片为何吸引60万网友观看?

深 度

曾被十三家电视台拒绝播放,今年4月投放B站却意外得到了很多年轻人以及知名自媒体的关注。这部纪录片都拍出了什么呢?

文|王佳箐

这是一部“失败”的纪录片。

画面不够精美,构图不够严谨,收音话筒、工作人员随意出镜,被十三家电视台拒绝播放。

今年4月投放B站(即“哔哩哔哩弹幕网”),却意外得到了很多年轻人,以及“Sir电影”(原名“毒舌电影”)等知名自媒体的关注。截至发稿前,《寻找手艺》在B站的总播放量已达61.9万,有网友评论:“粗糙但富有生命力。”

那这样一部纪录片都拍出了什么呢?

巴拉曼跟着胡大拜尔地的生命一起在苍茫戈壁慢慢消逝,坎温老人带着傣族手工油纸伞尘归历史;真和养号晒干了最后一张手工纸,张蜡四继续勾画浪漫的枫香染……

坎温在制作傣族手工油纸伞,老人已于今年2月去世。

会做手工纸的真和养号

被拒绝十三次

2014年9月12日,《寻找手艺》团队完成前期拍摄,导演张景想赶在冬天之前让片子播出来,没想到,一等就是三年。

早在拍摄团队出发前就有四家电视台来找张景预约播出,可等到2016年底成片剪辑完成,正是传统媒体势微之时,之前和张景约好的两位制片人,一个离职,一个调任,另外两家电视台直接拒绝,约定只好作罢,而这四家电视台甚至还没有看过纪录片的内容。

张景只好通过身边的同学、朋友将纪录片投往各个电视台,却无一例外地遭到了拒绝,理由多是纪录片不专业、不深刻、不精美,建议重新剪辑或是重新配音。张景的信心彻底崩塌了,他所认为的创作、设想被全盘否定,而电视台的期待正是他所要抛弃的,“这二十多天是我这三、四年来的最低谷”。他变得麻木,失去自己的判断,完全为外界的声音所支配,开始想“我是不是真的错了”。

这个时候张景的积蓄也完全用尽,开始靠借钱过日子。白天时他还像没什么事一样,看看书,陪陪孩子,“觉得阳光还伴随着我”,可到了深夜,妻子、孩子都入睡了,他盯着欠账单,一百多人,二十多万,再看看不知道好坏的纪录片,“完全扛不住了”。

给张景希望的是一个比他更绝望的人。他的一位初中同学遭遇破产,甚至打算自杀,一天夜里突然想起了张景曾给他看过的这部纪录片,当晚含泪看了两遍,尤其是拍到害怕良心不安而不肯加速雕刻经版的江庸次仁这段,他反反复复看了不下十遍,忽然找到了生活的意义。

之后,他在当地四所学校,找了39个班,两千多名孩子看了这部纪录片,收上来十多斤重的评分表。张景统计了一个星期,最终综合得分8.33(10分为满分)。这个结果让张景“从地狱爬到了天堂”,甚至让他觉得回报已经完全不重要了,只想把这件事做好。

两千多名孩子观看纪录片后收上来的调查表。

2017年1月14日,《寻找手艺》在北京朝阳门社区文化生活馆(东城区内务部街27号院)首映,到场的观众中正好有一位B站的工作人员,看过纪录片之后联系到张景,希望他将视频上传B站,并免费为其在纪录片页面做出推荐。为了适应网络播放,张景又花了三个月把纪录片由原来的每集五十分钟改为四十分钟,4月19日,《寻找手艺》在B站上线。

纪录片并没有因此一炮而红,但吸引了许多文艺爱好者,其中包括“Sir电影”、“萝严肃”(原名“严肃八卦”)这些知名自媒体,他们充当着“自来水”的身份,把《寻找手艺》介绍给了更多的人。截至发稿前,《寻找手艺》在B站的总播放量已达61.9万。

刚上线的前两天,张景每天都会去看看当日的播放量,以及网友的评价如何。让张景气愤的是有人在弹幕里说很难听的话,他没忍住,删了三四条带脏话的评论,但B站的工作人员劝他不要删,让这些内容都真实地存在下去。张景在心里设下一个标准:百分之三十,如果负面评价超过这个底线“就接受不了了”。但让他惊喜的是,等十几天后他再去看弹幕时,差评不到百分之一。更让他感动的是,在两位造纸老人说到“这次我们的照片和名字可以到北京去了”那一幕,弹幕刷满了“到西安了”“到河南了”“到美国加斯维拉斯了”,张景的眼泪当时就下来了。

B站的主要用户是90后、00后群体,张景这样一个从央视出来的70后导演突然要在这样一个平台和这么多年轻人交流,多少还是有些不适应,看弹幕常常需要“翻译软件”百度,才能理解网友用的新词是什么意思。看到有人叫他“大大”,想着“这个人应该跟我闺女差不多大”,后来才明白这是一种亲昵的尊称;看见有人发“大师球”,还以为是在骂他,百度之后明白了这个词没有贬义,但还是只能理解百分之五十。

虽然总觉得自己没办法融入这个年轻的群体,但张景对90后、00后赞不绝口,觉得他们有理想,有情怀,而与他同龄的70后们似乎总是抱怨却故步自封。显然,卖房拍纪录片的张景更像是一个二十来岁的毛头小子,全凭一腔热血,跌跌撞撞地走向前方。

《寻找手艺》的导演张景。

“草台班子”的寻访之旅

2013年,张景陷入财务纠纷,在无尽的官司中挣扎。在不惑之年,他开始思考自己想要的人生到底是什么,最终他明确了几个关键词:帮助他人、纪录片。这个想法毫不意外地得到了身边许多朋友的反对,但这时的张景信心满满,他有在央视《发现之旅》栏目做导演的经历,拍一部纪录片不算难事,出发前约好的四家电视台也让他没有后顾之忧。

没有钱?卖房。这个被很多媒体作为噱头的决定对当时的张景而言并不算太艰难,物质上的窘迫远不如精神上的绝望致命,“有热情什么都好办”。

拍什么?张景从废品站买来了垒起来达两米多高的各种中国地理博物杂志,花了近三个月的时间把其中对手工艺的记载一个一个标记出来,并根据这些内容在网上找周边的手工艺,总达一万多个点。再根据可拍性、个人喜好等筛选出了三百多个点,选出来的这些大多是让张景感到亲切的,与生活密切相关的手工艺,能够真正反映中国手工艺的温暖和手工艺者的精神。

和谁拍?摄影师蒋颖松是跟了张景十年的助理,摄像、灯光、录音、外联基本都会一点,出现突发情况他可以帮导演顶一阵,就像是张景的一份“保险”。负责录音、打光的喻攀原在香格里拉开客栈,听了张景要拍纪录片的计划当即飞往北京。何思庚原是北京一家电脑公司的职员,谈到“如果有生之年能为这个社会做点有意义的事情”时红了眼眶。他是司机,因为平时喜欢摄影,所以兼职拍剧照。

在母亲找“大仙”算好的良辰吉日:2014年5月8日凌晨五点半,张景和他的团队出发了。

出发的第六天,张景失去了他的摄影师。

蒋颖松因急事退出,何思庚抱着试一试的态度扛起了相机,从开机、关机学起,把不能动的键用胶布封起来,加上出发前一个星期才开始学如何使用录音、打光设备的喻攀,说这个团队是“草台班子”一点也不夸张。但正是这些非专业人士发现的美往往带着许多出其不意的惊艳,何思庚把相机放在车玻璃前,想拍下新疆的风;喻攀站在田野上,录下了风中青稞的沙沙响。

喻攀在录麦穗的声音

因为不愿意官方介入影响手艺人的真实状态,拍摄团队只好一个村一个村地找手艺人们,喻攀是这方面的能手,他总能找到很多偏僻的村落和不为人知的手艺人。但实际上这些拍摄点全是他求来的,一遍一遍地说着“求求你,求求你,我们来一趟不容易”,打动了很多人。

到了拍摄点,为了不干扰手艺人的正常工作,摄影找不到好的角度,画面也不精美;担心高高架起的收音话筒让手艺人感到不自在,带去的挑杆也干脆不用;拍到“经验丰富”的手艺人“自觉”摆出拍摄者想要的场景,张景只好在后期把这些内容舍去;秉持着绝不设计情节的原则和手艺人们聊过后发现,他们没有什么曲折的故事,也没有多伟大的情怀,甚至也没有想过什么是“工匠精神”,但就像解说中说的那样:“他们或许出于生计,或许是出于兴趣爱好,或许只是一种习惯,但他们都在默默无闻中,承载了这个国家的温度。”

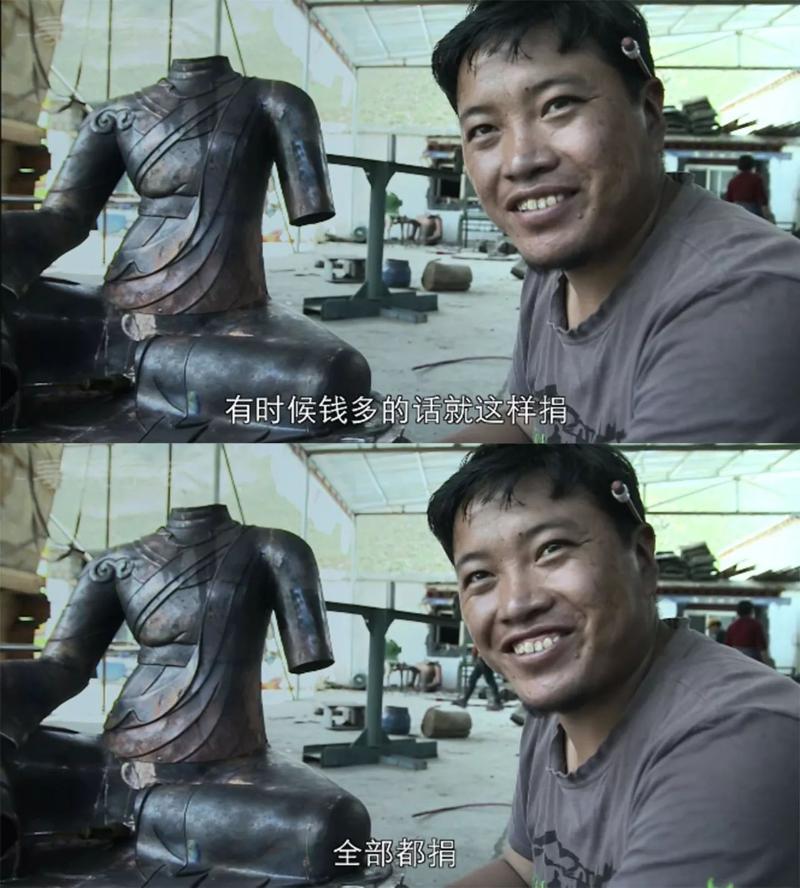

张景有意在纪录片中加入了与自己的交流,在西藏白纳见到每年把大部分收入捐给寺庙的锻铜大师土旦,听到他说“有时候捐金子,有时候捐菩萨”,或是承包寺庙修筑佛像的活儿,不收工资,看到他们正在筑造的一尊捐给寺庙的造价三十多万的镀金佛像,张景由心而生一种惭愧,便在解说中毫不讳言:“原以为卖了房子做纪录片是很了不起的行为,但实际上,这只是一次投机而已。”他还念起写给女儿的诗,也直言自己想家了。张景在写解说词时也有想过用“不像人话”的语言,但转念一想,干脆坦诚一点,就把当时最真实的感受说出来。这一点在专业人士眼中不过是一种手段,只是有些不走寻常路,但正如张景所说,观众往往距离创作者更近一些。

每年把大部分收入捐给寺庙的土旦。

不得不承认,《寻找手艺》是一部非常个人化的纪录片,张景大胆反叛传统,坚持自己的创作理念,选材大多依靠个人好恶,拍摄时投入的心力也在很大程度上受情绪波动影响。然而,在观众对过分严肃端正的纪录片产生审美疲劳之时,张景这种富有“草莽精神”的尝试反而显得格外有生命力。

对传统的叛逆打动了观众

当张景出现在公众视野里时,“卖房拍纪录片”、“被多家电视台拒绝却在B站大火”、“纪录片不走常路”这些标签把他塑造成一个决绝的传统反叛者,却很少有人关注到这些标签背后的彷徨,煎熬,几乎从出发没多久就一直伴随着他。

面对土旦的虔诚,他开始质疑自己拍纪录片的动机,盘坐在尼洋河畔,“竟然有一些想哭的伤感”。但也是土旦,让他慢慢放下对结果的计较,就像是片头曲《黑鸟,你在哪里》中唱的那样:“行走于旅途,而忘记行走;沉醉在书中,而忘记了书;掉进去梦中,而忘记了梦;投入到爱里,而忘记了爱。”张景也慢慢在拍摄中忘记了拍摄,这才抵达他所要寻找的手艺。

从北京出发,穿新疆,走西藏,过云南,到了四川、贵州一带,拍摄团队已经见过太多的精绝手艺,新鲜感消失,拍摄热情减退,人变得麻木,只想着尽快结束这一切。张景的“导演手记”也写得越来越短,“今日拍到了正宗的苗族服装制作、加工。买了三件衣服、一条裤子”,这是他在拍摄的第73天写下的全部内容。

张景发现了自己的“病态”,向《寻找手艺》的原始策划龚鹰求助。龚鹰给的意见是,正视麻木,同时不要局限在手工艺和手艺人身上,去感受整个环境和氛围,感受手艺背后的力量。

龚鹰的话似乎让张景开了悟,临睡前,他就开始感受,“住的咯吱咯吱响的木房子,远处村头潺潺的流水,稻田里呱呱一片的蛙声,山风穿过屋子的凉爽,时不时传来的一声狗叫,还有某户人家关门时吱吱的响声……”心绪渐渐平静,第二天醒来时,张景的热情好像又回来了,接着就拍出了浪漫的“枫香染”。

正在勾画枫香染的张蜡四

2014年9月12日,《寻找手艺》团队结束了历时127天的拍摄,然而对于张景而言,更摧折人心的磨难开始了。

从2014年12月5日到2016年10月14日,张景把纪录片反反复复改了五十多遍。喻攀也担心,这样随性拍出来的视频能剪出来一部纪录片吗?他给张景打了好几次电话,说要不再重新拍一次。到后来,张景给视频配解说时,声音都是僵硬的,被他今年十二岁的女儿发现了,对他说:“爸爸你怎么那么紧张呀,你要放松呀。”他让女儿给他纠正了三遍,才达到了现在的状态。“Sir电影”评价道:“听惯了字正腔圆的央视风,这片子里接地气的‘人话’,显得出奇地可爱。”

没有得到传统媒体的认可,却打动了观众,这让张景相信自己对传统的这次叛逆是正确的。《寻访手艺》的异军突起会对中国纪录片产生怎样的影响呢?张景听说央视的一位总导演把这部片子放给十多位参与拍摄人员看,让他们学《寻找手艺》的真诚,“那这部片子其实已经在影响他们了”。

如今,喻攀开始追着张景问“什么时候走”,需要养家的何思庚等着资金到位就能加入,张景开始筛选拍摄点,但数量不够让他有些头疼,新的寻访之旅依旧充满未知。

编辑|显玲

来源|南都周刊

快来抢沙发

快来抢沙发