埔寨火龙传承人张自进:打破手艺“家传”,巡演各地广收徒

最近,丰顺埔寨火龙传承人张自进在家中待了近一个月,几乎哪里也没去,“我在连夜赶工制作火龙,因为这条龙要送往第五届客商大会的现场进行展览,剩下的时间不多了。”张自进告诉记者,每次制作火龙的时候,他总是把其他事情排在后面,因为火龙做好了比什么都重要。

丰顺埔寨火龙有着200多年的历史,张自进家族制作火龙的传统就将近100年,是名副其实的“制龙世家”。从张自进的爷爷辈开始,家里就有人会制作火龙。2008年,张自进接过了父亲张世钻的“交接棒”,成为第三代火龙传承人。

享有“中国民间艺术之乡”的埔寨镇,以闹火龙而闻名四方。那么火龙制作到底难不难?如今,镇里制作火龙的手艺传承情况又如何?张自进为你一一道来。

传承百年

祖孙三代手制“神龙”

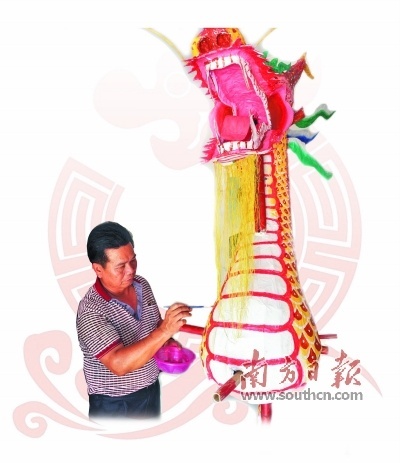

张自进笑起来,两眼眯成一条缝,显得亲切憨厚。别看他一副大大咧咧的样子,做起活来可谓是心灵手巧。记者在他家中看到,除了已经制作了九成的火龙外,还摆放着各种各样的“动物”,有公鸡、猴子、兔子……

原来,在平时空闲之余,张自进除了研究制作火龙之外,还很喜欢制作其他的手工艺品。“尤其是新一年的来临,我都会以新年生肖为原型,做出不同形态的动物,今年我就做了一只‘公鸡’。”聊起自己的作品,张自进的话匣子一下子就打开了。

因为祖辈相传的缘故,埔寨火龙只有埔寨张氏的后辈才懂得如何制作,而这门技艺现在也只有张氏后辈在传承。“小时候,每当爷爷和父亲做‘火龙’的时候,我就很喜欢凑前去看。有时候刚洗完澡,浑身还没抹干,我都忍不住跑到他们跟前看,赶都赶不走。”张自进笑着说。

在爷爷和爸爸跟前观察,张自进一待就是一整天。他认真地观察着爷爷和父亲制作火龙的全过程,同时还帮忙做一些贴纸、搅拌颜料等简单的工作。

从觉得有趣,到沉迷于制作,张自进的童年就在帮爷爷和父亲打打下手、学习制作火龙中度过。回忆起以往,张自进不但不觉得枯燥,还将这段经历当成了人生的财富。“爷爷和父亲手把手地讲解、教学,这是最好的启蒙。”张自进说。

埔寨火龙的制作讲究,工艺繁杂,要将父亲的手艺传承好,张自进还需要常人没有的耐心和勤奋。“用竹篾做成龙的躯体,再裱上白纸,涂上颜色,即做成龙的形象;再用硫磺、白硝、木炭制成的火药,做成‘土火箭’;还有将吐珠、转花等不同式样的烟花,安装在龙的全身……”对于制作流程,张自进倒背如流。

这看似简单的过程,一般要十几个人一起制作,并且需要一个星期才能做好。整条“火龙”加上周身的五彩灯泡以及各式各样的烟花火箭,每一段龙身重达80斤左右,龙头更是有上百斤重。所以,几乎没有人可以独立制作一条“火龙”。

但是,张自进学成之后,利用平时的闲暇时间把自己关进屋子里,花了三个月时间独自做出了一条“火龙”。这在当地,是极其少有的。“制作火龙其实难的不是技术,而是制作人有没有足够的耐心,学习的态度是否足够虔诚。”张自进说。

开源创新

火龙表演走上舞台

在张自进家的二楼,“盘旋”着各式各样的龙,有的喜庆、有的威严、有的凶恶无比。相同的是,这些龙的眼睛都炯炯有神,配合着嘴巴和脖子的姿态,显得活灵活现。

“一条龙是否做得好,主要体现在龙头。”张自进告诉记者,近几年,因为大家对埔寨火龙表演的喜爱,有不少人都重拾火龙制作手艺,但很多因为做工不够精细,不乏滥竽充数者。

为了将火龙制作技术发扬光大,张自进在父辈的基础上还改良了火龙的骨架材料、颜料,并且在龙身加上了灯泡装饰。改良后的埔寨火龙以其场面激烈壮丽、动作惊险刺激、容纳观众众多等特色,成为了观赏性极强的大型喜庆表演节目。

为了让“埔寨火龙”走出去,张自进经常带上自己制作的火龙去潮汕地区、珠三角、福建等地巡演,让更多的人了解这一项民间艺术。如今,埔寨火龙先后在20多个省市表演过,如,1987年参加广东省首届民间艺术欢乐节表演;1990年应邀参加福建省“国际水仙花节”表演;1992年应邀参加珠海市的“海上欢乐节”表演;1994年应邀参加“梅州客家联谊会庆典暨世界客属联谊大会”表演……

近几年,“火龙”还乘飞机到了台湾。埔寨火龙已成为中国民间艺术的一颗璀璨明珠。“可惜因为受到火药的限制,埔寨火龙至今还没有办法走出国门。”张自进说。

龙是中华民族的图腾,也是五湖四海之华人共同的崇拜,蕴意着中华腾飞及民族振兴。为了保护这个珍贵的文化遗产,丰顺县县委、县政府在2000年10月设立了“火龙基金”,并成立“丰顺县埔寨民间火龙烟花艺术研究协会”,研究发展火龙制作技艺和表演。

由于受到场地以及安全问题的限制,要把真正的火龙搬上舞台,只能去除火龙最精彩的“火烧”环节。为此,相关的文化部门还根据埔寨火龙编排了《火龙魂》舞蹈。小姑娘们通过表演服饰的形似,加上头上佩戴的冷焰,仿照火龙的舞动,来展示埔寨火龙与众不同的特质,体现炎黄子孙勇于进取的精、气、神、韵。

现在,张自进除了组织火龙的演出活动,还经常指导年青一代制作火龙,并鼓励自己的两个儿子也学习火龙制作。“火龙技艺一定不能在我这代人断了传承。”张自进说。

■对话

张自进:

非遗传承不仅是技艺 更是文化理念

每年的元宵佳节,丰顺县埔寨镇吸引着数以万计的观众前来观看表演“烧火龙”,而且观看人数逐年上升。埔寨“烧火龙”不仅是当地人的一种传统节目,还走出家门,成为更多人喜爱的一种表演。随着埔寨火龙知名度的上升,火龙技艺的传承是否也迎来了“春天”?对此,记者采访了埔寨火龙传承人张自进。

南方日报:“烧火龙”对于埔寨镇的人们来说,意味着什么?

张自进:“烧火龙”是丰顺县最有特色的民俗活动,有“中华一绝”之称。埔寨镇埔南、埔北村张姓村民对火龙文化的情感也是由来已久。它因张姓村落的存在而存在,是一种以宗族传衍方式表现出来的独特文化精神内涵。在这里,传统村落与非物质文化遗产这两类遗产互相融合,互相依存。

每逢元宵节,埔寨镇村民便会出钱、出力,制作火龙,并于元宵之夜在埔寨的龙身(地名)举行火龙表演活动,吸引周边几万名群众前来观赏。这样的盛况年年都是如此,世代相传了200多年。

南方日报:如今,做火龙的人还多吗?传承情况如何?

张自进:基本上,每年大部分都是由村里都是老一辈的人在制作,年轻人更多的只是打打下手,感受一下气氛。幸运的是,这个传统节目并没有因为社会的发展而被淘汰,反而因为大家的重视而发展得更好了。但是因为每次火龙表演少则几万元,多则数十万元,费用昂贵一定程度上影响了火龙艺术的发展。

埔寨火龙其实也是中国龙文化的一种独特表现,具有民俗学研究价值。在父亲去世后,我接下这个班,自己也感觉责任重大。现在跟着我学习制作火龙的人,各个年龄段和都有那么几个,这是一件好事。埔寨火龙能够代代相承,最重要的不是技艺,而是社会对于传统文化的一种看重。

【来源】南方日报

【记者】黄思华

快来抢沙发

快来抢沙发