世界精神健康日︱双相情感障碍好发于青少年,容易被误诊为抑郁症

今天10月10日是世界精神健康日,主题是“心理健康,社会和谐”。

随着生活与工作压力的增大,越来越多的人开始出现不同程度的心理疾病。其中,双向情感障碍便是最为常见的一种。

暨南大学附属第一医院精神医学科主任潘集阳教授介绍:双相情感障碍是以躁狂或抑郁的反复发作和交替发作为特征的精神类疾病。

在此有必要阐述清楚“双相”而不说“两极”的原因,躁狂和抑郁并不是处在两个极端上的心境状态,而是同样的一个内在问题反映出的不同状态。一般来讲,患者两种状态时常反复的交替出现,可能某一段时间抑郁主导,下一段时间躁狂主导,接下来又是抑郁。

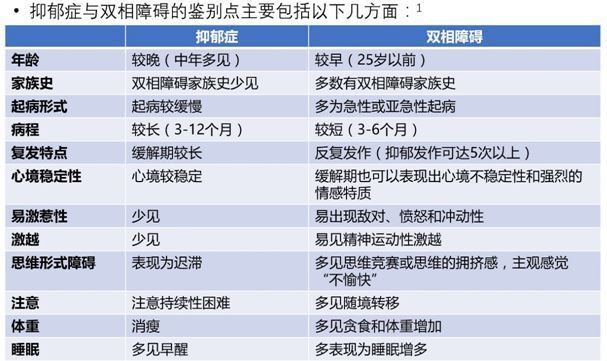

该病的临床误诊非常多,尤其易被误诊为单相抑郁症。它和抑郁症虽然都属于心境障碍,但在治疗原则上显著不同。双相情感障碍的自杀率高于抑郁症,如果按照抑郁症治疗,一是对抗抑郁药物有抵抗而让人感到难治;二是解除抑郁后,会导致转向躁狂,发病频率明显加快。从而发作频率越快,治疗难度越大,患者自杀风险越高。

下面,请看几个代表性的案例解析:

案例1:

同学眼中的“开心果”看到窗户就想跳下去

一位16岁的少女来暨南大学附属第一医院就诊,她跟医生谈到:“我已经患抑郁症2年,一直在其他医院就诊,效果不明显。平常在校,我算是班上的开心果,但有时会情绪低落,甚至想自杀,看着窗外就有一股想跳下去的冲头,同学都说我可能有‘人格分裂’”!

”自从我被诊断为抑郁症后,家人把我所有的情绪都与疾病联想到一起,如果我悲伤,那么我就是抑郁症,如果我开心就说我可能有躁狂症,人们都说每天的我好像都跟昨天不同,像是变了一个人似的,我本来就不是情绪很稳定的人“。

潘集阳教授解读说:这些超乎寻常人的情绪变化反映了患者潜在的生物化学失调的情况,而不是你的性格或者人格,当然不能单凭一个人的心情变化不定就说那就是双相情感障碍,这种疾病需要根据其严格的诊断标准。

案例2:

创业精英,半夜亢奋自称明日李嘉诚

陈先生,今年28岁,最近创业工作压力大,常常在凌晨3、4点时发微信给同事,讨论公司应该如何运作,这看起来似乎是寻常故事。但患者的亲姐说的故事却出入很大。

他姐姐说:他最近晚上常常发微信骚扰他人,微信内容常常牛头不对马嘴,频繁提到其公司有望跻身世界十强企业,明天便可超越李嘉诚,几乎每天晚上都不断在微信群里撒鸡血,并且完全不睡觉。平时白天工作精力旺盛,却无法专心做事,经常吹嘘即将成为富豪,扬言要买飞机带全家去玩。

在医生询问之下,患者仍对其想法深信不疑,并且容易情绪激动和发脾气。患者姐姐补充道:他先前还闷闷不乐,常常觉得自己很没用,有自杀冲动,且怀疑有自残现象,最近又亢奋得有点异常。

潘集阳教授表示:陈先生目前处于一个躁狂的阶段。

具体表现为1、自我评价过高或夸大,(患者显然工作上成功也无法明日就超越李嘉诚);2、睡眠需要减少(半夜3、4点发微信,白天工作感到精力充沛); 3、言语增多(在微信上不断发一些无关紧要的信息); 4、思维奔逸或主观体验到的思维速度增快;5、注意力难集中,主观体验到或被观察到的随境转移; 6、目的性活动增多(患者表现工作上无比的精神,然而做事却马虎),或精神运动性兴奋(如无目的无意义的活动); 7、无节制地取乐而不计后果(例如,无节制地狂购乱买,轻率的性行为,或愚蠢的商业投资)。 情绪的紊乱对社交及职业功能造成明显损害,家人以及身边的朋友开始对患者这样的行为不知所措,而且不想与之交往。而考虑到患者又有一段时间情绪十分低落及其他抑郁的症状,诊断为双相情感障碍。

案例3:

抑郁后情绪大变要去好莱坞

古小姐,今年20岁,已经复读第2年,未来目标明确,想当一个演员。她的妈妈一直劝她根据专长选择科目,但其坚持自己一定要读电影专业,并且有机会想去好莱坞拍大片。

令母亲纳闷的是,孩子一直个性内向,高中时曾诊断为抑郁症,那时常跟学校同学处不来,也对学校课业毫无兴趣。近两年坚持服抗抑郁药,最近因感觉便擅自停药,没想到一停药,就好像完全变了一个人。活泼开朗,信心特足,起初觉得这样挺好的,但没想到她的目标越来越大,似乎有点夸张过头了。

潘教授解析,患者过去一直个性害羞,且出现一段时间与人相处不来,对课业无兴趣,觉得自己没用,外院确诊了抑郁症,近期停药后出现躁狂的表现,应该修订诊断为“双相情感障碍”。很多病人的情况都与古小姐相似,一开始只有抑郁的表现,后来出现躁狂的症状,因此需注意抑郁障碍与双相情感障碍的鉴别,这对临床上的用药方案非常重要。

双相情感障碍好发于青少年 容易被误诊为抑郁症

潘集阳教授表示:双相情感障碍的终生患病率介于3.0-6.5%,根据美国国家精神健康研究院的数据,超过200万的美国成年人患有双相情感障碍。双相情感障碍通常成年早期开始,多在35岁以前发病,好发的年龄层在15-19岁之间。

在双向情感障碍患者中,有25%—50%的患者有过自杀行为,11%—19%自杀死亡。这一数字在欧美国家还要更高,欧洲约有21%-54%的患者有过自杀行为,其中英国的双相障碍患者自杀率为18%。据研究显示,双相障碍患者自杀率较普通人群高10倍。

然而,这种疾病误诊率相当高,部分病人一开始表现躁狂,家人难觉异常,患者本身自我感觉良好更无看病的意识,一直到陷入长时间的自责焦虑、消极轻生的情绪后,身边人这才发现情况不对。而此时患者就医时,就容易诊断为抑郁症。据统计,全国大约有20.8%的双向障碍患者初诊被当作抑郁症患者来进行治疗。而美国约为6.9%。

在接诊抑郁症时,精神科医生要特别关注患者有无躁狂、轻躁狂症状或病史,患者也要在医生的询问下提供相关信息,这对于正确诊断患者是单纯的抑郁症还是双相情感障碍非常重要。潘教授指出:区分抑郁症和双相障碍具有重要的临床价值:

1.诊断可以传达有关未来进程的重要信息。两种疾病的干预可能是完全不同的。一般来说,双相障碍需要注意治疗和预防躁狂或轻躁狂发作;而抑郁症的治疗可以只专注于抑郁症状和预防抑郁症。

2.更有效地区分者两种疾病将有利于相关的生物学的鉴别,而较高的误诊率可能会使这些研究不可行。

令人忧心的是,此类的疾病复发率高,研究发现,自然随访4-5年时间,双相障碍的复发率高达75%,4年的随访发现,双相障碍1年的复发率达50%。

那么,双相障碍如何有效治疗呢?

潘教授指出,双相障碍就是一种持续终身的疾病,药物治疗还是目前国内外主流的治疗方法(包括心境稳定剂、抗精神病药物、抗抑郁药物),同时间家属也需要理解体谅,督促患者服药,预防复发。

如何区别抑郁与双相障碍

一项在中国进行的、基于1,487名抑郁症患者的调研结果显示:临床中双相障碍、Ⅰ型双相障碍和Ⅱ型双相障碍被误诊为抑郁症(MDD)的比例分别为20.8%、7.9%和12.8%。

【记者】李劼

【通讯员】张灿城

快来抢沙发

快来抢沙发