华侨历史|这些照片,见证了海外华侨华人的拳拳赤子心!

9月3日是中国抗日战争胜利纪念日暨世界反法西斯战争胜利纪念日,在铭记这一历史,感恩革命先烈奉献牺牲的同时,还有一群人不应该被遗忘。他们就是曾经为民族复兴出钱出力的海外华人华侨。

在海外华人华侨的心中,茫茫的大海虽然拉开了游子和故乡的距离,但丝毫没有减弱他们对故乡、对祖国的那份血浓于水的深情。孙中山在总结辛亥革命成功经验时曾说:“披坚执锐血战千里者,内地同志之责也;合力筹款以济革命者,海外同志之任也。”

的确,在辛亥革命和抗日战争时期,广大爱国华侨的持续关注和大量资金物资支持,是辛亥革命和抗日战争取得成功的重要保障之一。

商贾工人纷纷捐资助革命

有一句话这么形容华侨对辛亥革命的贡献:华侨是革命之母。

史料记载,1894年,兴中会在檀香山成立时,该会章程中明确规定,凡入会之人,每名捐会底银五元。加上会费外的资助,华侨承担了辛亥革命活动的大部经费,包括历次起义枪支弹药、伙食、革命组织的活动费、创办报刊以及孙中山等领导的活动费、旅差费等。据不完全统计,从兴中会成立至辛亥革命爆发,海外华侨提供的革命活动经费达800多万元,世界各地华侨的捐助约占80%。

“辛亥革命期间,生活在海外的华侨包括社会最底层的华侨工人,为了推翻清朝,挽救危难的祖国,他们都会毫不吝惜地把自己的血汗钱捐出来支持革命。”梅州市外事侨务局副局长邓锐说,当时祖籍梅州的华人华侨,不论是商人还是普通工人,他们都慷慨捐资,有的甚至把两个月左右的收入都捐为革命经费。

众多梅州籍爱国华人华侨当中,张弼士、梁映堂、梁密庵、谢益卿、谢梦池、张榕轩、张耀轩等侨领不仅慷慨捐资,他们的家也成为孙中山在南洋活动的联络点和留宿地。

此外,印尼华侨邓树南毁家报国、潘植我捐三年积蓄为革命的举动,也受到了广大侨胞和爱国人士的赞赏。

1931年,“九一八”事变发生后,海外华人华侨迅速行动起来,形成了声势浩大的抗日救国运动。在抗战期间,他们抱着“盖国家之大患一日不能除,则国民之大责一日不能卸;前方之炮火一日不止,则后方之急需一日不能停”的决心,上至工商巨贾,下至贫民、乞丐,社会各阶层人士以义捐、义演、义卖等方式筹集善款。

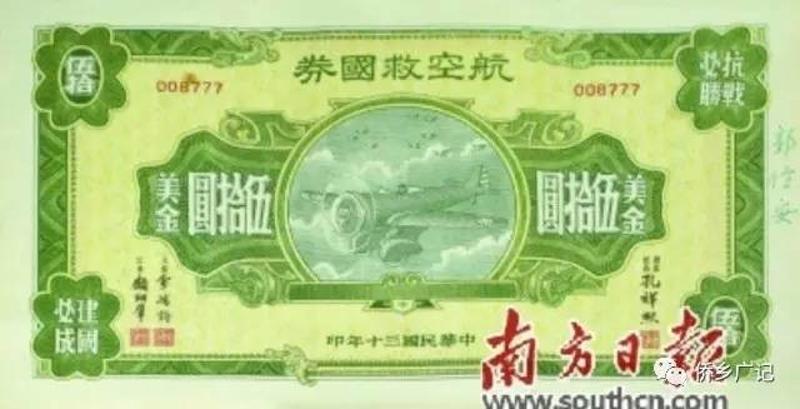

海外华人华侨购买航空救国债

援助祖国

据不完全统计,抗日战争期间,为祖国抗战捐款的华侨(包括梅州籍侨胞)有400多万人,遍及亚洲、南北美洲、欧洲、大洋洲和非洲,约占当时全世界华侨人口的一半左右,在抗战八年期间,华侨捐赠了大量资金和物资。据当时国民政府财政部统计资料显示,华侨捐款约达13亿多元(相当于1931年南京政府财政收入5.53亿元的2倍),购买了救国公债11亿多元,约占国民政府发行公债总数的1/3,这使当时生产落后、财源枯竭、外贸逆差严重的中国获得了重大的财政援助。

梅州籍的华人华侨和其他华人华侨一样,在祖国需要的时候伸出援助之手,挽救祖国人民于危难之中。据不完全统计,从抗战开始到1940年,梅县华侨捐款总计国币734350元,大米2400多包,以及枪支弹药等物品一大批。1940年,中国银行梅城办事处升为支行,梅县松口、兴宁、大埔、丰顺亦相继设立办事处,每年接收侨汇存款约200万美元,这些款项为祖国抗战提供了重要经济支持和巨额的军费补充。

加入革命团体宣传先进思想

在中华民族处于水深火热之中时,海外的华人华侨不仅倾囊相助,还在精神上对国内的革命给予最大的支持,发出海外的声音,声援国内同胞奋起反抗。

1894年,孙中山前往檀香山,在华侨中揭露清王朝的腐朽残暴,倡议集结团体,共谋救国大计。同年11月24日,20多位赞同孙中山主张的进步华侨在檀香山聚议成立兴中会。1895年2月21日,孙中山等与香港辅仁文社达成联合协议,成立兴中会总会,得到华侨的热烈拥护。据统计,兴中会300名成员中的200多位是华侨。

1903年,孙中山在日本东京创办了青山革命军事学校,大力培养反清革命军事干部,学校创办之初有14位学员,“其中梅州籍华侨便有李锡青、刘群立、饶齐公三位,从此,梅州籍的华侨华人开始投身到辛亥革命中来。”梅州市外事侨务局副局长邓锐说。

为了进一步深入探求“救亡图存”之法,1904年,谢逸桥、谢良牧赴日本留学,受孙中山的民主思想影响,谢氏兄弟充分利用其在海外的资金优势和人脉优势,投身民主革命事业。

1905年冬,孙中山从海外派遣梅州籍华侨谢逸桥、温靖侯、姚雨平、谢良牧、梁鸣九、郭公揖等回国,在潮州、嘉应州一带开展革命活动。第二年春,他们利用温靖侯之父温慕柳的声望,着手与嘉应五属地方上有声望的人士进行联系,在嘉应五属的梅县、兴宁、五华、平远、蕉岭都建立了同盟会组织,会员达几千人,还协助岭东名儒丘逢甲、温仲和办理汕头同文学堂,传播新学,宣扬民主,宣传革命道理。在孙中山的统一领导下,谢逸桥、谢良牧领导岭东地区同盟会员联络洪门会党,同盟会的人数迅速增加,革命事业如火如荼。

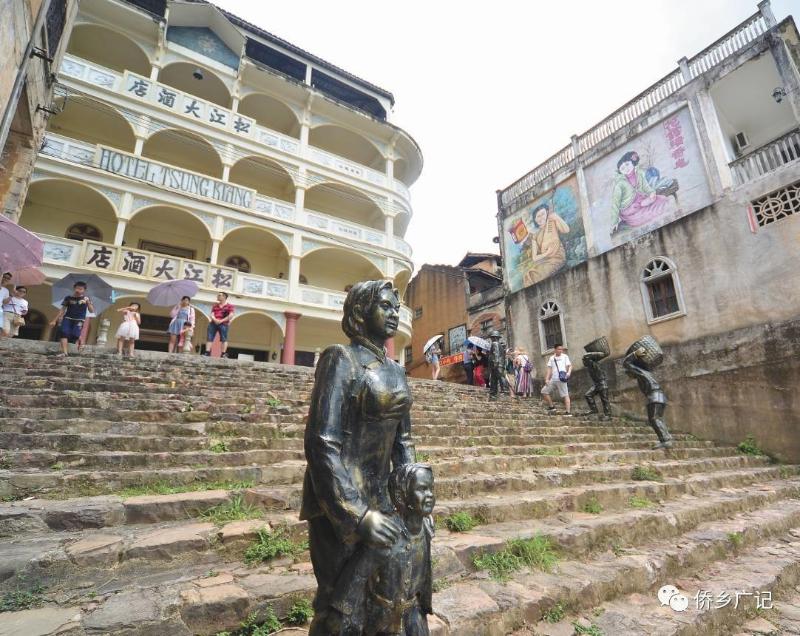

在梅县区松口镇,中国同盟会建立了第一所革命干部学校——松口师范传习所及体育传习所,也称“松口体育学堂”,它由印度尼西亚华侨在潮汕铁路公司任总经理的张公善(张榕轩的长子)捐助2000光洋,加上谢梦池等的资助而开办,由留日学生谢逸桥、温靖侯、谢良牧等为学校主要领导人,聘请东南亚归侨梁鸣九、姚雨平等为军事教员,留日体育学校毕业生为器械体操教员,著名拳师谢仲文、张玉堂为传统武术教员。

此外,谢逸桥、谢良牧还创办同盟会机关报《中华新报》,在宣传革命,组织武装起义,发动募捐等方面起了重要作用,为清末粤东地区的资产阶级民主革命史写下了浓墨重彩的一笔。

参与武装斗争甚至献出生命

在革命期间,梅州籍华人华侨不仅捐资捐物,宣传先进思想,更有人直接参加了武装起义,甚至献出宝贵的生命。

据统计,从1895年到1911年,由孙中山直接、间接发动了10多次武装起义,每次都有不少华侨参加,不少还是以华侨为骨干。

1911年3月29日,由孙中山领导,谢逸桥、谢良牧力促,黄兴指挥的广州黄花岗起义爆发,梅州籍参加起义的同盟会会员有30多人,其中大部分是首期参加体育会结业的师生,也有梅州的华侨、归侨踊跃参加,他们出生入死,奋不顾身,起义中牺牲的烈士有蕉岭的归侨林修明,梅县的归侨郭典三等人,这次史称为“辛亥广州3·29战役”,慷慨悲壮,撼动了清王朝的根基,为1911年10月武昌起义成功奠定了基础。

武昌起义成功后,各地华侨还组织敢死队、炸弹队,回国参加光复各地的武装斗争。

南美华侨在抗日捐款凭证上注明

“作长期抗战军需之用”

抗日战争爆发后,梅州籍华人华侨不顾侨居国政府的种种禁令和刁难,不计较个人在经济上的损失,纷纷抵制日货,在侨居地广泛宣传并开展各种抵制日本的活动。

为了支持中国的民族企业,不少华侨还回到中国,进口国货到侨居地销售,同时号召广大华侨使用和出售国货。丘元荣等华侨抵制日货运动更是声势浩大,甚至为此付出惨痛代价。

由于海外侨胞纷纷参加抵制日货运动,日本在东南亚各国的贸易大幅度下降,日本的对外贸易和国内经济受到一定的打击。加上舆论上的宣传,海外华人华侨以行动在经济上和政治上给日本侵略者以沉重打击,有力地配合祖国持久抗战。

在民族生死存亡之际,数以万计的侨胞不远万里,或在各地华侨救亡团体的组织和资助下回到祖国,或在亲人的帮助下回国,或回国成立义勇军、志愿队等,或直接从军杀敌上战场,或穿梭于前线后方进行战地服务救死扶伤等等。

据不完全统计,仅回国参加抗战的广东籍华侨就有4万多人,据当年到革命圣地延安参加抗日斗争的老同志回忆,抗战期间到延安参加革命的较为出名的梅州籍华侨有:刘复之、钟庆发、李介夫、陈龙、廖冰(女)等等。

来源|南方日报

文字|陈萍 何森垚

编辑|黄叙浩 黄洁楹

校对|郭晓波

快来抢沙发

快来抢沙发