被审查的党员干部,为何还被称为“同志”?丨党知部

今日知叔丨殷立飞

昨天傍晚,比新闻联播早一点,新华社来电,简短有力的37个字:鉴于孙政才同志涉嫌严重违纪,中共中央决定,由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。

新华社微信公号截图

值得一提的是,在这一消息中关于“同志”的表述,引起了很多人的注意。在公开报道中,虽然称被审查的党员干部为同志的消息不多,但也是有惯例和规矩可循。

回复

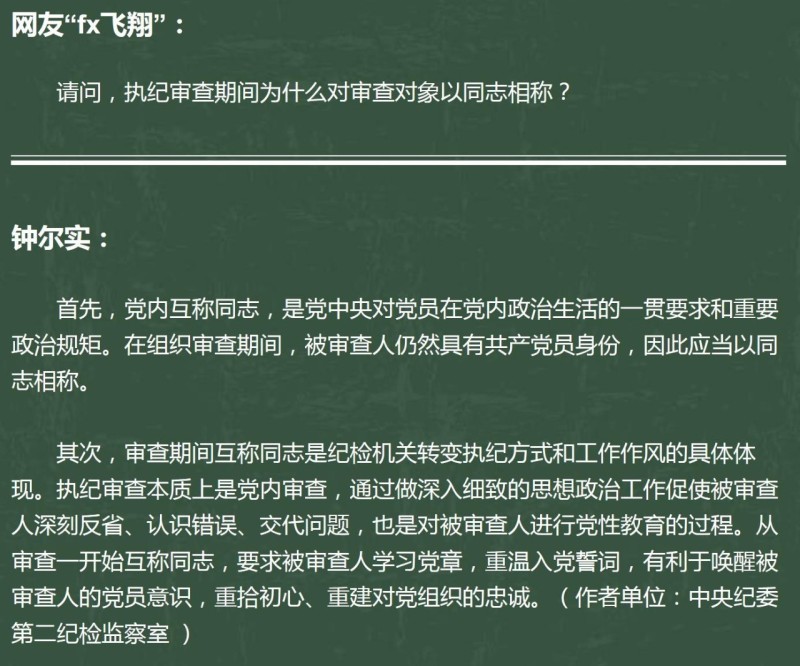

党知部注意到,就在这条消息到来的前两天,中纪委网站刊登了中纪委第二纪检监察室回复网友关于“执纪审查期间为什么对审查对象以同志相称?”的问题。

就“同志”这两个字,中纪委网站用了两百多个字来回答。总结起来是两点:第一,审查期间,被审查对象依然是党员,党内互称同志。第二,这是纪检机关转变执纪监督方式和作风的具体体现。

党知部注意到,早在2012年的薄熙来案中,当时的新华社电稿也用了“鉴于薄熙来同志涉嫌严重违纪,由中共中央纪律检查委员会对其立案调查”的表述。直到9月,中纪委作了《关于薄熙来严重违纪案的审查报告》,并决定开除其党籍时,才不再称“同志”。

但是,薄熙来案调查期间,当时适用的党内法规是《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》,这条党规的施行时间是1994年,对薄熙来的违纪问题用了“调查”的表述,而且在《条例》里还没有对被调查人员做何称谓的规定。所以,在薄熙来一案中,用了“同志”的表述,还只是党内生活的一种政治文化的要求。这种政治文化,在四年多后的十八届中纪委第七次全会上,最终以制度的形式被固定下来,这也是中纪委网站回复网友问题时提到的“转变”的由来。

规则

今年初召开的十八届中纪委第七次全会,通过了一项党内法规:

《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则(试行)》

新规则中有很多突出的变化,其中有一项变化是审查期间对被审查人以“同志”相称。与此同时,就要按照党员的要求,安排学习党章党规党纪。这样做的目的,一方面是让被审查人履行党员义务,更重要的是让其“对照理想信念宗旨,通过深入细致的思想政治工作,促使其深刻反省、认识错误、交代问题,写出忏悔和反思材料。”也就是在没有开除党籍之前,被审查人依然要履行党员的义务,同时也拥有党员互称同志的权利。所以,在公开报道中,称被审查人是同志,是有规可循的。

但是,党知部查阅了中纪委网站“纪律审查”一栏,自从今年1月份,实行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则(试行)》以来,在中纪委网站上,将审查信息公开表述为“同志”的,也只有昨天孙政才这条消息。王三运、周春雨、杨崇勇、魏民洲、项俊波等近半年多来被审查的党员干部,如果在公开报道中被称为同志,也是可以的。但是在中纪委网站公布审查消息时,没有加“同志”,只是在姓名前加上了职务信息,如“十二届全国人大教科文卫委员会副主任委员王三运接受组织审查”“上海市人民检察院原检察长陈旭涉嫌严重违纪接受组织审查”这类的表述。因此,“孙政才同志被立案审查”的表述,除了在反腐倡廉上的意义外,对党内政治生活,也有严肃认真的警示价值。

严肃

“同志”一词,起源较早,内涵易变,用法不同,该严肃的时候到了。

古时就有“同心则同志”“所谓交友,必也同志”的说法。同志一词,被用作独立名词,出现在近代史上的戊戌变法时期,光绪皇帝称变法派为“同志”。后来在辛亥革命之后,都有“同志”的表述。中共一大通过的党纲,奠定了党内互称同志的基础。

随着革命的深入,“同志”的内涵也出现过相应的变化,比如1923后,中共党员和外国党员以及工人之间也会互称同志,并不局限于中共党员内部。新中国成立后,这个称谓的外延更大,“同志”成了全国人民相互尊敬的亲切称呼。比如,当你不知道对方姓甚名谁的时候,就会叫一声“同志”,基本没有错。

在“同志”的内涵和外延逐渐位移的过程中,同志的特定作用也相应弱化,本来党内一律互称同志的好传统,被官衔给替代了,甚至还出现了一些副局长不叫“副”,局长叫成老板、大哥之类的“语言贿赂”。所以,十八届六中全会通过的《关于新形势下党内政治生活的若干准则》中就做出了规定:“党内一律称同志”。目的就是以严肃的态度,适应党内政治生态中出现的这些“新形势”。所以,被立案审查的党员干部,被称为“同志”,正是严肃党内政治生活的应有之意。

【策划】殷立飞 刘龙飞

【执笔】殷立飞

【运营/推广】刘树强

快来抢沙发

快来抢沙发