南昌起义剩下的800人,为何能“星火燎原”

为了纪念建军90周年,回顾八一南昌起义部队在江西、福建、广东地区百折不挠,奋勇向前,传播革命火种的战斗历程,在广东省委宣传部的组织下,广东主要新闻媒体近期组成大型采访报道团,重走当年起义部队进军路线,寻找“星火路”上的故事。

《南方》杂志记者丨张亮

如果说建立新中国是中国共产党人为苦难深重的中华民族献上的最重礼物,那么为中国老百姓建立一支以最广大人民的利益为根本的,能带给中华民族集体尊严的人民解放军,则是另一份大礼。以南昌起义打剩的800人为基本盘的工农红军,缘何能最终夺取政权,让中华民族走向伟大复兴?

南昌起义拉开创建人民军队序幕

1927年国民党发动了“四一二”政变和“七一五”事变,背叛革命,大量逮捕和处决共产党人,导致大革命失败。“当时全国一片黑暗,这个时候八一起义在南昌打响,功在第一枪,对全国人民和革命斗争是一个很大的鼓舞。”谈及南昌起义,江西省委党史研究室副巡视员史爱国表示,“南昌起义揭开了党独立领导工农武装和工农群众夺取政权的新篇章,拉开了创建人民军队的序幕。”

南昌起义初期,周恩来是前敌委员会书记,总指挥是贺龙,前敌总指挥是叶挺,参谋团是刘伯承、聂荣臻,而朱德未列入领导核心。南昌起义后,汪精卫急令张发奎、朱培德等部向南昌进攻,敌我兵力悬殊。1927年8月3日起,中共前委按照中共中央原定计划,指挥起义军分批撤出南昌南下,计划进入广东省,先攻占东江地区,再发展革命力量,争取外援。但由于起义军撤离南昌比较仓促,部队未经整顿,第10师蔡廷锴率部趁乱脱离起义军,加上酷暑远征,部队减员较多,会昌战斗后已剩不足万人。

随后,起义部队决定留朱德在三河坝殿后。整个南昌起义,朱德只临时获得这三天指挥权,部队激战三天伤亡600多人,还剩2000多人。然而正当任务完成准备南下时,就获悉起义军主力在汾水战役中遭到重创被打散。

关键时刻,朱德站了出来,他说:“大革命失败了,但是我们还要革命到底,要革命跟我走,不革命可以回家,不勉强。俄国1905年革命失败,1917年他们成功了,我们的今天就是俄国的1905年,我们一定会迎来我们的1917年。”稳住局势后,由于天气转冷,队伍也没任何补给,走到江西只剩下800人。中央接到报告,师以上干部只剩朱德一人,政工干部只剩陈毅。南昌起义失败,令我党深刻认识到不仅要“枪杆子里面出政权”,更要“党指挥枪”。如果这800人散掉,中国革命的火种就会熄灭,通过武装斗争建立新中国也就无从谈起。

南昌起义失败后,22000多人的起义军只剩下800人,但他们为什么在井冈山与毛泽东会师后,能够在几十万甚至上百万强大敌军的围追堵截下不断壮大、攻坚克难最终取得胜利?这是因为队伍经过改造整编,有了党的绝对领导,赢得了人民群众的支持,星星之火,可以燎原!

在中国革命的危急关头,真正的革命者往往在内心有坚定的信仰,不忘初心,最终实现民族的崛起。1955年中国人民解放军授衔,排列十大元帅之首的朱德,之三的林彪,之六的陈毅和十大将之首的粟裕,当时都在这800人的队伍里。而这800人最终成为埋葬蒋家王朝的“星星之火”。

史爱国介绍:“以前提得多的是‘三湾改编’,而朱德和陈毅带着南昌起义余部经过‘赣南三整’,同样也走出了‘支部建在连上’的特色道路。可以说,人民军队的军魂就是党指挥枪,而‘赣南三整’体现出了党对军队的绝对领导。”

有了党的绝对领导,军队也就有了信仰,有了军魂,有了全心全意为人民服务的根本宗旨,也就有了完成民族救亡、民族复兴的目标和力量。

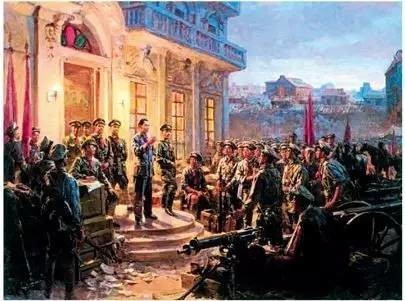

图为部署南昌起义军事行动计划的旧址——原江西大旅社会议大厅。 (来源:解放军画报)

英雄辈出带领中华民族走向伟大复兴

中国共产党的成功,在于以最广大人民利益为根本,将中国人民以前所未有的方式组织起来、动员起来,无论是在军事斗争上,还是在军工科技发展上。

从新中国成立初期的朝鲜战争完全没有本国海空军支援,到中国“两弹一星”成功爆炸和发射、核潜艇成功服役,再到今天五代隐形战机歼-20服役、国产航母下水,量子卫星升空,中国人民解放军走在了世界强军前列,军费和舰艇数仅次于美国。新中国的国防科技飞速跨越式发展,不能不提到四个人:聂荣臻、黄旭华、钱三强、钱学森。作为国防科技事业的奠基人,聂荣臻在南昌起义汾水战役失利后,和周恩来、叶挺等与起义军大部队失去联系,所幸在地方党组织领导人杨石魂帮助下,把他安全转移到了香港,才能继续参加广州起义、土地革命、抗日战争、解放战争。

朝鲜战争后,聂荣臻任中央军委副主席,主管军工生产和军队装备工作,随后又被任命为分管科技的国务院副总理。他以战略家的雄才大略,向中央军委提出建议,研制少量的导弹、核潜艇、核武器,以打破帝国主义国家核讹诈。不久,聂荣臻受命领导研制核潜艇和“两弹一星”任务, 与黄旭华、钱三强、钱学森结下不解之缘。

南粤星火路上,英雄辈出。报道团记者近日来到了“核潜艇之父”黄旭华在广东的老家,一集《黄旭华的传奇人生》视频,让记者们不禁感动落泪。

核潜艇被称为集海底核电站、海底导弹发射场和海底城市于一体的尖端工程。作为零积累的中国,作为被发达国家技术封锁的中国,谁能想到研发核潜艇竟是从玩具模型开始的?

为了新中国的核潜艇,黄旭华新婚不久,便告别妻子只身来到风暴频繁的试验基地。后来他干脆把家也搬到了荒凉的小岛。没有计算机,他就和同事们用算盘和计算尺演算出成千上万个数据。为了完成300米的深潜试验,他成为世界上核潜艇总设计师亲自下水做深潜试验的第一人。1974年,中国第一艘核动力潜艇交付海军使用,中国成为继美、苏、英、法之后,第五个拥有核潜艇的国家。

由于严格的保密制度,黄旭华长期极少与家人联系。从1958年至1986年,他没有回过一次老家海丰探望双亲,直到南海深潜试验前,他才顺道与95岁的母亲相见。后来母亲离世时,也无法见最后一面。直到2013年,他的事迹逐渐“曝光”,亲友们才得知原委。

2014年被评选为感动中国十大人物时,黄旭华说:“若有人问我们如何评价这一生,我们会说,此生没有虚度。我们的这一生都奉献给国家,献给党,献给核潜艇事业,我们仅用不到10年的时间就实现了毛主席‘一万年也要造出核潜艇’的誓言,我们此生无悔!”

他这一生,是中国军事科技科研工作者们的真实写照。正是有着千千万万个“黄旭华”默默无闻、无怨无悔为中华儿女实现强军梦而奉献一生,为了民族赢得尊严和生存空间而努力拼搏,才有了今日的辉煌。

无论是战争年代还是建设时期,只有不忘初心,才能继续前进,这便是我们今天重走南粤星火路的最大感触。

快来抢沙发

快来抢沙发