《人民日报》提到的广州六处海丝史迹,有五个都在越秀?!

越秀区又双叒叕上《人民日报》了▼

今天《人民日报》的一篇文章标题为“扬帆通海两千年”,报道广州作为海上丝绸之路重要发祥地,今将牵头“海丝申遗”。2016年国家文物局启动了“海上丝绸之路·中国史迹”项目申报世界文化遗产。广州作为海上丝绸之路的重要发祥地,具有起始年代早、时代跨度大、类型和数量丰富等特点。

海丝文化底蕴深厚的越秀,也不断吸引着世界的目光。在刚刚过去的五月,越秀区曾惊艳亮相在北京召开的“一带一路”国际合作高峰论坛(点击可回顾)。

越秀山君定睛一看,《人民日报》文章中提到的六处广州海丝史迹,居然有五处都在越秀!

下面就带大家看一看我们身边的这些地方,和海上丝绸之路都有着怎样不可分割的渊源▼

1

南越国宫署遗址

南越国宫署遗址是海上丝绸之路不同发展时期广州地区政治、经济、文化中心和海上贸易管理机构所在地,特别是南越国和南汉国两个政权的中枢所在,在南海海上贸易交流过程中扮演着重要角色。

遗址发现的八棱石柱、石望柱与公元前2世纪印度石窟和桑奇佛塔等流行使用的八角形石柱基本相同。它们反映了南越国自建立以来,通过海上航线与东南亚、南亚地区日益频繁的贸易交往与文化交流,促进了岭南文化的形成和发展。南越国宫署遗址见证了广州作为海上丝绸之路两千年长盛不衰的跨板块节点城市的发展历程。

2000年,在南越国宫署遗址唐代文化层出土一枚象牙质外国人头像,椭圆形,通高3厘米。上部雕刻一头像,高鼻,卷发,具有西亚阿拉伯人的特征。

遗迹中的一些砌石手法多见于西方古代建筑,叠石柱和八棱石柱在古埃及、两河流域和古希腊的不少遗址中见到。

2

南越文王墓

作为岭南地区发现的早期最高规格墓葬,南越文王墓以其来自异域的珍贵随葬品和反映航海实践的图像艺术展现了海上丝绸之路肇始时期广州地区作为中国沿海重要节点片区的贸易交流状况,是海上丝绸之路各大板块相互连通,文化元素开始融合的有力证明。

墓内出土的波斯银盒、原支非洲象牙、红海乳香等是目前发现年代最早来自海外的舶来品,是海上丝绸之路肇始时期广州与海外交往的直接物证。来自地中海的焊珠金花泡、西方风格的玻璃珠,以及西亚的香料、非洲象牙等,见证了2000多年前中国已与海外有交往,直观反映了早期海上丝绸之路沿线各板块之间的文化交流。

银盒盖身相合呈扁球形。盖子和盒身上采用锤牒工艺制成对向交错的蒜头型凸纹。这种工艺与纹饰、造型是古代西亚波斯银器的特点,而与中国本土的不同。

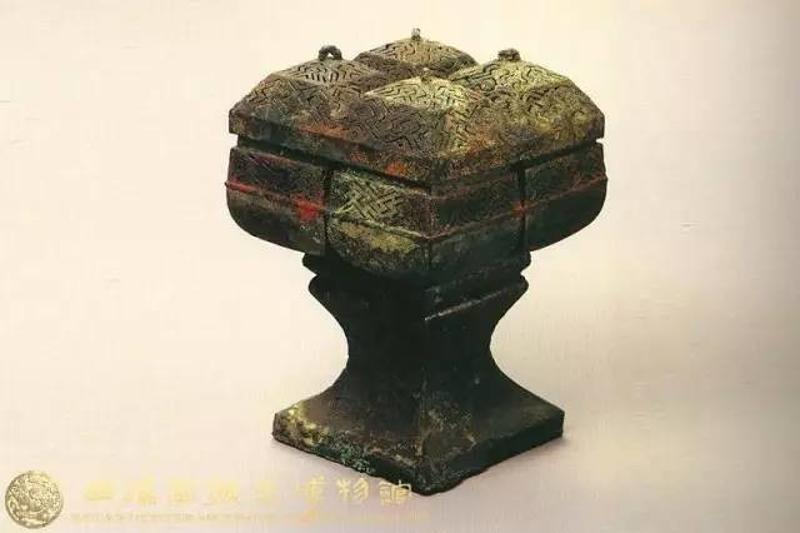

四连体铜熏炉十分少见,而南越王墓就出5件。炉体由四个互不连通的小盒组成,可以燃烧四种不同的香料。由于当时的香料主要来自东南亚地区,它从一个侧面也反映了岭南同这些地区的交往。

3

光孝寺

光孝寺是历代中外高僧重要的驻锡和译经的佛教道场,东晋南朝时有印度高僧昙摩耶舍法师、求那跋陀罗、智药三藏法师、真谛三藏法师等驻锡光孝寺传法。自初祖达摩从海上进入中国在此地传法,到六祖惠能继而在这里开创发展了禅宗南派,再到历史上佛教密宗的不空和尚等名僧渡海来到这里讲法,体现了佛教通过海上丝绸之路传播到中国,并在中国不断传承,与中国文化融合的交流过程。

立于唐宝历二年(828年)的大悲心陀罗尼经幢是中国目前发现年代最早的有确切纪念的经幢实例,也是印度密宗传播的一个物证。立于南汉大宝六年(963年)西塔则是中国现存铸造年代最早的铁塔,塔上有源于印度的飞天承重图案。寺内遗存的经书和菩提树也是中外文化交流的重要印证。

4

怀圣寺光塔

怀圣寺光塔兼有宗教、航运、祈风等多重功能。它以中西融合的建筑技术展现了伊斯兰教沿海上丝绸之路向中国传播的历史,见证了伊斯兰文化与中国文化互动、融合的过程,为古代“多元共存”的海洋文化传统提供了特殊的见证。光塔所在位置为古时珠江北岸,来往船舶可以在光塔指引下,沿珠江登上专门的番泊码头进行贸易。同时,塔顶原安装有可根据风向转动的金鸡,使之成为中外商旅祈求、辨别风向的主要场所。

5

清真先贤古墓

作为伊斯兰教在中国沿海地区的重要圣地和广大穆斯林的精神依托,清真先贤古墓见证了伊斯兰教早期沿海路传播至中国并在此扎根发展的历史,也是中国文化以自身的习俗和传统接纳、融合外来宗教元素的体现。墓室入口建有中国传统式样的拜亭,体现了阿拉伯和中国的丧葬习俗、建筑艺术的结合。

越秀是广州2200多年未变的城市中心,是海丝文化的集聚地,拥有丰厚的历史文化遗产。作为“一带一路”的传播使者,越秀将继续向世界讲述海丝文化与对外开放的故事~

【资料来源】人民日报

快来抢沙发

快来抢沙发