这三位中大“网红”教授平均年龄60岁,却堪称“跨界达人”!

中山大学的“网红”教授不少,比如:

白天是物理教授、晚上是摇滚歌手的何广平

出版了无数文论译著,执导了无数纪录片的艾晓明

精通美容知识,课程PPT成爆款的男教授叶剑清

拿着建筑学的博士学位,教的却是新闻学的杨小彦

神似吴彦祖,“男神”封号如影随形的曾繁旭

……

今天,小编向你介绍三位来自于中山大学的“跨界”型“网红教授”。他们一位是“因专而精”的丹青医生,一位是“爱折腾各种名堂”的怪咖大叔,还有一位是为人类未来科技发展“操碎心”的哲学老顽童。

1

他的手术图谱实力圈粉

“医生是天下最好的职业”

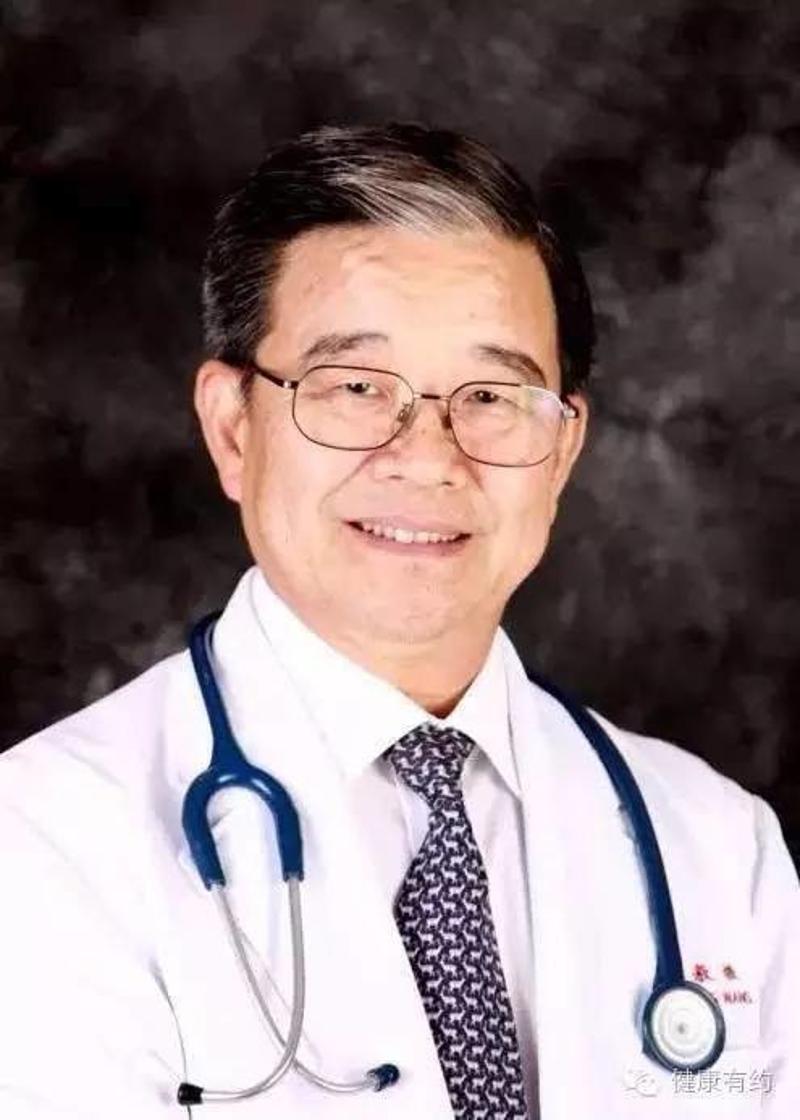

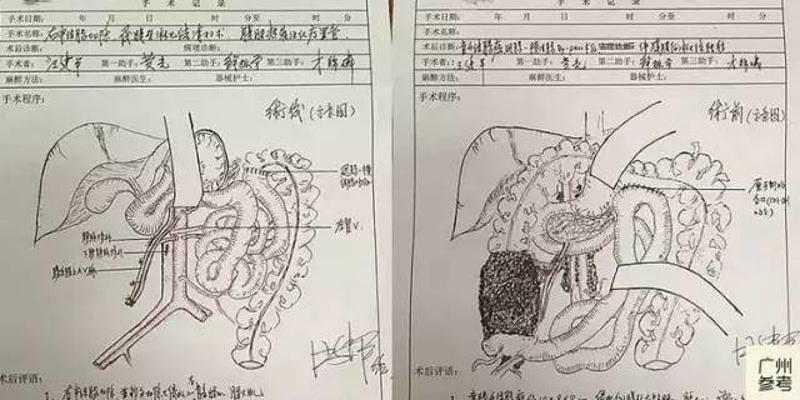

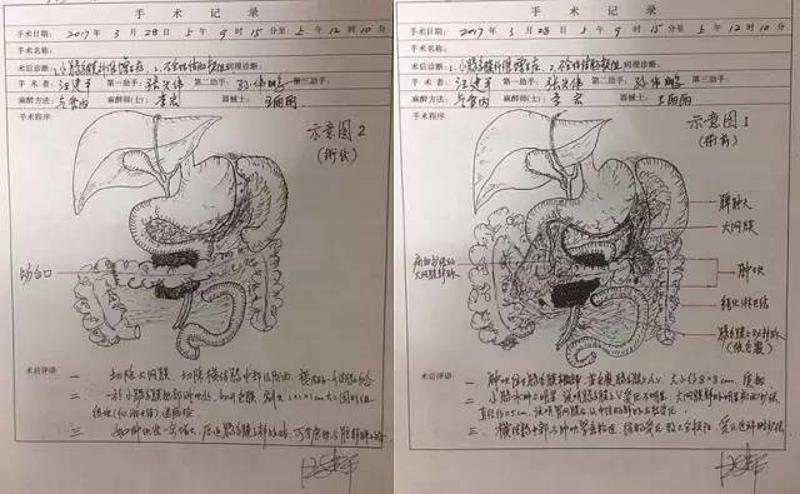

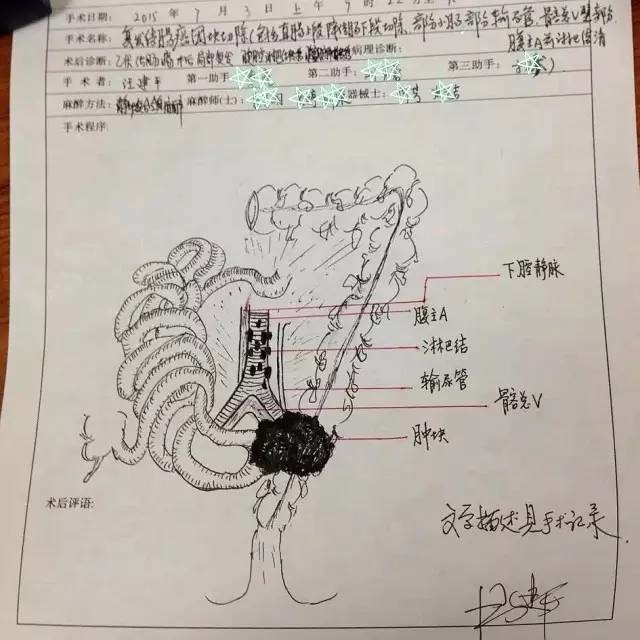

汪建平被网友们称为是“在外科医生中最擅长绘画的,在绘画爱好者中最会做手术的”医生。

丹青医生

近日,汪建平又火了。

汪建平是中山大学前任副校长,也是中山大学附属第六医院首任院长兼胃肠肛门外科首席专家,平时提起他,学生和网友们都会昵称他为“老汪”。

其实这不是“老汪”第一次火了,在2014年,老汪也曾因为同样的原因在微博上“走红”过一段时间。这两次让“老汪”在网友之中火起来的,则是他的那一手精细清晰的手绘手术图谱。

2014年1月13日,来自中大肿瘤医院医生邱先生在偶然机会下发现了老汪的手绘图谱,便随手拍下发到了网上。短短一日,该条微博得到400多次的转发。

“我是外科医生,手术自己也画图,但是这么详细的很难做到,绘画功底相当深厚”,邱先生说:“有时候医生加上手绘图是为了便于同行间交流。但一般来说,教授都不会自己写手术记录了,而是给下级医生写。”

这份手术图谱不仅图案清晰精细,一旁的备注和字体更是清秀挺拔,堪称“教科书级别”。

在大多数人的印象中,医生的字往往是龙飞凤舞,病志总让人难以看懂,其实,这就是医生工作的真实写照。以一个普通三甲医院坐诊医师为例,门诊日白班从早上8点到下午4点半,共8.5小时,一般专家共接诊患者50-100人,因此大部分医生都要在短时间内以最快的速度写病志;而病志的读者也主要是医生,再加上其中涉及许多医疗术语和专业技术,自然一般的患者都难以理解。

作为我国著名胃肠外科专家,汪建平每日接诊的病患同样多达几十个。对于一个医生来说,患者的评价往往是举足轻重的,而汪建平的医术和医德在患者之间口口相传,慕名而来的病患更是数不胜数。但每次结束完高强度的手术之后,汪建平也总会再花半小时左右时间,将术中所见、手术要点都一一记录下来,放入患者的手术图谱之中。

其实,自从1985年进入附属一院起,汪建平就开始尝试画图,慢慢熟能生巧,一张图20~30分钟内就可以完成。如今“老汪”已经63岁了,虽然他现在基本把画图工作交给手下,但遇到一些特殊手术,他还是会自己动手绘图,一年大约画10多幅。

24小时为患者待命,注重人文素质教育

对于“老汪”来说,会画图是每一位外科医生的基本功夫,他自己也时常会这样要求学生和实习医生,除此之外,他还会教导学生和年轻医生一些更为领先的理念:手术可以救活患者的命,但对于医生而言要考虑的是,如何在保命的前提下,尽可能地保留他的各种排尿、排便、性功能。

由于饮食结构和生活方式的变化,大肠癌在我国的发病率持续上升,在所有癌症发病率中高居第三位。低位直肠癌手术一个很大的“后患”,就是病人性功能受到损伤。全世界低位直肠癌术后患者出现性功能障碍的比例大概为50%,而在我国这个比例高达40%-80%。

为了帮助病人更好的恢复,"老汪"除了每天一早例行查房,有时候半夜十一二点还会再去一次;即便是出差在外,他也会每日发短信给病人,询问病人的体温、进食、排泄等详细信息。基本上每一位“老汪”的病人,手机里都会存有他的联系方式,有些病人在出院后也会时常联系他,短信询问一些术后恢复或复查的问题,老汪都能迅速地“有问必答”。

在“老汪”看来,医生不仅要具备基本的医疗技术,同时也需要较高的人文素质:“我们现在的教育体系里在这一方面还存在不足,年轻医生们应该从一进入医学院校就开始加强对职业神圣感和责任感方面的教育。在这个阶段,让他们意识到,从救死扶伤中,获得成就感和人生价值的体现。”

“医生是天下最好的职业,在谋生的同时,天天在做善事,怀着做善事的心。”老汪大笑着说。

2

用研究物理的智商

研究文学、电影和时尚

“我想到广州和巴黎写诗”

李淼

李淼的智商测试是140分,16岁上北大,23岁出国,在丹麦哥本哈根大学波尔研究所获哲学博士。先后在美国圣塔芭芭拉加州大学、布朗大学任研究助理、研究助理教授;在芝加哥大学费米研究所任高级研究助理。李淼是弦论和宇宙学研究领域最好的华人科学家。

2013年,李淼被中大看上,白手起家在珠海校区正式成立了“天文与空间科学研究院”。李淼担任中山大学天文与空间科学研究院院长。

这是跨越61年后,天文学重新回归中山大学。与61年前“夜观天象”有所不同,大尺度结构、星系形成、万有引力理论研究等将成为中大天文学的主攻方向。不过作为一个“非常规”院长,比起招兵买马,李淼更看重的是做一个宇宙学实验和启动“天琴计划”:“宇宙学实验还是希望在我退休前做出来。‘天琴计划’最起码在我手里起来。”——2017年5月,“天琴计划”已纳入国家重大科技基础设施规划建设项目。

“天琴计划”,目的是探测引力波。世界科学界公认,引力波探测是难度最大的尖端科技之一,也是一项意义重大的物理学基础研究。作为爱因斯坦广义相对论中最重要但一直未被证实的预言,引力波是物理学王冠上最耀眼的一颗明珠,如果探测成功,将是人类认知史上具有里程碑意义的科学发现。

中山大学研究小组,将开展空间引力波探测计划任务的预先研究,制定中国空间引力波探测计划的实施方案和路线图,并开展关键技术研究。

天文学、宇宙学、引力波、“天琴计划”……看到这些,倘若你有看过《三体》,一定会想起刘慈欣笔下的科幻世界。李淼也是《三体》的忠实读者,他甚至写了一本《<三体>中的物理学》来科普他的宇宙观和世界观,并借《三体》来展现宇宙的生死、世界的实在性和不确定性,乃至人的自由意志;同时系统分析了智子、水滴、二向箔、思想钢印等《三体》中诸多超级神器在未来出现的可能性。

在完成著作的同时,李淼又“玩”了一笔——成为了正在筹拍的国产科幻电影《三体》的科学顾问——他准备去电影圈一试身手。

2017 年 6 月 8 日,刘慈欣和未来事务管理局共同发布了一个名为“三体宇宙”的开发计划。李淼现场发言。

除此之外,李淼还是一枚“诗人”。此前在广州图书馆举办讲座时,李淼的演讲主题和宇宙无关,而是诗歌。大多数时候,李淼喜欢接地气,虽然偶尔会写一些玄学味道的诗歌,但最喜爱的还是西方现代诗,强调自身韵律,也没有固定格式。

“

我有诗人的情怀,向往诗人般的悠闲……我想到广州和巴黎写诗,广州我最爱滨江东路,傍晚时分的珠江很好看;巴黎也很好,特别是夏天,天气很凉快,八九点钟才日落,然后我就想坐在塞纳河边的小酒馆里喝啤酒,还可以写一首诗。

”

偶尔,李淼也会写一些时尚博文,用研究宇宙的头脑去研究时尚。

李淼的日常装扮非常“潮流”,是一枚妥妥的“帅大叔”

李淼在《今日头条》中有一个名为“衣物理”的专栏,专栏中他谈论王家卫的墨镜、穆里尼奥的阿玛尼大衣,也谈论他的“女神”徐静蕾……从男人的衣柜到女人的鞋柜,他都可以信手拈来,语言风趣轻快。他拿出研究宇宙的劲头来研究时尚,对于高跟鞋和奢侈品牌,他可能比女人还要如数家珍。

如今的李淼已经有55岁了,但他仍旧在不同的场域随心所欲地做着喜欢的事情。李淼说,当人老了,总有更合适的事情可做。“40岁以前,我心中的大牛是爱因斯坦和波尔;40岁以后,我心中的英雄变成了卡尔·萨根和戴蒙得。”

卡尔·萨根,已故的美国著名天文学家,行星探测专家,后成为科普作家和科幻小说家;

贾雷德·戴蒙德, 美国演化生物学家、生理学家、生物地理学家以及非小说类作家。

3

哲学教授和VR界超级大咖

“我被骂惨了”

“老翟实在可爱”

这个“老翟”总是被喷

在中山大学,翟振明被大家亲切地称为是“老翟”,学生甚至专门为翟振明在豆瓣上开了一个小组——“老翟实在很可爱”。圈子里,学生们除了会分享翟振明的课件、讲座、著作观点等信息之外,还会分享他的一些日常,比如他的口头禅、歌曲等。

翟振明爱唱歌,甚至一度因为“唱歌”这件事成为了“网红”。2015年“沃音乐”校园歌手争霸赛线上选拔赛上,年近六旬的翟振明通过了线上海选,并以高票晋级全国百强。然而由于翟教授毕竟不是学生,当时反对的声音不绝于耳。而翟振明却说了一句:“谁说教授就不能参加校园歌手大赛,学生在校园待的时间就是那么短短几年,而我一直以来就待在校园里,我才是真正的校园歌手”,还表示希望组委会修改规则,让校园保安、食堂大妈都有参赛资格。

这还不少翟振明第一次被“喷”,2012年,翟振明的一篇投稿“倡议允许运动员在奥运会上裸体比赛”的英语短文被美国一知名讨论网站登载。然而文章出来后,许多人却纷纷质疑其“炒作”,“老翟”十分委屈:“我被骂惨了!”

作为一名60岁的哲学系老教授,翟振明的研究虽涉及了形上学、现象学、伦理学、价值哲学、政治哲学等,但他对社会现象所发表的一些言论,却不可谓不新潮。比如在《北京遇上西雅图1》上映后,观影后的翟振明便开始讨论影片中的“小三”文佳佳“辩解”,结果再次招来网友的“炒作质疑”

为人类虚拟现实的未来操碎心

翟振明的“新潮”还表现在几乎从来“不按套路出牌”:虽然是哲学系教授,但翟振明不仅精通高数、编程等理工科,写书大多使用英文,他还亲手在校园内设计和搭建了一个实验室,将虚拟现实与物联网结合( 他称为“扩展现实”),让人在虚拟和现实之间无缝穿越。在虚拟现实的圈子里,翟振明更多地被称为“VR超级大咖”。

搭建实验室其实并非翟振明的突发奇想。随着物联网与虚拟现实技术的发展,一系列伦理、道德和法律问题可能在未来爆发,对人类的既有生活和观念构成挑战。翟振明认为有必要未雨绸缪,因此建造了这个实验室,让人们提前体验未来的世界,思考应该如何应对挑战。“

早在90年代,那时我还在美国大学教书,就做出了预测:2008年,鼠标与键盘消失;2015年,人造皮肤既接受刺激产生触觉,也输出信号驱动电脑做全身动捕。

前两个已经应验了,这之后还有:2060年,虚拟世界与互联网整合后的“虚拟世界”完全到来;2100年,虚拟世界与物联网整合起来的“扩展现实”全面运行。”

可在这个“虚拟现实”世界到来之前,人类又是否做好了准备。这是一个比现实世界大得多的世界,它会面临太多太多跟现实世界完全不同的伦理道德,也会遇到很多社会政治结构性变迁带来的风险。

这位哲学教授担忧地说,在未来虚拟世界,人的自我意识,人与物的关系,人与人的关系,这三件事,让他操碎了心。

部分来源:广州日报、南方日报

快来抢沙发

快来抢沙发