【兰台悦读】不能磨灭的记忆:中心沟围垦——顺德人的奋斗

编者按:

从4月1日起,顺德百事通将为大家推送档案局重磅栏目【兰台悦读】的内容。【兰台悦读】是以顺德历史文化资料作为阅读篇章提供给读者,带领读者了解顺德历史、顺德文化的古往今来。文章提及的内容很多都是档案局的馆藏,尤为珍贵。

跟着小编的步伐,去了解你们所不知道的顺德历史。

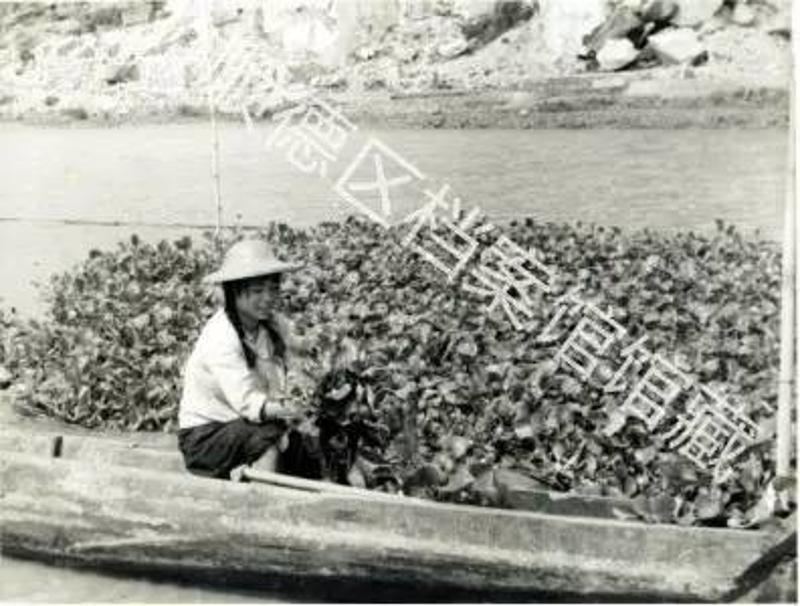

在顺德水乡生活的人们,大都知道照片中这种水生植物——水仙(在顺德也被称为“水葫芦”,不是我们用于摆设的水仙花)。照片中的年轻妇女看着水仙的表情是笑眯眯的,如果您家附近的河里长了这种生物,估计您肯定笑不出来,因为大家都知道,水仙这种植物,长得很快,一旦生长出来,要清除就相当困难,简直就是灾难!

但小艇上的妇女为什么看着水仙会笑得那么满足呢?因为这里不是顺德,这里曾经是海岛上人迹罕至的滩涂——珠海中心沟。曾经的滩涂为什么会有条河?河上还长出了水仙?这与顺德的中心沟围垦有极大关系。新一代的顺德人对中心沟围垦清楚情况的并不多,但对老一辈而言,这里承载了他们的记忆,这块土地代表了在艰苦的岁月里,顺德人敢拼敢闯、不畏艰难、乐观积极、顾全大局的精神。中心沟——作为顺德曾经的“飞地”,中心沟的每一寸土地都承载了顺德人深刻的记忆和崇高的精神,值得我们永远铭记。

1970年,为响应佛山地委“打响围海造田,向海滩要粮食”的号召,顺德县常委会会议决定,成立围垦指挥部并发动了3200多名青年开赴珠海横琴中心沟围垦,据粗略统计,在最艰苦的四年间,顺德耗费了财政资金650多万元(当时人均工资一个月大约40元,一个普通家庭四口人一个月100元足够基本生活)及大量物资,可以说,对于经济并不宽裕的顺德县(一年财政收入约5000万元)来说,是倾了全县之力支持中心沟围垦工作的。

围垦工作是十分艰苦的。尤其是对这支基本由刚刚走出校门、长期生活在陆地的围垦队伍而言,是对心灵和身体的双重考验。中心沟在茫茫的大海上,每次都必须乘船才能上岛。而中心沟与澳门仅一水之隔,最近处才60米的距离,初上岛时,对岸的晚上是一片灯火通明,繁华热闹,岛这边却是缺淡水、无蔬菜、无住房、爬山路、走海滩。只要游泳过去,一小会就能到达繁华的彼岸,对于刚刚步入社会,还缺乏人生阅历的年轻人来说,确实是个不小的诱惑,鲜明的对比也极大地考验了他们的意志。

艰苦卓绝的工作是对身体的极大磨炼。横琴岛每年风和雨特别多,有时候台风能有11级,自然环境恶劣。时任围垦指挥部负责人之一的高澄柏在1975年向到中心沟视察的县委同志这样介绍道:“......那时不但工作艰苦,生活同样艰苦,住的是自己动手搭建的草房,常受台风袭击,台风一来,简陋的草房被刮得破破烂烂,甚至倒塌......”。时任县河道整治办公室主任、参与了围垦工作的谢光林同志回忆起当时的艰辛时,也写道:“遇到涨潮,水流湍急,风大浪大,堆叠高度超过两米的木船,靠人力撑扒,其滋味难以形容,遇到退潮,海滩搁浅,唯有落水推船......短短五六公里水路,一身水一身泥,往往要一天一夜方能返航......”

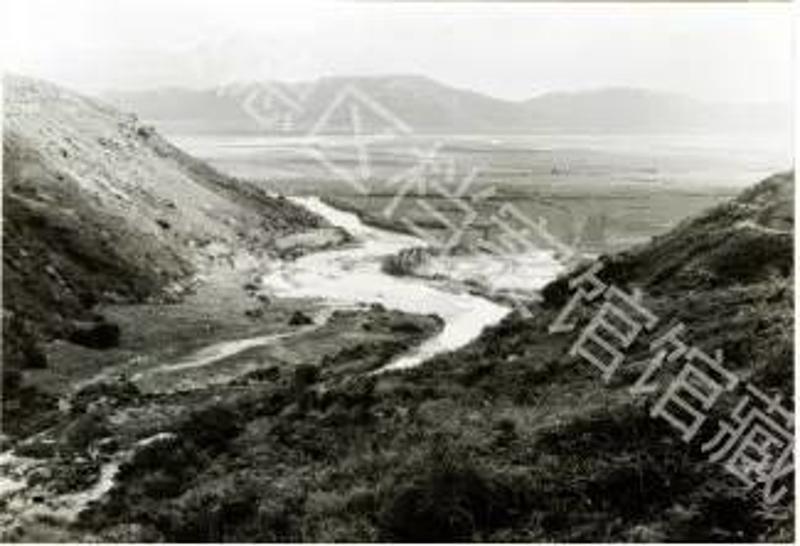

在如此艰苦的环境下,顺德人用自己的一双手,在中心沟筑大堤、建水闸、挖河道、建公路、搞农业生产。前前后后经过近10年的奋斗,中心沟的面貌发生了翻天覆地的变化。

开发前后的中心沟

搞农业生产,当时养猪是必不可少的。但是,70年代人想吃饱都很困难,拿什么来养猪呢?于是,聪明的顺德人在河上种植了生长速度极快的水仙,混合香蕉树干、谷糠作为用猪的主要饲料。虽然穷,虽然艰苦,但70年代的人们,吃的都是有机、绿色食品,是不是很羡慕?如今,为配合国家战略发展的需要,中心沟已经划归珠海统一管理。但我们不能忘记,顺德的老一辈,为了这块土地献出了数不尽的汗水、泪水和智慧,当然,也收获了欢笑和幸福。在此,我们也祝愿这块土地发展得越来越好,变得越来越美丽。

快来抢沙发

快来抢沙发